Cordier : L'islam en Chine - Bibliothèque Chine ancienne

Henri Cordier (1856-1925)

L'ISLAM EN CHINE

Journal des Savants, Paris, janvier 1913, pages 30-35, et février 1913, pages 56-67.

-

Compte-rendu de lecture de deux publications :

— Marshall Broomhall, Islam in China. A neglected Problem with illustrations, Monumental rubbings, Maps, etc. Londres, Morgan et Scott, 1910.

— Mission d'Ollone (1906-1909). Recherches sur les musulmans chinois, par le commandant d'Ollone... Études de A. Vissière... Paris, Ernest Leroux, 1911.

- "Malgré les travaux de Palladius, de Ch. Schefer, de Deveria, de Hirth, de M. Hartmann, on peut dire que l'islam en Chine a été peu étudié. Généralement on se borne à citer les deux volumes que P. Dabry de Thiersant a consacrés au Mahométisme en Chine en 1878, et le travail spécial à la province du Yun-nan, dans lequel M. Émile Rocher a raconté (1879-1880) la terrible rébellion musulmane qui éclata dans le sud-ouest de l'empire chinois en 1856 et ne se termina qu'en 1873 par la prise de Ta-li."

- "Voici deux ouvrages récents très différents dans leur manière de traiter la question de l'islam en Chine, qui méritent d'attirer l'attention des savants, car sans être définitifs, ils nous apportent l'un et l'autre de nouveaux documents. Le premier, celui de M. Broomhall, embrasse l'islam en Chine dans son ensemble ; le second n'étudie que les provinces traversées par la mission dirigée par le commandant d'Ollone, c'est-à-dire le Yun-nan, le Se-tch'ouan et le Kan-Sou... La publication de ces deux ouvrages ainsi que celle de la Revue du Monde musulman, qui a atteint son vingtième volume, me donne l'occasion de tracer un état sommaire de nos connaissances sur les musulmans de l'empire du Milieu."

Extraits : xxx - xxx - xxx - xxx - xxx

Feuilleter

Lire aussi

Rappelons que la première mention des Arabes appelés Tazi ou Tachi par les Chinois qui les connurent par la Perse, se trouve dans les Annales de la dynastie des T'ang (618-907) et que nombreuses sont dans les ouvrages chinois les allusions à ces Ta-zi. En 713, un ambassadeur ta-zi se rend en Chine ; un autre, en 924, visite A-pao-ki, chef des K'i tan, campé sur les bords de l'Orkhon ; plus tard encore, en 1020, une princesse Leao épouse un chef ta-zi. Les musulmans payaient un tribut au chef des Si-Leao ou Kara K'itai, et au XIIe siècle, il y avait un régiment de leurs coreligionnaires dans l'armée des Kin ; c'est à partir de la dynastie des Soung (960-1279), sous laquelle on compte vingt ambassades de Ta-zi, que le nom de ceux-ci disparaît pour faire place à celui de houei houei.

M. le commandant d'Ollone consacre un chapitre de son ouvrage à l'Origine du nom de houei houei ; d'après le Discours sur les musulmans de Lieou Tche, le nom de houei hou remplacé par le nom de houei houei serait « une application extensive des Ouïgours pendant longtemps principaux représentants de l'islam aux yeux des Chinois ».

C'est d'ailleurs ce que sous une autre forme nous dit le Dr Bretschneider cité par M. Broomhall : « Il peut y avoir quelque raison dans le fait

que les Chinois au XIVe siècle appelaient les mahométans houei ho ou houei hou, termes jadis employés pour désigner les Ouïgours ». Ceux-ci étaient en effet désignés sous les

T'ang comme les houei ho et les houei hou.

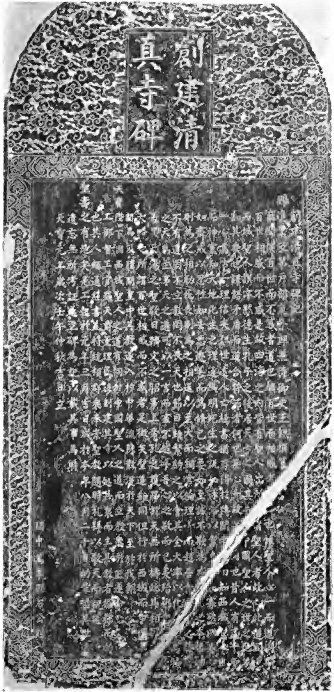

À quelle époque l'islam a-t-il pénétré en Chine? La mosquée de Si-ngan-fou dans la province du Chen-si possède une stèle de l'année 742 publiée par Broomhall qui nous fournit une date

certainement erronée ; l'inscription de cette stèle dit en substance que la doctrine de Mahomet ne pénétra en Chine que sous le règne de K'ai houang (581-600), empereur de la dynastie des Soui.

Il suffit de faire remarquer que la date de l'hégire étant 622, il est difficile que l'islam ait pénétré en Chine en 581 ; d'autre part pour désigner l'Arabie, au lieu de Ta-chi, on y a employé

l'expression de T'ien fang ou Ka aba qui, ainsi que le signale Devéria, n'apparaît dans les historiens chinois qu'à partir de 1288. L'inscription de Si-ngan fou est donc apocryphe.

L'inscription de la mosquée de Ts'iouen-tcheou dans le Fou-kien est actuellement la plus ancienne connue en Chine (1310-1311) ; signalée jadis par le consul anglais Geo. Phillips (T'oung pao, VII, 1896),

elle a été depuis minutieusement étudiée dans le même recueil (XII, 1911, pp. 677-727) par le père Greg. Arnáiz, O. P., et M. Max Van Berchem. Cette inscription marque que la mosquée a été

construite l'année 400 de l'hégire du Prophète (1009-1010) et qu'elle fut remise en état, à la date de l'année 710 de l'hégire (1310-1311) par « Ahmad, fils de Muhammad, originaire de Jérusalem,

surnommé le pèlerin Ruku (ad-dîn) de Shiraz ».

Auparavant, l'inscription de la mosquée de Canton A. H. 761 (sept. 1350) était considérée comme la plus ancienne de la Chine. En 758, une colonie nombreuse de mahométans établis à Canton se

révolta ; ces rebelles, peut-être des pirates, mirent à sac et brûlèrent la ville, et massacrèrent 5.000 négociants étrangers : la grande mosquée du Saint-Souvenir, Houei-cheng-se, bâtie sous la

dynastie des T'ang, fut détruite par le feu en 1343 et reconstruite en 1349-1351 ; seules les ruines d'une tour marquent l'emplacement de la première construction. À la fin du IXe siècle, les

musulmans transférèrent leur principal comptoir dans l'Extrême-Orient dans la presqu'île de Malacca, à Kalah, qui hérita de l'importance commerciale de Ceylan. Nous avons la relation du voyage

accompli en Chine au IXe siècle par le marchand Soleyman et le récit d'Abou Zeyd donnés dans le Salsalat-at-tevarikh, « chaîne des chroniques », et traduit par Reinaud.

Pendant la période mongole les colonies musulmanes furent nombreuses sur la côte de Chine au témoignage du voyageur maghrébin Ibn Batouta (XIVe siècle). Le géographe arabe Aboulfeda mentionne

(XIVe siècle) les villes suivantes de la Chine (Sîn) : Khanfou (Hang-tcheou), Khândjou, Yandjou (Yang-tcheou), Zaitoun ou Zitoun (Ts'iouen-tcheou), Khânqou, Sila (la Corée), Khâdjou, Sandkjou

(Sou-tcheou) ; il connaît le lac Sikhou (Si-Hou) de Hang-tcheou. Ibn Batouta remarque que dans toutes les villes de Chine, il y a toujours un cheikh al islam et un cadi

pour faire fonction de juges parmi les musulmans. Les Arabes appelaient l'empereur chinois Faghfour, altération du persan Baghpour (Fils de Dieu) équivalent de T'ien

tseu, « Fils du Ciel » ; la Chine était le Chin ou le Maha Tchin, parfois le Toung t'ou, « Terre d'Orient ».

Cette prospérité des colonies maritimes musulmanes semble avoir été éphémère si nous en jugeons par leur population actuelle ; les provinces dans lesquelles elles se trouvaient comptent parmi

celles où l'élément mahométan est le moins nombreux ; ainsi, suivant M. Broomhall, le Kouang-Toung compterait entre 20 et 25.000 sectateurs du Prophète, le Fou-kien, 1.000 et le Tchekiang 7.500.

C'est donc par terre que s'est produit l'afflux de la population musulmane permanente en Chine.