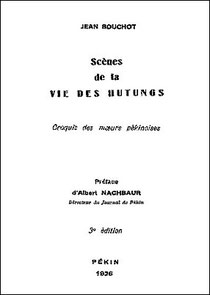

Jean Bouchot (1886-1932)

SCÈNES DE LA VIE DES HUTUNGS

Croquis des mœurs pékinoises

Albert Nachbaur, éditeur, Pékin. Troisième édition, 1926, 126 pages + illustrations.

- Préface d'Albert Nachbaur : "La vie des Hutungs ? Qu'est-ce que c'est que ces animaux-là ? Si j'étais encore Parisien je feuilletterais Littré, Gazier, Larousse... Je feuilletterais et je ne trouverais rien, parce que nos modernes encyclopédistes n'ont pas encore introduit, entre mille chinoiseries, certains mots chinois, pas même celui de hutung... qui est toute la Chine."

- "Puisque je ne suis plus Parisien, je connais la hutung qui est la rue, la ruelle, l'impasse, le cul-de-sac, la place publique, le boulevard chinois. Méandre et labyrinthe, ruisseaux fangeux, trous à purin, pavée d'immondices et bitumée de crotte, telle est la hutung pékinoise. Au seuil des portes, laissant le mur « Ying pei » défendre aux mauvais esprits l'entrée de la maison, les commères bavardent, les gosses nus jouent dans la boue, les hommes accroupis fument, les marchands crient ; ça sent l'huile chaude, le graillon, la pastèque et le poisson, ça pue, ça gueule..."

- "Mais tout cela Bouchot vous le dira mieux que cela a jamais été dit, mieux que cela a jamais été écrit. Personne encore jusqu'ici ne s'était penché sur la vie populaire chinoise pour la peindre avec autant de précision, de sûreté, d'exactitude, d'observation, dans une langue impeccable, élégante et riche."

- "Ce petit livre dira sur la Chine et les Chinois des vérités qu'une formidable bibliographie a complètement négligées. Il servira mieux à l'étude de la psychologie céleste que mille romans fantaisistes sur les magots et les bateaux de fleurs. Il rangera Jean Bouchot parmi les rares écrivains qui, durant un séjour prolongé en Chine, ont su tirer autre chose que les balivernes dont les « spécialistes » extrême-orientaux encombrent les colonnes de nos journaux et ravitaillent les éventaires des bouquinistes."

Extraits : Avant-propos

La mort du pousse - Alignements - Aveugles - La charretée - Sonorités -

Feux follets

Feuilleter

Télécharger

Pékin est une fourmilière de quatre millions d'habitants, — autant qu'il est possible de l'évaluer précisément pour une capitale du vingtième

siècle qui n'a pas d'état-civil et fonde ses recensements sur le calcul bénévole du facteur des postes ! — une fourmilière dont les couloirs, invariablement Nord-Sud ou Est-Ouest, se nomment en

chinois des hutungs. Rarement la hutung est plus large qu'une de nos ruelles de village, parfois elle est plus étroite. Elle est la scène sur laquelle se joue, logiquement, la destinée d'une

population congestionnée dans des masures, où l'on étouffe l'été, ou l'on gèle l'hiver, où la même pièce sert d'abri à des familles entières. La hutung est le réceptacle de toute une population

follement vaniteuse par ailleurs, préoccupée de « paraître » avant tout, dont le souci principal, après le gain, est de parader devant ses voisins ; elle est le réceptacle aussi de tous les

détritus, de toutes les ordures, les eaux sales et les scories de la maisonnée.

Rechargée de tous ces déchets organiques la hutung est d'une consistance singulière : élastique sous le pied quand il fait sec, elle devient fangeuse dès qu'il pleut et très souvent alors

impraticable.

C'est sur la hutung que vit le coolie pousse-pousse, rivé à sa voiturette comme le forçat à son boulet ; sur elle que s'élèvent toutes les générations pékinoises, pêle-mêle avec les chiens, les

porcs aux soies noires et les poules ; sur elle que se tiennent les assemblées de commères, les repas familiaux, les joutes oratoires dont le Chinois est si friand : la hutung est un raccourci de

Pékin, Pékin un résumé de la Chine.

La nation chinoise se trouve collée sur la hutung comme sur ces plaques de verre que l'on soumet au microscope : l'observateur, pour peu qu'il soit intéressé et impartial, peut y trouver maints

documents qui permettent de sonder cet impénétrable, entretenu si pieusement par les Chinois qu'on peut dire qu'ils prennent plus de soin pour cacher leurs tares que pour s'en corriger...

J'ai raconté, sans phrases, ce que j'ai vu, pendant trois années de résidence à Pékin : je pense que si ces lignes diffèrent de celles qu'ont écrites les touristes pressés par leurs horaires,

personne ne pourra s'élever contre ce qu'elles révèlent hormis les Chinois, peut-être.

Il est mort chez lui, dans le seul chez lui qu'il possède au monde, dans la rue. Il est mort en tirant sa voiturette légère, chargée d'un poussah

ventru, repu, content de vivre ; il est mort en suant, en soufflant, en haletant, en répondant aussi aux questions d'un client qui en veut pour son argent et qui prétend obtenir de son tireur, en

plus du voyage, un entretien plein d'idées définitives. C'est un supplice chinois comme un autre : le voyageur n'a point de pitié.

Le pousse est tombé en pleine hutung, sans choisir son endroit. Il peinait, comme à l'ordinaire, et puis le merveilleux mécanisme humain que représentent même les pauvres, s'est pris à gripper,

et ce mécanisme s'est rompu sans crier gare. La panne ! La panne humaine !! Le pousse est tombé le nez contre le sol, entre ses brancards, toujours attelé, comme il a vécu. C'est en trottinant

qu'il a traversé les grandes évolutions humaines ; il a trottiné pour la monarchie, pour Yuan Cheu-Kai, pour la République, et il n'a point senti de différence entre les régimes. Il a été

réquisitionné par les sbires de Tchang Tso-lin qui voulait assurer la fortune des siens en ravitaillant une curieuse armée et il a conduit à Nan-Yuan, sous les coups de crosse, des vivres pour

Toan Tsi-jui. Qu'a-t-il compris à tout cela ? Rien.

Le pousse est tombé en pleine hutung et la dernière manifestation du monde à son égard fut la colère du client qui a perdu la face en allant rouler dans la poussière ; même, s'il vivait encore,

le pousse serait confus, car le client c'est l'argent et l'argent c'est le dieu le mieux vénéré de la Chine. Mais le pousse est mort et il ne peut plus être confus.

* * *

Le pousse est mort le matin à 9 heures. Sur le bas-côté de la hutung, sur cette terre où des générations de chiens et d'enfants ont déposé leurs

ordures, où l'on a vidé des eaux sales, des scories d'un charbon trois fois passé au feu, des détritus et des poubelles, on hale son corps lassé, fourbu, qui n'en peut plus de la vie ; et pour

que les vivants ne soient pas offusqués par la vue de ce cadavre, pour que leur corps de profiteurs ne soient pas... souillé, on jette sur cette loque qui est morte en luttant, une vieille natte

dont personne ne veut plus.

Autour de lui un quartier s'est réuni tout entier et pérore. Le verbe est le premier instrument du travail chinois. Le client débarqué sans ménagement, qui ne peut plus s'en prendre à l'homme,

est cependant heureux de devenir le point de mire d'un intérêt si puissant. Comme un camelot, il répète vingt fois son histoire et sur place il s'attarde des heures dans la jouissance d'être le

monsieur qu'on interroge et qui sait. Les commères, qu'un incident notable fait toujours sortir de leurs terriers, se réunissent pour établir la vanité des choses de ce monde et poussent des

glapissements qu'on pourrait entendre d'un li, tandis qu'à la ronde elles mettent les poupons tenus sur leurs bras en posture de vaquer à de petits besoins. Le mort de la rue à Pékin est entouré

en un instant d'une double ceinture de crachats et de diarrhées enfantines.

Un agent passe... mais qui ne s'inquiète de rien car l'affaire n'est pas de son secteur. Bientôt suit un piquet appelé par quelqu'un de ces gens affairés qui, n'ayant point de travaux urgents,

s'entremettent volontiers pour régler des affaires étrangères ; on entoure le cadavre, on soulève la natte et l'on se résout.... à attendre les événements.

Le soir à 9 heures le cadavre qui est sur la rue depuis 9 heures du matin n'a point de raison d'en sortir. On attend les « Officiels » qui seuls ont le pouvoir de faire procéder à l'enlèvement et

les officiels sont accaparés par une partie de ma tsiang. Le quartier est toujours en émoi. Le sénateur P'ou Soung-lin, devant la maison duquel le misérable s'est effondré, est en proie à la plus

grande terreur superstitieuse. L'âme de ce pauvre diable de pousse n'a personne au monde pour s'occuper de lui, qui a passé sa vie dans la rue, dormant dans sa voiture, courant à toute occasion ;

elle va venir réclamer du bourgeois aisé sur le territoire duquel elle s'est délivrée d'une guenille de corps, les frais de péage du Styx et une sépulture convenable et un enterrement comme il

faut. Cette âme pour arriver à ses fins ne reculera devant aucun maléfice, elle s'attaquera à la maison, aux gens, à la famille toute entière, ce ne sera plus une vie ! Les nuits seront troublées

par les revenants, les jours par des koei malfaisants. Et le sénateur tout tremblant se fend de vingt dollars ! pour que les bonzes viennent prier, qu'un cercueil soit acheté et que les

funérailles soient honnêtes ; ainsi l'âme n'aura plus rien à réclamer. Ce n'est pas bonté mais égoïsme. Et tandis qu'on attend les bonzes et leurs prières, l'enlèvement ne se fait pas ;

vingt-quatre heures ont sonné déjà et le cadavre est toujours là.

La foule aussi,...

Pour les voisins la terreur superstitieuse semble s'atténuer avec l'habitude. Sur Hatamen et Morisson, aux deux extrémités de la ruelle, des enfants se chargent de faire savoir aux passants des

deux grandes artères le drame qui s'est déroulé si près d'eux et bien des gens détournent leur itinéraire pour voir et pour palabrer. Bien qu'il ne soit pas convenable pour des femmes de

s'approcher d'un mort, la curiosité terrasse les convenances et la crainte ; le cercle, qui se tenait d'abord à bonne distance se resserre et ces narines accoutumées à tant d'odeurs fétides

supportent des effluves inclémentes pour avoir vu et pouvoir causer. Des gens qui n'ont jamais quitté la capitale s'exclament sur la douloureuse condition de ces hommes qui sont soumis à toutes

les misères et luttent quand aucun humain ne veut plus se donner de peine : des êtres qui courent même sous la pluie ! Ainsi voilà bien un comble pour les Chinois. D'autres palabreurs, qui ont

hanté l'étranger, rapportent d'un ton doctoral que la législation d'Occident — sauf en Belgique — interdit que l'on use même des chiens pour tirer les voitures ; ils professent que l'État ne se

modernisera qu'en interdisant l'usage des pousses-pousses, et ils disent vrai. D'autres préconisent la multiplication du fiacre, comme en Europe ; certains, qui sont des savants, démontrent

qu'avec très peu d'efforts on pourrait faire des pousses automobiles ; les partisans de l'exercice physique déplorent que l'on marche si peu aujourd'hui. Et la journée, puis la nuit, passent dans

ces conciliabules puis une autre journée encore.

Le cadavre est toujours là...

Les bonzes viennent enfin. Ils sont à leur poste religieux quand arrivent les Officiels et ceux-ci ne peuvent que louer l'initiative du sénateur P'ou Soung-lin qui a pris sur lui de faire

procéder à l'enterrement. Dans le hall d'entrée de sa maison particulière le cercueil, promené en plein jour par quatre porte-faix, est installé. On y loge un corps, tout raidi, qu'il faut

rudoyer pour le caser. On ferme la boîte, puis on l'enlève et à toute allure pour éviter des frais et épargner le temps précieux ; les porteurs, précédés d'un officiant qui chasse les esprits en

tapant sur du bois, se précipitent vers la fosse commune. Le pousse a vécu. Jamais au temps de son existence terrestre il n'avait préoccupé autant de monde.

Après son départ le sénateur fait procéder à une courte cérémonie qui a pour but de désensorceler sa maison, de la libérer d'un esprit vindicatif et rageur et de faire montre de

magnificence.

* * *

C'est ainsi que meurt un pousse dans la capitale céleste...

Je veux dire ici les boutiques étranges, au désordre audacieux, qui déversent jusqu'au milieu de la rue le trop-plein de leurs richesses. Je veux

parler de la vie du commerce chinois, vie intense, faite de luttes, de persévérance, d'avarice sordide, de rapineries infinitésimales aussi de cette vie qui se développe dans le cadre singulier

de dorures innombrables sous l'enseigne aux caractères tarabiscotés.

Point d'uniformité, point d'alignement, point d'altruisme. Le riche écrase la boutique du pauvre sous la pléthore de son bien, comme sa devanture ouvragée, aux couleurs voyantes, éclipse le

misérable éventaire de son voisin. Vingt boutiques se logent ainsi ou l'on en placerait, à l'œil, à peine dix. Les unes restent voilées par une vitrine (si l'on peut dire) faite de minuscules

baguettes de bois bizarrement assemblées, qui soutiennent le papier tenant lieu de carreaux. Sur la porte, un store en bois qu'il faut écarter pour entrer ; et rien ne soulève, pour l'étranger

qui ne lit pas, un coin du voile mystérieux. Temple ou caverne, qui le sait ? Aux jours de fêtes, quand on passe devant ces maisons on entend une étrange musique qui joue des airs endiablés et

pleins de hiatus ; des sortes de tyroliennes chinoises qui s'arrêtent net, sur un ton élevé, comme suspendues pour quelque cause indéchiffrable et voilà tout. Les anciens du peuple prétendent que

c'est la famille du commerçant qui se distrait ou qui prie. Les gens qui sortent n'emportent jamais rien.

Tout à côté, en retrait sur l'alignement, avec des allures de pauvre honteux, le magasin d'un treillageur : le mur, qui est fait de vieux poteaux télégraphiques enfoncés dans le sol, est tout

couvert de nattes de sorgho, de treilles en bambou léger ; devant la porte, dans un caniveau creusé pour la circonstance, le maître de céans assemble à toute allure, avec une adresse extrême, les

menues branches qui donneront la clôture élégante, souple et légère dont on ornera les jardins et les cours. Ses doigts volent, ployant et nouant la ficelle qui assure la fixité de l'ensemble, et

le mouvement d'une cadence précise est accompagné du bruit des ciseaux qui marchent sans cesse, dans la main gauche, pour courber le rotin ou couper, après le nœud, la cordelette. Les bambous,

d'abord indociles, sont échevelés, mais d'une main sûre l'homme a tôt fait de les dompter, de les ramener où ils doivent être, de les arrêter sur une forme précise et homogène qui fait le plaisir

des yeux.

Profitant du recoin qui le sépare du treillageur, et pour que rien ne se perde, le voisin qui est boucher, accumule tous ses détritus sur lesquels les mouches règnent en maîtresses tandis que les

chiens lépreux, les mendiants étiques et d'autres voisins aussi, viennent chercher une pâture. Ici la boutique semble faite d'un toit, posé sur deux murs et qui couvre un long couloir. Sur un

chevalet en bois brut, retenus par des crochets, des quartiers de viande maigre, blanche, anémique se balancent. Une troupe de garçons au torse nu, dépècent, désossent, hachent en menues

languettes, et distribuent les morceaux sur des feuilles de lotus ou de choux qui tiennent lieu de papier d'emballage. Quand un client entre, un bruit de ruche en émoi se fait entendre et pour

rendre la fourniture plus alléchante un gamin s'empresse de vernir avec un balai souple trempé dans l'eau toute cette chair sur laquelle se déposent "les cabinets de mouches" et la poussière

innombrable de la rue.

Séparé du boucher par l'épaisseur d'un mur de briques, se trouve le cuiseur dont les marmites sont pleines de graisse toujours bouillante pour la

friture des galettes, des beignets et des viandes. Une rangée de canards laqués rappelant assez exactement les rôtis en carton jaune rouge qui doivent servir à jouer les naïfs, restent exposés

pendant des mois et prennent à la fin une teinte qu'estompe la poussière de la hutung et du vent jaune. Dans l'ombre on entend le boulanger qui pétrit la farine dont on fera les galettes à la

mode ; sur un billot des enfants roulent la pâte et la farcissent d'une pâtée hachée menue : entre deux galettes ils exécutent sur la table avec le rouleau un battement de tambour qui sert

d'enseigne à la maison au cas ou les odeurs diverses qu'elle dégage ne suffiraient pas à attirer le consommateur ; sur les degrés deux passants, qui se sont arrêtés pour apaiser leur faim,

dévorent à belles dents tout ce que leur bouche peut enfourner d'un seul coup et jettent à la cantonade un air satisfait et supérieur, celui du Monsieur qui a les moyens de s'offrir, quand il

veut, un lunch substantiel. Qu'il soit portefaix ou grand seigneur, homme sage ou étudiant, philosophe ou grisette — il y en a, — le passant n'hésite pas à s'arrêter quand la faim le prend et si

la faim prend au même instant un nombre important de passants c'est un branle bas chez le cuiseur et un encombrement sur la rue.

Ici, c'est le marchand de vaisselle, de cette vaisselle ordinaire qui constitue le fond de toute maison chinoise ; bols plus larges que profonds pour les soupes diverses, théières, tasses sans

anse ni soucoupe, cuvettes ou l'on ne peut plonger que le bout du nez, le tout ornementé de façon singulière. Un peu plus loin, le charbonnier dont la cour est à peine séparée de la rue,

confectionne à la main, avec un peu de poudre de charbon et beaucoup d'argile, des boulets qui demandent une manutention compliquée et rapportent peu à l'ouvrier. Et dans ce milieu sans

esthétique, très pittoresque et vivant, le mercier et l'épicier font figure de grands seigneurs. Leurs boutiques sont élégantes presque, leurs fournitures soigneusement magasinées sont à l'abri

des injures du temps, aucune odeur ne s'exhale que celle de la baguette d'encens qui se consume en philosophe sur sa spirale et servira de boutefeu pour les fumeurs.

Dès que l'on entre, tous les garçons vous entourent. Cette dame chinoise qui fait des mines voudrait une étoffe pour culotte, quelque chose de simple et de voyant. Sans pitié elle fait déplier

tout ce que comporte la réserve, elle « étudie » chaque pièce sous le rapport des tissus, de la couleur, de la solidité, du prix, du lavage, de la largeur ; elle regarde le jour au travers de

chaque morceau, et du doigt elle indique les défauts, les endroits où viendra l'usure ; sa visite dure une heure, et comme enfin elle reste indécise, sur un sourire, une inclinaison de tête, elle

saisit son ombrelle et s'en retourne comme elle était venue.

Partout on cause beaucoup pour acheter peu, partout on fait le difficile pour masquer une défaite attendue dès l'entrée, partout on compare, on discute, on sourit et l'on sort sans avoir lâché

une sapèque. C'est la mode qui veut ça.

Encastrée entre le mercier et l'épicier, légèrement en retrait comme il convient, quoique dotée d'une façade multicolore dont l'opulence révèle

le revenu du commerce, en plein quartier bourgeois, la maison close. C'est une vieille fille de maison, avec des dehors convenables, propres, décents, bien qu'elle cache dans ses murailles plus

de crimes que Sodome et Gomorrhe. On lui donnerait sans confession l'absolution et pourtant à chaque nouvel arrivant la horde des pousses se prend à gouailler. Dans toutes les langues du monde,

avec une prononciation bien à eux, ils scandent : « Five dollars, Sir ! Cinnke dollars, moussieu ! et s'ils flairent un russe dans le client : Tchettiri dollar zollotom ! » Derrière les portes à

fermoir automatique, le nouveau venu s'enfourne ; il pénètre par un couloir savamment établi pour que les arrivants soient plus tôt soustraits aux regards du vulgaire, ou qu'ils soient rendus

plus tard à l'appréciation du siècle. La porte fermée, rien n'apparaît et les lampes électriques qui illuminent la hutung après le soleil, n'éclairent, par instant, que des créatures fardées,

coiffées à la Tzarine, qui parlent américain avec un accent russe... comme dirait à peu près Verlaine et qui se précipitent vers de sombres destins.

Devant la façade comme à l'endroit le mieux fréquenté de la rue, des ambulants ont établi sur le sol leur petit ménage : un bouquiniste qui vend pour quelques cents les livres de contes, les

traités de sciences et les ouvrages des meilleurs politiciens chinois. Il étale pour faire valoir son éventaire un annuaire en anglais des douanes chinoises, datant de dix années, à côté d'un

catalogue de la section suédoise à l'exposition internationale de 1900 un catalogue du « Printemps », une réclame des Pilules Pink, le traité consacré par le corsetier Claverie à la « Hernie », —

quelle science — et un indicateur Chaix pour les chemins de fer de l'État. Celui-là, c'est le lettré.

Sur une étoffe de toile bleue, qui s'étend sur la chaussée, son voisin a mis en montre tous les éléments dont il dispose pour établir un horoscope convenable. Les livres plus savants révèlent des

combinaisons de trigrammes et d'hexagrammes, des épreuves cosmogoniques du meilleur temps et des instruments apocalyptiques qui servent à vous préciser ce que vous serez dans l'avenir : baguette

d'ivoire, cartes singulières, fèves desséchées, miroirs, traités archaïques qui fournissent à la demande plus de renseignements que l'on n'en veut. L'homme, accroupi dans la posture familière au

repos des Chinois, les fesses sur les talons, fume une pipe inépuisable, et ne fait rien pour attirer le passant, ce qui prouve que lui-même a foi en sa bonne étoile.

Aucun de ces éventaires n'attire l'attention avec autant de persistance que celui du fabricant d'objets à brûler pour les funérailles. Il se tient à quelques pas de la, dans une caverne à

l'aspect rébarbatif, dont le fond est sombre comme l'enfer. Certes ce n'est pas par l'élégance que brille la boutique ou règne sans cesse une fiévreuse activité. La muraille en retrait ménage une

sorte de véranda où l'on installe toutes les nouveautés du jour. Tout y est fait de rotin et de papier, tout doit être pratiqué pour brûler facilement en offrande aux ancêtres, aux morts, aux

esprits qui sont chers et qui ne sont plus. Le fabricant fait une exposition publique avant de livrer la commande : il y a chez lui des chevaux gris pommelés, raides sur leurs jambes comme la

justice, avec des airs de bêtes qui ont faim et qui attendent la pitance ; il y a de petits domestiques, mâles et femelles, toujours en papier colorié et grandeur nature, qui sont surchargés des

cadeaux qu'ils porteront, après être brûlés, à l'âme qui a quitté ce monde. Il y a des bateaux, des modèles réduits d'avions curieusement chargés de roses et de fleurs diverses, des pots de

plantes artificielles aux couleurs violentes, des maisons que l'on va incendier et qui iront droit au ciel pour servir de demeure au mort qui y accède. Tout cela est éphémère, et des cortèges,

comme nous le dirons, porteront ces choses industrieuses, jolies, perfectionnées et fines, sur un bûcher que l'on allumera, dans la nuit pour que l'effet soit plus grandiose.

Le voisin fabrique, avec de vieux bidons d'essence qu'il défonce, tout ce que l'on peut désirer dans un ménage : cette tôle menue, que l'Europe

néglige sans raison, fournit à l'artisan céleste des entonnoirs, des assiettes, des pelles, des gobelets, des casseroles, des écumoires, des arrosoirs, des seaux, des chandeliers, des diables

pour allumer les feux, des boîtes, des encriers et l'on tire des déchets inutilisables des porte-plume, des grattoirs, des coupe-papier, des cure-langues (sic) et des armatures pour parapluies,

ombrelles et joujoux divers. L'artiste travaille aussi dans l'article riche ; avec de la tôle plus épaisse et moins solide il fait des baignoires, des cuvettes, des tuyaux de gouttières, des

tuyaux de poêles ; il constitue à l'aide de pièces qui lui viennent d'Allemagne des poêles et des instruments d'hydrothérapie ; il vend enfin des cuillères et des fourchettes, tout en tôle, pour

ceux qui prétendent vivre à l'européenne. Il utilise des apprentis qui tapent avec conscience sur la matière malléable, et sont tout fiers de s'installer pour travailler sur le trottoir où ils

déploient un luxe de gestes, de menus embarras absolument inutiles pour étonner le passant par leur adresse. Cela se passe cependant dans le voisinage du marchand de cercueils, qui semble tenir

pignon sur rue pour rappeler à ses contemporains la fameuse maxime : « Frère, il faut mourir. » Ce marchand de cercueils est un homme qui a les mains propres et qui se tient sur le seuil de sa

maison, avec un petit air engageant, propre à attirer le client. Sa marchandise est bien disposée et le passant peut la voir tout à loisir. Il y a des cercueils en bois dur, massif, des cercueils

qui pèsent une tonne et que vingt hommes au moins peineront à porter ; il y en a aussi de « profitables », je veux dire qu'ils ont toutes les apparences des cercueils riches sans en coûter le

prix ; il y a les boîtes moins brillantes qui sont bonnes encore et sauront faire leur usage, il y a les caisses pour le prolétariat, sur lesquelles on n'a pas pris la peine de passer la couleur

qui fait le prix ; elles sont pour le corbillard des pauvres, si j'ose dire. Chez ce négociant, comme chez ses voisins, l'article riche est disposé en vitrine. Les héritiers qui doivent acquérir

l'ustensile avant la mort même du futur occupant viennent marchander et selon la valeur du legs établissent la somme qu'ils consacreront à l'achat. On se rend là comme au marché ; d'aventure,

l'homme vient choisir lui-même sa résidence pour l'éternité, et le maître de maison comme il est logique, met encore plus d'empressement à faire valoir la qualité et le confort de ces logis

définitifs. Le bras droit sous le bras gauche, la main gauche soutenant le menton, les yeux tournés obliquement vers le ciel, l'acquéreur réfléchit, pèse le pour et le contre, évalue la somme et

se fixe sur une comparaison avec le prix des autres denrées. Pendant le débat intérieur et extérieur, les acolytes du patron apportent du thé bouillant et l'on entend dans l'arrière-cour le bruit

que font les scieurs de long occupés à débiter de futurs cercueils.

Il y des aveugles partout, mais il y en a plus à Pékin qu'en aucun autre lieu du monde.

Péripatéticiens de la nuit éternelle, guidés par l'antenne d'un long roseau projeté devant eux, orbites creux, yeux grands ouverts où la flamme de la vue s'est éteinte, yeux blancs paupières

closes comme une devanture sur la vie, figures séraphiques, faces que ronge la détresse, visages où se lit une ineffable résignation, les aveugles vont à pas comptés dans le dédale des hutungs

pékinoises. Les ténèbres ont mûri leur philosophie, et la pondération qui s'est substitué à la vision perdue, leur communique une douceur exquise, avec la notion qu'ils sont des gêneurs dans le

milieu des clairvoyants. Aussi dans l'ensemble de la nation céleste les aveugles tranchent-ils, du noir au blanc, par leur réserve, leur timidité, leur modestie, presque par leurs belles

manières.

Étrange chose ! Les yeux qui donnent aux physionomies ordinaires leur vie, leur expression, leur caractère, et qui ne peuvent manquer dans un visage d'Occident sans pétrifier les traits plus ou

moins, ces yeux absents laissent à la figure chinoise une douceur rarement rencontrée et comme une distinction exceptionnelle. Il semble que la physionomie de l'aveugle céleste s'idéalise,

s'humanise, se purifie jusqu'à perdre toutes traces de stupidité, de brutalité, d'hypocrisie ou de bestialité si souvent remarquées dans la vie courante à Pékin. Encore les « contraires ».

Tandis que d'une main sondant avec son bambou l'horizon découvert devant lui à chaque nouveau pas, l'aveugle s'avance, de l'autre il actionne un tambourin, ou module sur un pipeau rustique, pour

signaler sa présence impuissante, des ritournelles analogues à celles que jouaient, jadis à Paris, les chevriers matinaux. Par contre en voici qui frappent méthodiquement, tous les deux ou trois

pas, sur des gongs minuscules, en forme de cymbales de bronze, et d'autres qui scandent pareillement leur allure sur des tambours suspendus au poignet ; s'ils sont artistes, ils tirent d'une

guitare à trois cordes des accents imprévus, tour à tour entraînants et lugubres, réminiscences de marche militaire, de la Valse Triste ou de Viens Poupoule ; l'un d'eux préfère la Madelon ; puis

ils rengainent leur luth, font quinze ou vingt pas nouveaux en enjambant comme s'ils arpentaient, la rue et s'arrêtent une fois encore pour donner leur petit concert et, en charmant l'auditoire

solliciter son attention.

À Pékin l'aveugle est un isolé, une épave ; personne ne s'attache à lui rendre la vie plus aisée ; c'est un homme comme un autre, plus handicapé qu'un autre dans la lutte pour l'existence, et

voilà tout. Pas un piéton valide ne pourra faire plus pour lui que de l'éviter ; quant à guider sa marche, ou à le tirer d'embarras s'il se trouve bloqué par quelque incompréhensible obstacle, il

n'y faut pas compter : l'aveugle n'a qu'à se débrouiller ! Pour obtenir un secours éphémère il faut qu'il gène les gens qui voient, ou que son itinéraire traverse des dispositifs individuels dont

il compromettrait la sécurité et la quiétude : un étalage, par exemple, jeté en dépit des lois élémentaires de la circulation sur le milieu de la rue, ou bien encore le déballage d'une maison qui

simule un grand nettoyage en vidant ses meubles sur la hutung, ou l'installation d'un groupe qui sirote des tasses de thé, en pérorant, à l'heure où l'on prend le frais. Alors, saisissant d'un

air bougon le bout du roseau, on fait contourner l'obstacle à l'antennophore et on l'abandonne à sa triste fortune aussitôt qu'il n'est plus gênant.

Qu'il soit au bord d'une avenue où le flot des fiacres et des autos fait entendre sa pulsation de fièvre, tandis qu'il hésite, qu'il appréhende

le trépidant inconnu et l'égoïsme des hommes, personne se songe à calmer son émoi et quand il se lance, enfin, le cœur battant et plein d'une pauvre angoisse, il se perd dans la vague au remous

vertigineux des voitures qui songent à peine à l'épargner.

La misère seule peut lui faire trouver un guide, et c'est quand la cécité se fait assez manifeste, assez affligeante, assez horrible ou odieuse pour susciter une compassion féconde, capable de

nourrir deux ventres ; ou bien encore quand plusieurs de ces enténébrés trouvent à se grouper pour confier leur marche timide au pilotage d'un enfant. Ce sont alors des théories d'hommes, à la

file indienne, le bras gauche posé sur l'épaule du prédécesseur, qui ondulent au ras des murs, serpentant autour des obstacles avec la précision mécanique des trains Renard et toujours des

visages lointains, doucement souriants, sans cesse prêts à l'excuse, ou des masques graves, perdus dans des rêves sans fin, ou des faces crispées en un rictus de souffrance. Personne ne

s'intéresse plus à ces épaves humaines qu'à la file des chameaux qui marchent comme elles, calmes et las, et si, sur un faux-pas l'un des pauvres esquisse une chute, ce sont des rires, des

quolibets et le malheureux prend un air confondu de l'intérêt qu'on lui porte soudain.

Dans la monde des aveugles, état douloureux, dans l'État chinois, il y a, comme dans tous les États du monde des riches et des pauvres, des repus et des affamés, des privilégiés et des misérables

mais devant l'Isolement tous les aveugles célestes sont égaux. Ceux qui sont dans les fortunés, ne se trouvent abandonnés sur la chaussée qu'au temps où il leur faut jouer rôle social et un

savant calcul de pas, joint à une étude fort complète du plan des rues, leur permet de retrouver à heure dite un souper et un gîte ; les autres n'ont point de home. C'est sur la rue que rien

n'illumine pour eux qu'ils quêtent leur nourriture, qu'ils achètent quand ils le peuvent les éléments d'un repas que par un calcul bien céleste, le commerçant choisit dans les restes invendables

et que las de pleurer souvent en vain, épuisés, impuissants, infiniment abandonnés, ils trouvent un coin à tâtons, pour dormir.

Aucune capitale, aucune civilisation ne se montre semblablement indifférente. N'y a-t-il donc ni parents, ni mères, ni femmes, ni sœurs, direz-vous, pour que l'on consente à lâcher dans le

grouillement d'un peuple immense ces êtres dont se joue un flot sans cesse écumant ? Mais il n'y rien là que de très chinois. La République des Fleurs est celle aussi qui n'a pas su acclimater la

mutualité, exemple unique au monde. Chacun pour soi, ici : la vie est rude à gagner et l'on ne connaît pas de gens assez prodigues pour s'attacher à guider les pas d'un aveugle. Les caniches

eux-mêmes, tout affairés à chercher leur vie dans les poubelles dont on « recharge » les hutungs, semblent n'avoir pas de temps à perdre en convoyant le promeneur aux yeux morts. Nous sommes en

Chine voyez-vous.

Et le délaissement dans lequel vivent les aveugles de Pékin est caractéristique de la Chine.

Venant de quelque part, au nord de la Capitale, un étrange convoi.

Tout d'abord, traversant la rue de part en part un double rang de soldats, de soldats chinois, c'est tout dire. Dans les ruisseaux à droite et à gauche, une haie de soldats encore, marchant à la

queue leu leu, en traînant d'extraordinaires savates éculées, dans l'eau indéfinissable que les riverains jettent sur la rue. Quelque chose comme un de ces dispositifs de sûreté en marche que

l'on fait prendre pour l'entraînement aux unités qui font l'exercice. Encore n'y a-t-il point ce sérieux, cette vigilance affectée, cette pondération que l'on sait manifester ailleurs, même dans

l'exercice. Le commandant de la troupe, aussi dépenaillé que ses hommes et que l'on ne pourrait discerner s'il ne s'empêtrait parfois dans un sabre trop long à son gré, ce commandant chemine en

avant de ces guerriers causant avec un civil cérémonieux compassé et onctueux. Les hommes, dont le fusil se balance à chaque pas au risque d'éborgner le voisin, sifflotent, toussent, se mouchent

entre les doigts de la main libre et s'interpellent d'un rang à l'autre, avec ces cris rauques, perçants et gutturaux, qui sont une élégance chinoise. Ces soldats au reste sont ce que sont tous

les soldats chinois : des coolies, dégoûtés des aléas de la vie, aventuriers et fatalistes, fort émus par la force sinon par le prestige de leur armée, et qui savent que si la solde n'est guère

plus assurée que le salaire d'un coolie, le soldat a des raisons dans sa giberne devant lesquelles la raison la plus raisonneuse s'incline. Ces guerriers sont pittoresques à l'excès avec leurs

casquettes immuablement trop grandes ou trop petites, leurs vareuses confectionnées si largement qu'elles flottent autour des corps ou qu'elles se plissent sous l'effort des ceinturons chargés de

cartouchières à l'allemande, leurs pantalons, dont le fond, aménagé comme un sac, semble prévu pour accumuler des réserves, et leurs chaussures disparates dans l'ensemble d'une même unité :

babouches chinoises, savates, pantoufles, souliers découverts dont le lacet fait un gros nœud très à la mode, brodequins de fatigue, et qui sont fatigués en effet mais rarement cirés, bottines à

élastiques dont les élastiques, rompus, refusent le service et laissent s'évaser des bords sur lesquels fleurissent deux tirants in descriptibles, bref un harnachement aussi complet et typique

que l'on en peut donner aux figurants des théâtres de Concarneau.

Ces soldats s'avancent donc, au pas de route, sans se soucier de leur tâche. Ils savent que leur prestige est éteint, qu'un proverbe chinois dit « qu'on ne fait pas une prostituée d'un fille de

famille, un clou avec du bon fer, un soldat d'un honnête homme. » Ils sont fixés ; cela leur suffit et leur permet de ne plus affecter dans leur allure ni coquetterie, ni prestance, ni retenue.

Au reste, leur rôle est nul en l'occurrence, la double haie qui marche de front n'arrête ni les pousses, ni les voitures aux mafous braillards, ni les piétons, ni les autos et toute cette pompe

militaire s'étale en pure perte.

À quelques cinquante mètres derrière le front, une escouade plus serrée précède des charrettes et oppose une résistance un peu plus vive à la pénétration des philistins. On sent que derrière elle

vient un trésor à protéger, peut-être quelques fonds que les supertouchuns, gens experts en la matière, savent préserver de rapts audacieux... Mais sur ces voitures, c'est tout un déménagement

humain. Des hommes en chemise, ligotés tels que des saucissons, les mains jointes derrière le dos, sont entassés comme des sacs. Des écriteaux sur lesquels des caractères sont tracés à la hâte,

ornent les flancs de chaque charrette et, pour qui ne peut les lire, ne permettent pas de comprendre.

Les colis humains, dont on n'a pu garrotter les muscles du visage, expriment des sentiment divers, mais sur la figure d'aucun ne se manifeste

l'épouvante. Les uns rient comme des brutes, sans aucun motif apparent, les autres, par contenance et pour ne pas perdre la face dans cette occasion ultime, adressent des quolibets à la foule qui

ne s'est même pas arrêtée, pour voir, sur le bord du trottoir ; d'autres exhalent leur rage de se sentir ainsi impuissants contre une société qui visiblement les répugnent, d'autres détournent la

tête pour ne pas voir l'étranger que la surprise cloue, de stupeur, sur sa place ; d'autres enfin, indifférents et résignés, partagent avec le garde-chiourme assis sur la ridelle du véhicule les

charmes d'une dernière cigarette dont ils tirent successivement de voluptueuses bouffées. Sont-ce des fous auxquels on a dû passer une rudimentaire camisole de force ? Sont-ce de dangereux

criminels arrachés par la vertu des armes à de formidables retranchements ? Chose impossible à dire. Trois charrettes se succèdent à la file, dans le même équipage que la première et les esprits

semblent si dégagés de part et d'autre qu'il est difficile d'imaginer une issue tragique. Déménagement de prison tout au plus. Sur le trottoir, un restaurateur ambulant fait sonner ses sébiles de

cuivre ; c'est à peine s'il se détourne pour voir passer le cortège. Le coiffeur ne s'arrête point de raser le crâne de son client pour lui permettre de voir une scène toute normale, le

cordonnier pousse son alène sans s'étonner de cette bagatelle de la circulation ; la vie se poursuit et ne consacre pas une minute d'attention aux voyageurs de la charrette.

Derrière celle-ci une double rangée de soldats protège les arrières de ce singulier trésor humain ; ils sont aussi indifférents et traînent ce qui leur sert de guêtres avec des airs lassés de

larbins qu'importunent les lubies du maître. Leurs yeux semblent perdus dans un rêve sans fin et tout occupés à y poursuivre la combinaison d'un petit pillage de leur façon qui compensera la

solde dont ils n'ont rien touché depuis des lustres. Il faut que tout le monde vive, n'est-ce pas ? Et l'on n'est pas soldat, en Chine, pour la gloire.

Encore quelques mètres de haie latérale, puis la théorie des voitures que cette manifestation contient dans leur essor, et parmi elles trois hommes en uniforme de soldats, montés sur de petits

chevaux mongols qui piétinent comme s'ils allaient prendre le grand galop, mais qui n'en veulent rien faire. Vus de face, ces soldats semblent porter quelque minuscule mousqueton en bandoulière ;

vus de dos ils apparaissent sous les espèces de bourreaux, car ce sont des coupe-coupe qu'ils promènent ainsi, des sabres dont la lame s'épate à l'opposé de la poignée, des yatagans comme on

affirme que les Huns en portaient aux champs catalauniques, des yatagans, douillettement gainés dans des étuis de cuir fauve, et dont la seule présence, au dos de ces hommes, suffit à éclairer

toute la mise en scène. Ces hommes à cheval, c'est la Mort qui passe, ni plus ni moins, la Mort qui a troqué sa faux contre un coupe-coupe, la Mort en uniforme avec de bonnes figures poupines de

soldats jeunes et pleins de vie, la Mort qui s'est rajeunie sous le ciel de Pékin.

Or donc les gens que nous avons vus, chargés dans la voiture comme des sacs, ces gens-là font leur dernier voyage dans Pékin, la capitale du Milieu. Pour la dernière fois, ils entendent l'appel

si engageant du restaurateur ambulant qui attire la clientèle à des agapes dont ils ne dédaignaient rien jadis. Eux aussi, aujourd'hui, à l'exemple de ces richards qui se plaisent à faire du

volume, ils ont, sur le marchepied presque de leur voiture, des soldats en armes, qui veillent à leur sécurité. Sans doute les équipements sont moins luxueux, mais le nombre et l'encombrement

sont plus considérables. Et puis, ils ont conscience en outre, d'avoir pu servir une fois dans leur vie à l'édification du peuple aux yeux duquel on les exhibe comme une manifestation éclatante

de la justice des hommes et de la civilisation du pays. Leur mission au cours de cette ultime promenade est toute faite d'altruisme, car lorsqu'ils croisent d'aventure un de ces gens dont la

conscience est lourde il se peut qu'ils évoquent la maxime des sages : « Aujourd'hui moi et demain toi ! »

La charretée passe, la foule s'écoule ; l'exemple servira-t-il ? Dans le milieu chinois l'indifférence est grande et les conversations s'attachent à peine à un sujet si dépourvu d'intérêt. Au

temps les plus sauvages de la Révolution, il se trouvait encore des extrémistes pour regretter que l'on presse les victimes dans des charrettes où elles conservaient cependant la liberté de leurs

mouvements. En Chine, on entasse dans un véhicule exigu des paquets de chair humaine et personne ne s'en révolte.

Vérité en deçà, erreur au delà.

Une formidable clameur composite et confuse s'élève au-dessus de la Capitale. Ce ne sont plus là ces bruits artificiels que créent les usines,

les gares et les tramways, les métropolitains et les automobiles, mais une sorte d'immense plainte qui s'exhalerait d'un corps gigantesque et multiple. Ce ne sont plus des sifflets, des sirènes,

des cornes, des timbres, des cloches, des explosions d'une fumée qui force les soupapes, ou les innombrables marteaux résonnant sur les enclumes, ou les masses écrasant des rivets sur la matière

sonore, ou le bruit des machines dont le mouvement circulaire et cadencé tout à la fois produit comme un ronronnement rythmé de coups de bélier, car il y aurait là des témoins de l'industrie

autant que de l'activité de l'homme. Non, ce sont des voix, des voix humaines qui décèlent l'agglomération plutôt que la vie, la foule mieux que l'activité.

Le peuple chinois aime le bruit. C'est pour lui une irrésistible prédilection qui triomphe non seulement de l'harmonie, du rythme, de l'euphonie, mais encore des plus irréductibles barrières

sociales : car tous les Chinois puissants ou misérables, lettrés ou marchands, civils ou militaires, sacrifient avec la même vénération au dieu de la sonorité. L'amour du bruit pour le bruit :

l'amour du bruit poussé jusqu'à la religion : l'amour du bruit qui a engendré un nombre incalculable d'instruments de bois, de fer, de peau de serpent, de cordes, de bronze, des flûtes primitives

et compliquées, des tambours, des cymbales, des cloches, des castagnettes, des guitares, des pipeaux aux tuyaux multiples : yue ts'in, et ce tambourin-tabouret : pen kou. Toutes les rumeurs que

créent ces sonorités couvrent la ville et se marient aux hurlements, aux cris, aux glapissements, aux râles et aux malédictions qui s'exhalent naturellement d'un formidable troupeau humain dont

la seule supériorité consiste à savoir crier plus fort que le voisin.

Dans les hutungs on entend d'abord le marchand qui braille pour faire sortir le client du fin fond de sa demeure-terrier. L'un, qui vend une sorte de bretzel céleste, pousse un petit cri rauque,

perçant, qui s'échappe tout à coup, puis semble s'étouffer brusquement dans la gorge. Un autre, vendeur de vaisselle fort habitué des parages de San tiao Hutung, profère une plainte bien propre à

faire surgir les âmes apitoyées : on dirait d'un de ces grands blessés des champs de bataille ; la voix lamentable commence sur les tons les plus attendrissants, puis elle s'élève, atteint

progressivement un paroxysme où la douleur semble s'exaspérer, puis, brusquement, un silence — un, deux, trois, — que termine un appel désespéré, sorti des entrailles, qui exprime la plus

effroyable souffrance, l'inanité de l'effort, la vanité de ce que nous sommes, et la fragilité de notre être. Tout cela pour vendre des tasses, des assiettes, des théières, d'une facture

inférieure et au rabais.

Celui-ci, qui vend de la friture, se promène philosophiquement avec son étal sur le ventre comme ces gens qui chez nous offrent du papier d'Arménie ; tous les quinze pas, il jette un cri

désabusé, qu'il continue quatre pas plus loin par une ritournelle, toujours la même, ainsi que s'il faisait une concession en s'expliquant plus pleinement. La chiffonnière qui glane sur le pas de

toutes les portes les papiers usagés, raconte sur la note aiguë une petite histoire sans fantaisie. Le colporteur de cacahuètes, de kakis et de pastèques se fait connaître en hurlant à tue-tête

des choses nécessitant qu'il masque de la main le trou de son oreille droite. Tous les ambulants, qui sont des milliers à Pékin, possèdent chacun son cri distinctif, et pas un de ces cris n'est

semblable à celui du voisin, pas un de ces cris n'est même provisoirement couvert par celui du voisin : tout le monde hurle de concert et l'on peut se demander comment il se fait que des hommes

qui ont semblablement crié pendant le jour ne soient pas anéantis quand vient le soir.

Pékin serait calme s'ils étaient seuls, mais ce n'est pas tout que de vendre, même à Pékin. Le Chinois hait le silence, de même que la Nature a horreur du vide. Qu'il fasse jour ou que les

ténèbres de la nuit rendent la hutung déserte, le promeneur qui s'aventure seul sur la rue est doublement seul s'il ne peut causer, chanter, et chanter de ces chansons chinoises qui sont

déconcertantes pour nous. Tandis qu'il marche, sa bouche inoccupée détaille une de ces tyroliennes célestes dont la caractéristique est de n'avoir ni cadence ni rythme défini pour nos oreilles ;

les sons viennent de l'arrière-gorge autant que des lèvres ; les roulades abondent et paraissent d'autant plus à la mode qu'elles montent plus haut et sont plus inattendues : gargarismes plutôt

que chants. Combien de fois n'en avons nous pas écouté dans les hutungs de l'Est de ces mélopées dont une oreille profane ne peut dire si elles sont joyeuses ou tristes. Souvent les promeneurs ne

se suffisent pas de la voix : il leur faut un accompagnement et l'on rencontre alors des hommes munis d'un violon pittoresque qui grince comme un crin-crin, ou d'une guitare étrange dont les sons

aigus déroutent sans charmer.

En dépit de ces isolés Pékin serait encore calme s'il n'y avait les innombrables tapages que mènent les gens appelant les rickchaws, ou les

ménagères qui hèlent les fournisseurs ambulants dès qu'ils sont assez loin pour nécessiter l'effort d'une voix puissante, ou l'important « mafou » qui précède toute voiture correctement céleste,

à la manière des heiduques impériaux, en poussant des hurlements, tout à fait inutiles à la circulation de la ville mais indispensables pour créer l'embarras dont toute vie chinoise doit

s'entourer logiquement.

Pékin serait encore calme si les mendiants, qui sont un des ornements de sa majesté de capitale, n'éprouvaient le besoin de se faire reconnaître et de se signaler à la charité des riches en

débitant sur le mode perçant qui convient la litanie de leurs infortunes ; ces miséreux s'arrêtent à chaque porte et commencent dès l'aube pour ne finir que tard dans la nuit ; ils savent par

cœur ces choses qui sont propres à attendrir des indifférences noires et s'habituent si bien à ces tons surélevés qu'ils ne savent plus remercier qu'en braillant encore.

Pékin serait cependant une ville calme, si sa population était moins querelleuse, si les femmes ne passaient pas une bonne partie de leur journée à maudire le sexe fort qui ne leur manifeste pas

toutes les attentions légitimes, si les rickchaws ne s'arrêtaient pas au cœur de tous les encombrements pour faire savoir par des injures appropriées, et des grimaces adéquates combien le

collègue gênant a de chance qu'un devoir professionnel s'oppose à ce qu'on lui administre la raclée qui lui reviendrait cependant de droit ; si l'employeur ne discutait pas avec le manœuvre les

quelques sapèques supplémentaires qu'on doit toujours réclamer en sus d'une somme convenue, quand on est Chinois ; si les pousses n'éprouvaient pas le besoin de hurler à chaque coin de rue la

direction qu'il vont prendre, si les gens qui se prélassent dans les voiturettes légères ne s'attachaient pas à traiter de questions sociales, à haute et intelligible voix, avec le pauvre hère

qui les remorque en haletant — pour édifier le passant sur leur érudition personnelle ! — si des gens qui font partie du même groupe, cheminant à la queue leu leu, n'avaient des choses

d'importance à se communiquer sans retard, aussi haut que possible. Tout cela ne procède que d'un abus de la voix ; que ne faudrait-il pas dire de tous ces instruments spéciaux que manient les

marchands de la rue et qui servent d'enseigne à leur profession tout en farcissant l'atmosphère d'une singulière cacophonie ? Le barbier qui fait vibrer son diapason dont la chanson rappelle le

sémi japonais ; le marchand d'étoffe qui brandit sur une singulière cadence le hochet de son métier, l'épicier qui tape sur une planche creuse dont la sonorité a été soigneusement étudiée par un

maître de l'harmonie chinoise ; le chiffonnier qui frappe de sa badine sur un minuscule tambourin de peau ; le rétameur, dont le pendule de bronze oscille entre deux battants à chaque pas que

fait le porteur ; le vendeur d'huile à brûler et de pétrole qui s'est confectionné un tambourin double dont la peau et le bronze résonnent à la fois ; le porteur d'eau dont la brouette n'a de

valeur que si elle fait entendre un grincement significatif semblable à celui que nous donnait jadis Batignolles-Clichy-Odéon à la descente de la rue de Tournon, le charbonnier qui a muni les

rayons de sa voiture de grelots pour annoncer son passage — combien inutilement puisqu'il ne vend rien au détail.

Mais tout cela ne suffirait pas à troubler le calme de la Ville aux murailles multiples si la douloureuse théorie de ses aveugles qui sont légion, n'était obligée pour attirer l'attention des

clairvoyants qui circulent, de battre de petits gongs, ou des tambourins appropriés, parfois de s'arrêter pour souffler dans une mince flûte des mélodies mélancoliques, agrestes et fines telles

qu'en jouaient jadis à Paris les chevriers vendeurs du lait de leurs bêtes.

Parlerai-je du chauffeur, dont l'auto n'est valable que si elle possède quatre ou cinq avertisseurs qu'on peut actionner à la fois ? Ou de ces orphéons qui précédent les mariages, les

enterrements, ou les réclames — ce qui est tout de même, — en jouant invariablement la Madelon aux enterrements et la Marche funèbre aux mariages ?

Le peuple chinois aime le son, il l'aime jusqu'à la manie ; peut-être s'exagère-t-il cette idée que nous avons admise, que la musique adoucit les mœurs.

J'ai assisté ce soir à un spectacle des plus curieux. L'un de mes voisins très proches étant mort d'accident, comme il arrive si souvent à Pékin,

sa famille devait lui sacrifier en un incendie rituel le simulacre de tout ce dont il pouvait avoir besoin pour faire bonne figure dans l'autre monde. Chacun sait que les âmes sont de nature

exigeante, qu'il leur faut un confort dans l'au-delà qu'elles n'ont pas souvent connu au temps de leur séjour terrestre : ce dernier il est vrai n'était que provisoire tandis que l'autre dure

toute l'éternité.

On avait donc convoqué avec un nombre respectable de bonzes vêtus de la robe grise aux bordures noires, toute une séquelle d'amis, de connaissances et de relations du voisinage auxquels on

n'était pas fâché de montrer les prodigalités consenties. On avait loué aussi une équipe de musiciens qui devaient accompagner le cortège depuis la maison mortuaire jusqu'au lieu ou se ferait le

bûcher et il y avait des tambours aux accents profonds, des fifres aigrelets, des trombones lugubres, des triangles, des castagnettes métalliques et des cymbales aussi. Quand tout le monde fut

réuni, vers 10 heures du soir, à la lueur des torches, le transport fut décidé et l'on se mit en marche. Il y avait d'abord des enfants vêtus d'une toge de haillons verdâtres avec une lune jaune

dans le dos, le chef couvert d'une bouse de vache au milieu de laquelle on aurait planté une plume d'oie en arête de sole et peinte de rouge ; sous l'habit officiel et peu compliqué, des

guenilles, des lambeaux dont les franges se nouent autour des membres pour ne point les abandonner et sous ces trous, sous ces loques, les corps apparaissent crasseux, des chevelures aux poils

anarchistes, des membres sur lesquels adhère toujours la crotte des jours pluvieux du dernier automne. Avec lassitude, sans la moindre conscience, sans religion, ces gamins frappent sur leurs

tambourins et de-ci de-là cessent subitement leur service pour se chamailler de la belle manière ou ramasser sur le chemins un détritus convoité.

À dix pas derrière la jeunesse, deux par deux, sur les côtés droit et gauche de la hutung, viennent des vieillards anéantis par l'âge et par les

misères, attifés comme les bambins de cache misère qui sont trop étriqués pour eux, mais restent verts et pourvus de lune dorée. Provisoirement ces anciens du peuple ont quitté leur poste de

mendiants et gagnent, en figurant les musiciens, quelques sapèques qui paieront le substantiel repas du jour. Trop ruinés physiquement pour remplir leur rôle qui est de souffler lamentablement :

Fouh ! Fouh ! Fouh ! dans l'embouchoir d'un cornet énorme et jaune d'or, ils se contentent de véhiculer l'instrument chargé sur leur dos, avec philosophie ; l'intention y est, le client ne les

surprendra pas, pour sûr, et les héritiers qui paient seront tenus par les convenances à grande distance : les figurants figurent, s'ils ne jouent pas, tout est là. Derrière les vieillards et

dans le même uniforme, tout un orchestre singulier d'êtres sans âge, sales, répugnants, hirsutes, affligés des pires maladies qui soient au monde et s'époumonant à souffler dans des instruments

hétéroclites tenant du piston, de la cornemuse et du clairon. Ils créent des airs discordants comparables à ceux que sort un profane raclant par gageure sur un violon. Enchérissant sur ce tapage

les porteurs de triangles ont la prétention évidente de scander une mesure, tandis que des gens, munis d'un petit cadre qui soutient par des fils ténus de minuscules coupelles de bronze,

affectent de ponctuer de sonorités convenables les phrases de l'affolante musique. Cette harmonie très spéciale produit des sons aigus qui vont crever les tympans jusque dans les réduits les plus

reculés des maisons de la hutung, faisant sortir les humains qui y résident et les groupant comme Orphée pouvait jadis attirer à lui les pierres de la campagne où il jouait. Plus le cortège se

rapproche du lieu désigné pour l'offrande, plus la cadence se fait violente et rapide de sorte que l'on arrive très vite à un énorme chahut tenant de la nouba sénégalaise et du jazz-band, un

chahut qui est un hymne parfaitement rituel, fort apprécié des célestes, je dirai même vénéré du peuple qui l'admire et cependant infernal pour nous car nous ne percevons rien de son

charme.

Tout ce bruit suffit à ameuter les gens du quartier qui par mégarde n'auraient pas été invités. Le cortège s'accroît à chaque porte de quelque unité nouvelle dont la joie est vive d'assister à la

cérémonie ; chacun manifeste à grands renforts de glapissements, d'interpellations à haute voix, d'éclats de rire, d'appels stridents et de démonstrations gutturales en forme de querelles.

Dans cette multitude, avec des précautions infinies on transporte les cadeaux que l'on doit expédier par la voie de la fumée à l'âme qui se trouve sur le seuil de son nouveau domaine aussi

dépourvue qu'un être qui prend possession sans meubles d'un nouveau logement et est encore dénué de tout.

Il y a une maison, un château, un palais, tout fait de roseaux gros comme le petit doigt sur lesquels on a collé du papier d'emballage bariolé de couleurs vives. Haute de deux mètres, large de

trois, avec des toitures savantes et des dorures au goût du jour, la résidence de l'âme défunte ne ressemble en rien à l'odieux réduit obscur dans lequel celle-ci gîtait pendant sa vie. Les

fenêtres en sont larges, les portes imposantes, les proportions fastueuses, le luxe inouï ; il est vrai que tout est en papier et doit servir de modèle à l'éternelle demeure.

Il faut, pour être convenablement pourvu, des domestiques : un boy et une amah, et ces gens qui vont avoir l'honneur de servir jusqu'à la consommation des siècles une âme récemment libérée de son

corps doivent être décents, propres, parfaitement choisis dans le monde des serviteurs. Aussi dépêchera-t-on avec la maison deux poupées grandeur nature, en papier également, dont la figure béate

et le sourire d'ordonnance révèlent assez la satisfaction et qui ont la face épanouie de gens qui n'ont plus rien à attendre de la vie ; on a eu l'attention de mettre entre leurs mains quelques

cadeaux qu'ils remettront au mort dans l'autre monde.

Enfin vous conviendrez qu'une maison cossue dont le propriétaire hantera sans doute les esprits les plus huppés de l'au-delà ne peut manquer d'un équipage convenable et digne de sa position

nouvelle. Sur cette terre il se contentait du pousse que l'on loue après discussion : c'est que si la vie est éphémère, il n'est plus de même là-haut, aussi lui offre-t-on un cheval de taille

géante, invariablement pommelé à la façon des percherons, et une charrette ou un fiacre de taille correspondante et également faite de rotin et de papier.

Le viatique clôt l'offrande car on ne sait pas ce que l'âme peut se procurer le long de l'itinéraire qui la mène à la résidence future et voici tout un défilé de mets en papier vernis, de meubles

pour rire, d'animaux en baudruches gonflés à éclater et qui vont sur les bras des porteurs, dodelinant de la tête comme satisfaits du sort qui leur échoie.

La famille vient enfin suivie des bonzes indifférents, exaspérés de ces cérémonies insipides, couverts de robes sous lesquelles il étouffent et plus occupés à s'éventer, à causer et à manger qu'à

recommander aux seigneurs de l'autre côté de la Vie, la nouvelle créature qu'ils reçoivent ce soir.

On arrive doucement sur la place du sacrifice dans l'obscurité d'une nuit sans lune, à la lueur des torches que portent pour se distraire des personnages bénévoles. C'est un terrain vague au

centre duquel on dispose tous les trésors. Pour mettre le parent défunt dans ses meubles éternels on a dépensé en tout vingt dollars ; par le temps de vie chère, de logements rares, c'est à

souhaiter de passer dans l'autre monde !

L'orchestre qui s'est arrêté de marcher donne de toutes ses forces ; c'est un tintamarre qui va crescendo et devient terrifiant quand la première flamme jaillit du bûcher. Aussitôt la lueur, la

musique cesse, brutalement, c'est le silence... le silence qui serait mortel sans les cris des assistants. Les cadeaux s'embrasent en un clin d'œil et s'effondrent sur le sol ; le papier est

consumé, le rotin se brûle à la hâte et sur l'ensemble de ce bûcher qui évoque les gestes ancestraux, les enfants s'escriment avec des baguettes arrachée au feu. Des flammes montent haut vers le

ciel, projetant des brindilles incandescentes et des flammèches sur tous les environs. L'immensité de la place, un moment illuminée, se replonge progressivement dans l'ombre qui contre-attaque et

regagne le terrain perdu ; les groupes de curieux s'égaillent en promenant des torches aux lueurs fugitives telles qu'on en voit à l'issue des retraites aux flambeaux, les lanternes reviennent

posément en créant une animation presque joyeuse.

Dans un coin les bonzes se sont arrêtés las d'aller jusqu'au lieu du bûcher et convaincus que les prières, dont ils se dispensent d'ailleurs, feront leur office même en allant moins loin. Avant

que tout soit terminé et comme si la première flamme eut été pour eux un signal, ils ont commencé à dépouiller les ornements fastidieux : ils s'en retournent les premiers en profitant de l'ombre,

désabusés et mécontents : l'âme est pourvue, elle n'a plus rien à réclamer, les héritiers peuvent jouir de la vie sans craindre ses représailles. Ils ont assez fait au contraire pour qu'elle

travaille à leur prospérité sans venir réclamer dans l'horreur des ténèbres ce qu'une âme doit avoir selon la croyance chinoise pour reposer honnêtement. L'égoïsme de ceux qui sentent tout le

prix de la vie s'étale alors sans contrainte. Les bonzes retournent à leur couche...

Et sur la place où l'animation est grande, on entend des rires, des cris de joie, des appels tonitruants ; l'assemblée qui s'est faite ce soir autour d'un mort prétend à profiter de la vie. Au

fait c'est peut-être la première fois de son existence terrestre que ce mort s'est préoccupé de distraire ses semblables.

Une visite sur le site de la Bibliothèque numérique de l'I.A.O., où l'on trouve de nombreux fac-similés de livres sur la Chine ancienne, dont celui de Jean Bouchot, est très intéressante.