Hélène Belevitch-Stankevitch*

LE GOÛT CHINOIS EN FRANCE AU TEMPS DE LOUIS XIV

Jouve et Cie, Paris, 1910, XLIV+272 pages

-

Préface : "L'irrégularité des lignes, les formes contournées et biscornues, caractéristiques du rococo français, mais étrangères à la rocaille

italienne, dont la symétrie est le principe fondamental, seraient dues à l'influence de l'art de l'Extrême-Orient : la vue des innombrables meubles, porcelaines et étoffes de la Chine et du

Japon, importés en masse, devenus d'un usage quotidien, aurait insensiblement modifié les conceptions des artistes et des artisans, d'abord étonnés, ensuite émerveillés par la beauté bizarre

des formes et de l'ornementation orientales.

Si l'on admet cette théorie, la Chine apparaît comme un facteur important dans la formation d'un des plus beaux styles français qui prend naissance à la veille du XVIIIe siècle, puisque c'est aux caprices de l'imagination chinoise que le rococo aurait demandé l'élément principal de sa séduction."

- "Un fait est indiscutable : c'est l'engouement général qui se manifeste dans la seconde moitié du XVIIe siècle pour tout ce qui venait de Chine — bibelots, meubles, étoffes, — une véritable manie de collectionner les porcelaines et les laques, la curiosité de « Lachine », comme on disait alors, qui, suscitant les imitations, créa deux branches importantes de l'industrie française : la fabrication des porcelaines et des meubles vernis."

- "Nous nous sommes appliquée à démontrer la présence d'une foule d'objets de Chine à la cour de Louis XIV, dans les collections des amateurs et en usage chez les personnes de différentes conditions. La mode des étoffes des Indes et de la Chine a été étudiée d'une manière plus particulière, de même que les gravures à sujets siamois et chinois, comme témoignage de l'intérêt que l'on portait alors aux pays de l'Extrême-Orient." Lire la suite >>>

Extraits : La Compagnie pour les Voyages de la Chine... (1660)

Les étoffes des Indes et de la Chine, importées en Europe - Les Chinois de convention

Lire aussi

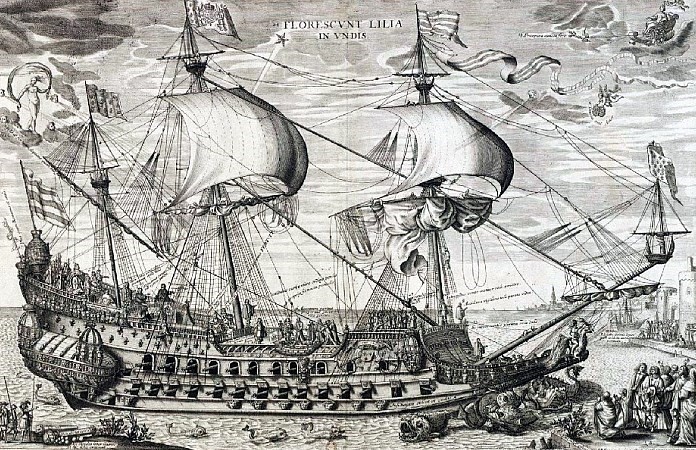

L'ouvrage d'Hélène Belevitch-Stankevitch ne contenant pas d'illustration, chineancienne.fr a préparé sur le site Images d'art de la Réunion des musées nationaux un certain nombre d'albums de reproductions

relatifs à divers chapitres du livre. Voir à Lire aussi. Par ailleurs, les illustrations de la présente page proviennent

quasiment toutes d'Images d'art.

Suite de la préface

Dans une étude sur les chinoiseries, la question de l'importation s'imposait d'elle-même. Au XVIIe siècle, les Anglais et les Hollandais versaient en France quantité de marchandises de Chine ;

depuis 1664, les apports de la Compagnie des Indes Orientales alimentent les goûts exotiques des contemporains de Louis XIV. Sous le règne du grand roi, les Français entrent en relations directes

avec l'Extrême-Orient. L'entreprise de Siam les rapproche de l'Empire du Milieu, la création de la Compagnie de Chine amène une véritable invasion de « Lachine » en France, au point d'alarmer les

fabricants français, ébénistes, faïenciers, marchands d'articles de Paris qui craignirent, un moment, la concurrence de l'industrie chinoise.

C'est au XVIe siècle, en Espagne et au Portugal, que prend naissance la passion pour les « singularités » d'Orient. En France, Mazarin met à la mode les porcelaines, les étoffes et les meubles de

Chine. « Le goût chinois » domine pendant tout le règne de Louis XIV, atteignant son comble vers le milieu du XVIIIe siècle, siècle des chinoiseries par excellence.

Le désir d'étudier les origines nous a fait remonter jusqu'au moyen âge et même jusqu'à l'antiquité. Nous avons cru qu'il nous était permis de sortir, dans une introduction, du cadre

chronologique du sujet principal. L'aperçu historique sur l'importation des produits de Chine en Europe paraîtra, peut-être, long ; cependant, nous espérons qu'il n'est pas tout à fait dépourvu

d'intérêt, car nous nous sommes efforcée de l'établir sur une étude de sources.

À l'avènement de Louis XIV (1643), le commerce des Indes, dont les Anglais et les Hollandais profitaient déjà depuis près d'un demi-siècle,

n'était pas encore établi en France.

Cependant il devenait de plus en plus urgent de trouver accès dans les pays de l'Extrême-Orient dans l'intérêt du commerce et de la propagande catholique.

En 1658, le pape Alexandre III nomma trois vicaires apostoliques, chargés de la conversion de la Chine, du Tonkin et de la Cochinchine.

Cherchant les moyens de gagner les lieux de leurs missions, les évêques entrèrent en pourparlers avec la Compagnie de Madagascar pour équiper de moitié avec cette dernière un vaisseau à la

destination des Indes. L'entente, pourtant, n'eut pas de suite.

Alors fut fondée une nouvelle Compagnie pour les voyages de la Chine, du Tonkin, de la Cochinchine et des îles adjacentes qui poursuivait un double but : « la propagation de la foi et

l'établissement du commerce dans ces contrées », comme le déclarait le premier article de ses statuts.

Mazarin encourageait l'entreprise, les évêques avaient su y intéresser quelques personnes charitables ; un riche négociant de Rouen, Lucas Fermanel, avait fourni une grosse somme (40.000 francs)

et s'était chargé de diriger l'affaire. La conversion de la Chine était le but final de la mission des évêques, le commerce avantageux de la Chine devait récompenser les sacrifices des

associés.

La compagnie chargeait Lucas Fermanel

« de construire et bâtir en Hollande, ou ailleurs, un vaisseau de 300 à 400 tonneaux, le faire armer et équiper à la manière des Hollandais pour de pareils voyages, le faire envitailler pour

autant de temps que le voyage pourra durer, tant pour l'aller que pour le retour que l'on estime être de deux ans. »

Pour mieux organiser ce commerce inconnu, on avait décidé

« de s'assurer d'une ou de deux personnes étrangères, expertes au commerce de la Chine, auxquelles sera donné le pouvoir de vendre et de débiter les marchandises qui y seront portées et d'acheter

dans le pays celles qui seront propres d'être rapportées pour le bien de la Compagnie.

Deux commis français devaient surveiller l'activité des étrangers et étudier en même temps les conditions du commerce ; l'un d'eux pourrait même rester dans le pays aux frais de la société « si

Messieurs les évêques jugent qu'il soit nécessaire pour le bien de la Compagnie d'aller dans les terres connaître et apprendre le commerce et les choses de valeur qui s'y peuvent rencontrer les

plus utiles pour être envoyées en France. »

Toutes les marchandises qui proviendraient de ce commerce devaient être vendues en commun « pour en maintenir la valeur », rien ne serait partagé en nature. On voulait bien « souffrir quelque

portage » aux officiers sans les obliger à payer le fret à condition qu'ils ne fissent aucune vente ni aucun échange que par les préposés de la société et qu'ils déposassent au retour les

marchandises rapportées dans les magasins pour être vendues et payées par la société ou bien rendues en nature. Les évêques étaient suppliés par la société « en considération du bienfait qu'on

leur faisait en les recevant dans le navire avec leurs missionnaires, domestiques et équipages, sans prendre rien pour le fret de leur hardes, ni pour leur nourriture »... « d'avoir égard dans le

pays que rien ne se divertisse et que les commis tiennent leurs registres en ordre ».

On fit bâtir le navire en Hollande. Mais lorsque M. de Thou, ambassadeur de France, vint le prendre au nom du roi, les officiers de l'amirauté d'Amsterdam l'arrêtèrent. Le navire, livré aux

Français quelque temps après, périt dans une tempête près de l'île de Texel. On imputait avec plus ou moins de raison cette perte au retardement, causé par les Hollandais.

Les fonds étant épuisés, la première Compagnie de Chine, à peine créée, cessa d'exister. Les évêques se virent obligés de passer aux lieux de leurs missions par la longue voie de terre, à travers

la Turquie et les États du Grand Mogol.

*

La création de la Compagnie des Indes (1664) ouvrit enfin aux Français l'accès « au plus riche commerce du monde ». Depuis lors les marchandises

des Indes, importées sur les vaisseaux de la Compagnie suivaient la voie directe.

Charpentier, auteur d'une brochure que Colbert faisait répandre dans le public, félicitait les Français de pouvoir se procurer sans intermédiaires les produits devenus nécessaires à la vie,

exaltant le commerce des Indes sur un ton de rhétorique officielle :

« C'est de ces pays féconds que le soleil regarde de plus près que le nôtre, que l'on rapporte ce qu'il y a de plus précieux parmi les hommes, et ce qui contribue le plus, soit à la douceur de la

vie, soit à l'éclat et à la magnificence. C'est de là qu'on tire l'or et les pierreries ; c'est de là que viennent les marchandises si renommées et d'un débit si assuré, la soie, la canelle, le

poivre, le gingembre, la muscade, les toiles de coton, la ouate, la pourcelaine, les bois qui servent à toutes les teintures, l'ivoire, l'encens, le bésoar et mille autres commodités, auxquelles

les hommes s'estant accoustumés, il est impossible qu'ils s'en passent. »

La Chine se trouvait parmi les pays de concession de la Compagnie des Indes Orientales. Cette dernière ne fit jamais usage de ce privilège, si ce ne fut pour le céder à d'autres. Cependant la

pensée des fondateurs de la Compagnie était de créer le commerce dans toutes les Indes, même dans la Chine et le Japon.

Caron songeait à organiser un vaste commerce embrassant les diverses régions de l'Asie, dans lequel les Français joueraient, à l'exemple des Hollandais, le rôle d'intermédiaires. Le poivre, qui

servait en Chine d'argent d'achat, constituerait le gros des marchandises, portées de l'Inde dans ce pays en échange des drogues, soies, étoffes, porcelaines, très recherchées dans toute l'Asie.

Le commerce d'Inde en Inde organisé indépendamment de l'Europe serait en état de subvenir à ses besoins, ce qui épargnerait à la Compagnie le reproche de faire sortir du royaume les espèces d'or

et d'argent.

En 1665 Caron présenta un projet à Colbert avec l'indication des comptoirs à fonder et même avec un tableau chronologique des étapes successives que devait parcourir le commerce des Indes dans

son développement. Depuis octobre 1667 jusqu'en mai 1668 la Compagnie serait occupée à fonder des comptoirs à Bantam, Jumbly, Palambo, Macassar, Banca. Caron insistait sur l'occupation de l'île

de Banca, comme base de commerce de l'Extrême-Orient : les Français pourraient y établir un fort, d'où profitant des moussons, ils enverraient leurs navires à la Chine et au Japon. L'ouverture du

commerce de la Chine était projetée pour le mois de mai 1668, la navigation du Japon ne saurait être effectuée qu'un an plus tard (mai 1669). Vers la fin de 1670 on pourrait « s'acheminer pour le

retour » ; en avril 1671 on serait en France.

« Pour commencer le commerce des Indes, écrivait Caron, il faut avoir obtenu la permission du Grand Mogol, des rois de Yizapour et de Golconde, des princes de Bengale par des personnes, envoyées

à cet effet, et par des lettres et ambassades de la part de Sa Majesté aux rois de la Chine et du Japon. »

Les ambassades et les présents devaient être magnifiques donner aux souverains d'Asie une haute idée de la puissance française.

L'exécution d'un si vaste programme exigeait des fonds considérables. Or, la Compagnie dès le commencement se trouvait dans des embarras pécuniaires ; Caron (mort en 1673) ne put réaliser de son

projet que la création d'un comptoir à Bantam.

Colbert entrevoyait l'importance du commerce de la Chine. En envoyant en 1671 aux Indes Gueston et Blot, nommés directeurs généraux, il les chargeait de prendre connaissance de ces plans de Caron

ajoutant « que s'ils estimaient que la Compagnie pût faire quelque établissement dans la Chine et au Japon, ils y travailleraient avec soin, n'y ayant point de commerce qui dût apporter plus

d'avantages à la Compagnie que celui-là. »

Baron, également préoccupé d'organiser le commerce d'Inde en Inde, fit faire un pas important au mouvement des Français vers l'Extrême-Orient, en établissant un comptoir à Siam, dont les

avantages pour le commerce de la Chine et du Japon avaient été appréciés par François Martin.

« J'aurai beaucoup de joie, écrivait-il, que la Compagnie s'établisse en ce royaume d'une telle manière et avec tant de vitesse que cela puisse amener à profiter non seulement de la récolte du

poivre, mais aussi du négoce qu'elle peut faire en la Chine et au Japon. »

Quant au commerce de Chine, Martin le considérait comme le plus important de toutes les Indes.

C'est avec regret que la Compagnie se vit obligée de céder en 1698 ses droits sur ce commerce à la Société de Jourdan. Elle envisageait la création de la Compagnie de la Chine, qui,

officiellement, n'était qu'un démembrement de celle des Indes, comme une atteinte portée à ses privilèges.

Les trois Compagnies de Chine, qui succédèrent, l'une après l'autre, à celle de Jourdan, jouissaient toutes du privilège exclusif de faire le commerce de Chine dans les ports de Ning-po et de

Canton. Ce ne fut qu'en 1719, lors de la fusion de toutes les sociétés de commerce en une Compagnie universelle des Indes Orientales, que celle-ci recouvra ses droits de concession dans leur

intégrité primitive.

Ainsi sous le règne de Louis XIV, la Compagnie des Indes Orientales n'avait point de relations directes avec la Chine. Néanmoins les cargaisons des vaisseaux revenant de l'Inde se composaient en

partie de marchandises de Chine, que le génie commercial des Chinois faisait répandre dans toute l'Asie. À côté des Hollandais et des Anglais qui versaient en France une grande quantité de

produits de l'Extrême-Orient, la Compagnie française des Indes Orientales eut sa part dans l'apport des articles de la Chine.

L'exportation des étoffes a été de tout temps une branche importante du commerce chinois. C'est au Dictionnaire de commerce de Savary des

Bruslons, source inappréciable pour tout ce qui concerne l'industrie et le commerce à la fin du XVIIe et au commencement du XVIIIe siècle, qu'il faut demander des renseignements sur les tissus de

la Chine que l'on introduisait alors en Europe. Le Dictionnaire de commerce renferme deux mémoires, un sur le commerce des Indes « expliquant dans un grand détail toutes les espèces

d'étoffes que les vaisseaux français apportent des Indes, leur nature, leurs qualités, leurs noms, leurs ouvrages et les lieux d'où on les tire », et un autre, sur le commerce des Chinois de

Canton, « tout semblable au premier par l'ordre et le fond ».

...Une étude sur les étoffes de la Chine ne saurait négliger celles des Indes. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les étoffes chinoises et indiennes se confondent dans le langage ordinaire et

officiel. Le terme « étoffes des Indes » était excessivement élastique. En parlant des étoffes des Indes, de la Chine et du Levant, Savary observe :

« On comprend ordinairement sous ces trois noms, mais particulièrement sous celui d'étoffes des Indes, toutes les étoffes qui sont apportées d'Orient ;

soit par les vaisseaux de la compagnie des nations d'Europe, qui y trafiquent en droiture ; soit par la voie du Caire, de Smyrne, de Constantinople et des autres échelles du Levant.

»

Les étoffes de soie pure ou mêlée d'or et d'argent, taffetas et satins peints, écorces d'arbre, étoffes de coton, de laine, de fil, tout s'appelait « étoffes des Indes ».

« On met aussi au nombre des étoffes des Indes non seulement ces belles broderies de chaînettes ou à soie passée qui sont faites sur des satins, des basins, des mousselines et des toiles de

coton ; mais encore les fichus (mot nouveau, inventé en France) qui sont ou brodés ou non brodés ; les couvertures ou courtepointes ; les écharpes, les toilettes, les serviettes de

soie à café ; les mouchoirs aussi à soie de différentes sortes, qui font une partie des retours des cargaisons des vaisseaux d'Europe, qui font le voyage des Indes Orientales.»

On fabriquait aux Indes toutes sortes d'Atlas, satins et taffetas de différentes couleurs et qualités, unies, rayées, à fleurs d'or et de soie : des cancanias, satins rayés à chaînettes, des

quemkas, espèce de cancanias plus soyeux, des calquiers, étoffes de soie à flammes, ce qu'on nommait alors point d'Hongrie ou à la turque, des cotonis, nommés ainsi, parce que le fond en était de

coton et le reste de soie, des bouille-cotonis et des bouille-charmay ou chasmay, espèce de gros de Tours, couleur d'œil de perdrix.

« Il faut avouer, remarque Savary, que la fabrique en est admirable et singulière et que, surtout dans les atlas à fleurs, l'or et la soie y sont employés

d'une manière inimitable aux ouvriers d'Europe ; mais aussi il s'en faut bien qu'elles aient cet œil et cet éclat que les Français savent donner à leurs étoffes de soie. »

Savary trouvait que la plupart des couleurs étaient fausses, surtout les rouge et cramoisi ; les taffetas des Indes, armoisins, arains, longuis et autres, unis ou façonnés, rayés, mouchetés,

à fleurs, à carreaux, travaillés quelquefois avec l'or et l'argent, étaient en général plus faibles et moins soyeux que les taffetas européens.

L'Inde produisait une grande quantité de toiles de colon de toutes espèces, blanches et de couleur, pures et mêlées de soie : les basins blancs, mais à façon, croisés comme la serge, ou à

carreaux, sur lesquels on faisait d'admirables broderies à chaînettes, avec des soies rondes, dont la finesse, les dessins, la vivacité de couleurs ne se peuvent imiter en Europe ; les

mousselines, « toile toute de fil de coton, ainsi appelée parce qu'elle n'est pas bien unie et qu'elle a de petits bouillons sur la superficie qui ressemblent assez à de la

mousse » ; les chites peintes au pinceau et imprimées.

« Quoiqu'on se serve des mêmes couleurs pour les deux espèces de toiles, remarque Savary, celles qui sont faites au pinceau l'emportent de beaucoup sur les

autres ; la plante qui sert à peindre principalement pour le rouge se nomme Chay..., l'avantage des toiles qui en sont peintes ou imprimées est de devenir plus belles, plus on les lave, la

vivacité des couleurs augmentant à l'eau et durant pour ainsi dire plus que l'étoffe même. »

Charpentier-Cossigny écrivait vers la fin du XVIIIe siècle sur les arts textiles des Indous.

« Les Indiens nous ont appris à faire des toiles de coton, des basins et des mousselines et à imprimer sur ces étoffes des couleurs ineffaçables... La teinture

des toiles des Indes a été imitée, en Europe, mais celle ci n'approche pas du degré de perfection que les Indiens lui donnent pour la vivacité et pour la solidité des couleurs.

»

Les écorces d'arbres étaient apprêtées avec l'écorce d'un arbre « qui se file comme le chanvre ». « Les longs filaments qu'on en tire... composent un fil qui tient en quelque sorte

le milieu entre la soie et le fil ordinaire, n'étant ni si doux, ni si lustré que la soie, ni si dur, ni si mat que le chanvre. » Les écorces pures étaient les pinasses et les

biambonnées ; les écorces mêlées de soie, les guingans, nillas, cherquermolles, fottalongées. Les herbes étaient les étoffes fabriquées avec des herbes, réduites en filasse, qui donnaient un

fil doux et lustré ; les Européens les achetaient par curiosité, ces étoffes se coupant aisément dans les plis ; il y avait des herbes filées, des taffetas d'herbe, des herbes lâches,

mêlées avec le coton.

Savary donne quelque quarante ou cinquante noms « chinois ou indiens » des tissus orientaux. Discerner ceux qui paraissent avoir été empruntés à la langue chinoise ne servirait à rien.

La confusion des étoffes chinoises et indiennes était inévitable. Dans l'Inde on fabriquait des étoffes semblables à celles de la Chine. Les étoffes chinoises, très répandues en Asie, passaient

aux Européens par l'intermédiaire de l'Inde. Les commis des compagnies eux-mêmes, les achetant de la main des Indous, confondaient leurs noms et leur origine dans les factures qu'ils dressaient.

Le plus simple c'était de désigner les étoffes chinoises par les noms des étoffes européennes, avec lesquelles elles avaient quelque ressemblance ; on fabriquait à la Chine des étoffes,

connues dans le commerce sous le nom de « taffetas d'Angleterre et de Hollande », des « gros de Tours », etc. Une partie des étoffes qui venaient de la Chine étaient

dissimulées par l'épithète « des Indes (comme « damas des Indes », « satin des Indes », d'origine chinoise) ou bien par quelque nom indou. D'ailleurs, d'après les notions

géographiques du temps, la Chine faisait partie des Indes orientales : on distinguait l'Inde au deçà et l'Inde au delà du Gange ; la Chine et le Siam étaient situés dans cette

dernière.

On fabriquait en Chine toutes sortes d'étoffes de soie pure, ou mêlées d'or et d'argent, unies, à fleurs, rayées, à carreaux, des brocards, des velours, des satins, des damas, des taffetas, des

serges, des toiles peintes et autres, inconnus aux Européens. La province de Nanking était renommée pour ses soieries. Les meilleures étoffes, cependant, comme les plus belles porcelaines, ne

sortaient pas de la Chine. Les étoffes d'exportation étaient fabriquées pour la plupart dans la province de Canton.

Voici la description, d'après Savary, de quelques étoffes fabriquées en Chine.

Cangue, toile de coton, « dont les Chinois font leur premier habillement qui est proprement la chemise chinoise ». Il y avait deux sortes de cangues, de Fokien et de

Nanking.

Cha, étoffe de soie très simple, très légère dont les Chinois s'habillent en été ; elle approche du taffetas, « lorsqu'elle est moins serrée et moins lustrée, mais aussi

beaucoup plus moelleuse », il y en avait d'unies et d'autres à fleurs, « dont les fleurs sont percées à jour et vidées, comme les dentelles d'Angleterre et quelquefois en si grande

quantité qu'on ne voit pas le corps de l'étoffe. » Cette étoffe était peu connue en Europe.

Crêpon de la Chine, étoffe de soie blanche ou blanche rayée de bleu ; cette dernière espèce de crêpons s'appelait souches ou soucies ; les crêpons de la Chine étaient plus

estimés que ceux de l'Inde, dont il ne se faisait qu'un médiocre débit.

Damas de la Chine, noir, ponceau, rouge, blanc.

Dorures fausses, étoffes de la Chine « d'une fabrique extrêmement ingénieuse et tout à fait inconnue en Europe ». C'étaient des satins à fleurs d'or ou d'argent, composées

« de petits morceaux de papier doré ou argenté coupé en filets longs et étroits, qui ont tant d'éclat que l'or de Lyon ou de Milan qu'on emploie dans les étoffes de France, n'en a pas

davantage ». « Cette fabrique, observe Savary, est plus curieuse qu'utile, la pluie ou l'humidité les gâtent, en les amolissant et un usage assez court les use et les perd

absolument. »

« J'ai vu une étoffe, raconte Charpentier-Cossigny (Voyage à Canton, 1799, p. 549), qui mérite quelque attention par son bas prix et par son brillant ;

elle est de soie ou de filosèle, brochée avec des lanières très fines de papier doré, qui représentent toutes sortes de dessins et qui ont l'éclat des lames d'or, surtout à la lumière. Elle imite

nos plus riches tissus de Lyon et a plus de durée qu'on ne croirait. »

Dorures fines, riches étoffes d'or et d'argent, appelées ainsi par opposition aux fausses Dorures de Nanking — satin de la Chine à fleurs d'or, les meilleures étaient fabriquées à

Nanking.

Gazes, de toutes couleurs, unies, à fleurs or et argent sur un fond de soie, simples et gaufrées.

Gorao, étoffes de soie de couleur, cramoisi et ponceau.

Kinsu, toile, fort estimée à la Chine, fabriquée de la filasse de la plante kinsu. On lui attribuait la qualité de tenir la chair fraîche en été et la vertu de guérir la galle. Elle ne

se fabriquait que dans la province de Xansi, près de la ville de Kingiang. Inconnue en Europe.

Kien-tcheou, étoffe de soie, fort estimée à la Chine, fabriquée de la soie des vers sauvages ramassés dans les bois, particulièrement dans ceux de la province de Canton. « Cette

soie est de couleur grise, sans aucun lustre, ce qui fait que ces étoffes qui en sont fabriquées ont l'air d'une toile rousse ou d'un droguet un peu grossier. Elles sont cependant d'un grand prix

et se vendent plus cher que les plus beaux satins », peu connue en Europe.

Mohere, mouaire ou moire de la Chine — espèce de gros coton de peu de valeur.

Nunna, toile blanche.

Pansi, sorte d'étoffe de soie, fabriquée en Chine.

Peling ou pelain ou pelang, étoffe de soie blanche ou de couleur. « Parmi le grand nombre d'étoffes qui se fabriquent à la Chine, la plupart de celles que les

Hollandais apportent en Europe sont des pelings, parce qu'ils font plus de débit et qu'ils y trouvent un plus grand profit. »

Satins de la Chine, (nommés aussi « satins des Indes, parce qu'ils passent par la main des Indiens de qui les commis de la Compagnie les reçoivent et les achètent ») —

« étoffes de soie, assez semblables aux satins d'Europe, il y en a de plains, soit blancs, soit d'autres couleurs, il y en a aussi à fleurs d'or ou de soie, à carreaux, damassés, rayés,

brochés. » Les satins de la Chine étaient estimés particulièrement, parce qu'ils se lavaient et se repassaient aisément sans perdre leur lustre. Satin linée, étoffe de soie, plissée d'une

manière singulière : « les unes sont plissées de la forme des livres qu'on appelle gros in-octavo, les autres de celle des in-quarto ».

Saya, étoffe de soie qui se fabrique en Chine.

Serge de soie, étoffe croisée, toute de soie, de diverses couleurs. L'Amphitrite en avait apporté dans ses deux retours (en 1700 et en 1703).

Taffetas, de toutes couleurs et de toutes sortes, larges et étroits, unis, rayés, à fleurs de soie et d'or. Taffetas, dits d'Angleterre, taffetas, dits de Hollande, taffetas, dits gros

de Tours. les petits taffetas de Canton, connus sous le nom de soies tout simplement.

Satins et taffetas peints, connus en Europe sous le nom étrange de furies ; « les premiers qui furent apportés en Europe avaient des dessins si extraordinaires et jetés pour

ainsi dire sur l'étoffe avec si peu d'ordre et de proportion qu'on eût pu croire que c'était l'ouvrage de quelque furie ».

Touanse ou twanje, espèce de satin façonné, « approche de ce qu'on appelle en France furies d'étoffes », très estimé à la Chine, inconnu en Europe.

Il reste à dire quelques mots sur le type de Chinois conventionnel qui se forme au courant du XVIIe siècle. On connaissait les Chinois par les

estampes ; une multitude de petits êtres bizarres animaient les porcelaines, les laques, les étoffes peintes et brodées de Chine. Souvent, indiquées sommairement, ces figurines étaient déjà

une abstraction ; s'il y avait des détails, l'œil ne saisissait que ce qui était le plus saillant, le plus excentrique — une coiffure étrange, le chapeau à bords découpés et relevés d'une façon

peu ordinaire ou le bonnet conique des Mongoles, la pose inaccoutumée de pagode accroupie, quelques accessoires indispensables — un parasol ou un éventail en feuille de palmier. Il est à noter

que les Chinois de la fin du XVIIe siècle n'ont pas de tresse, ayant été obligés à l'avènement de la dynastie tartare (1644) de se raser les cheveux.

Les Chinois de mascarade étaient conçus dans le genre amusant d'Arlequin. « Le Chinois dansant à l'opéra du carnaval de Venise » (1699), à la longue moustache pendante, coiffé d'un grand bonnet

se terminant par un panache de plumes, est vêtu d'une veste ornée comme l'habit de l'Arlequin de carreaux et de festons rapportés. « L'habit de Mandarin », autre costume de fantaisie,

est du même genre bouffon : le personnage à la longue barbe, qui représente probablement un sage de la Chine, porte un ample vêtement avec une espèce de pèlerine, composée de mille pièces et un

énorme chapeau surmonté d'une demi-lune avec des grelots au bord.

La mode des choses orientales, l'engouement pour les turqueries et les chinoiseries a doté l'arabesque d'éléments nouveaux. En parlant des arabesques de Bérain, M. Molinier a remarqué qu'elles «

se sont maintes fois départies de ce sérieux, de ce pompeux, de cet art grandiose qu'évoque trop en notre esprit le terme de style Louis XIV ». À côté des singes folâtres qui s'ébattent gaiement

dans ses grotesques, Bérain y introduit toute une ethnographie exotique de mascarade, associant volontiers aux sylphides et chimères classiques les Africains et les Indiens coiffés de plumage

flottant, tenant des parasols ou des oiseaux. Ce sont des personnages de théâtre, car les thermes des arabesques se laissent rapprocher des costumes d'Indiens, dessinés par le même peintre pour

le ballet Le Triomphe de l'Amour. Bérain était l'organisateur des fêtes. « On ne faisait rien, à dit Mariette, en quelque genre que ce fût, sans que ce soit dans sa manière ou qu'il en eût

donné les dessins. » C'était lui qui avait arrangé en 1700 la fameuse collection à la chinoise, pendant laquelle un grand magot de Chine trônait en haut d'un buffet à cinq étages et les douze

officiers, vêtus en pagodes saluèrent la duchesse de Bourgogne en remuant la tête. Dans les arabesques de Bérain on trouve des compositions analogues. Dans l'arabesque qui se trouve au folio 55

du Recueil Ed. 65, on voit un personnage coiffé d'un bonnet conique, assis à l'orientale sur une espèce de trône élevé ; deux autres figures rendant hommage sont placées symétriquement plus bas,

sur les gradins. Au folio 83 qui donne les motifs d'ornementation des plafonds, on retrouve les mêmes pagodes dans les angles, sous des dais dentelés, tenant un oiseau dans chaque main. Au folio

98 la même figure aux oiseaux est placée sous un baldaquin, dont les bords sont relevés en tente, à la manière des toitures chinoises. À vrai dire, les Orientaux des arabesques de Bérain sont

infiniment moins amusants que les singes : tandis que les singes grimaçants et agiles ont mille tournures imprévues et comiques, les pagodes gardent leur posture grave et immobile.

Il y a certainement une ressemblance entre ces compositions de Bérain et la Divinité Chinoise de Watteau, motif de décoration murale, gravé par Huquier : une figure est assise à la pagode sur une espèce de trône ou de piédestal à quatre marches, devant lequel se prosternent les Chinois, coiffés de bonnets pointus. L'Empereur chinois, dans une autre composition de Watteau, se tient debout sous un palmier, devant son trône, recevant les hommages de ses sujets. Il porte un grand chapeau, orné d'une quantité de grelots, comme le mandarin

de mascarade dont nous avons parlé. Un dragon, symbole de la dignité impériale, se tord sur le soubassement de l'arabesque, la gueule béante, les

ailes recouvertes d'écaille, motif de décoration copié sur quelque porcelaine ou laque de Chine. Les figures chinoises dans ces compositions de Watteau ne sont plus de simples éléments

d'ornementation, comme dans l'arabesque de Bérain. Les scènes de l'adoration de la Divinité chinoise et de l'hommage rendu à l'empereur de Chine occupent le centre des panneaux décoratifs ; la

composition est moins symétrique, la distribution des figures plus libre ; les arbres, les arcades aériennes, les thermes (dont quelques-uns du type mongole), les grecques et autres éléments des

arabesques n'ont qu'une importance secondaire, formant un cadre au sujet principal. Les Chinois dans les arabesques de Watteau acquièrent quelque peu de vie, tout en gardant leur caractère

conventionnel.

La date des panneaux à sujets chinois, peints par Watteau au château de la Muette, ne se laisse pas préciser. Il est probable que Watteau les

exécuta après l'acquisition du château par la duchesse de Berry (1716). L'existence de ces peintures fut éphémère : D'Argenville visita la Muette en 1754 et ne les y trouva plus. Nous connaissons

ces compositions de Watteau, grâce au recueil de Julienne, qui contient trente planches de Diverses figures chinoises et tartares peintes par Watteau et gravées par Boucher, Jeaurat et Aubert.

Ces Chinois de Watteau ont inspiré plus d'une fois de la méfiance. M. Séailles y voit des « personnages chimériques qui ne sont là, comme les danseurs d'un ballet d'opéra, que pour surprendre et

égayer les yeux par l'inattendu, par le pittoresque de leurs gestes et de leurs costumes », M. de Fourcaud les traite de « Chinois de paravent ».

« Il n'est pas besoin de dire, écrit M. Mantz, que ces Chinois et ces Tartares de Watteau (il y a même parmi eux une femme de Laos)

sont d'une ethnographie quelque peu suspecte, Watteau ne pouvant pas en savoir bien long sur la Chine et les régions limitrophes. Nul doute que l'imagination n'ait joué un certain rôle dans les

peintures de la Muette. »

Cependant Edmond de Goncourt y cherchait une base plus réelle.

« Qu'on ne croit pas, écrivait dans le Catalogue raisonné de l'œuvre d'A. Watteau Edmond de Goncourt, que les chinoiseries de la

Muette furent des chinoiseries de pure fantaisie. Si Watteau à cette décoration ainsi qu'à toutes les choses qu'il touchait, a mis sa marque personnelle, son invention poétique, le maître, le

croira-t-on ? s'était préparé à ces représentations exotiques par de sérieuses études des objets et de l'humanité chinoise. Un curieux renseignement à cet égard nous est donné par l'Albertina de

Vienne. C'est un grand dessin, une grande étude à la pierre noire d'un Chinois étudié dans son type, dans le rendu presque photographique de ses vêtements, de ses souliers caractéristiques, enfin

toute la particularité d'un modèle du Céleste Empire, dont le nom même a été conservé par le crayon de Watteau, sur un morceau de pierre à gauche : F. Sao. »

Ce portrait réaliste est tellement supérieur, comme rendu du type mongole, aux chinoiseries de la Muette que, d'après notre avis,

on ne saurait le considérer comme une étude préparatoire à cette décoration.

Qu'y a-t-il donc de chinois dans les peintures de la Muette ? Quelques figures caractéristiques, des rochers et des arbres, traités à la chinoise, certains accessoires et les noms des

personnages. Les petits Chinois au visage rond, aux cheveux rasés sont très typiques — le petit garçon, accoudé sur une table dans le panneau « Habillement des habitants de Soutchovene », un

autre aux yeux obliques qui se tient debout devant une femme agenouillée, regardant par terre quelque plante ou insecte (« Femme chinoise de Koueï-tcheou »), le petit gamin dansant dans «

Habillement des habitants de la province de Hou-Kouan » — ce sont les sujets familiers des laques et des porcelaines chinoises.

Les Tartares et les Chinois de Watteau se promènent dans les jardins à la française, ornés de vases classiques ; les sapins se dessinent à l'horizon, les maisons et les palais à l'orientale, aux toitures relevées au bord, en forme de tente, sont de pure invention. Cependant, les rochers ajourés, aux contours tourmentés et bizarres qui se voient dans le fond du panneau « Lao-gin ou vieillard chinois » et qui forment l'éminence sur laquelle trônent les déesses Ki-mâo-sâo et Tchv-Chvo, évoquent la manière des artistes de l'Extrême-Orient, de même que les palmiers, les grandes fleurs blanches et les plantes grimpantes dans les panneaux, où figurent les habitants de Hou-Kouang et de Se-tch'ouan. Les personnages de Watteau sont munis d'accessoires, convenables à leur dignité et à leur origine — le bonze tartare porte le balai symbolique, les dames s'abritent sous des parasols, le « Viosseu ou musicien chinois » touche les cordes d'un instrument à cordes, espèce de viole, de forme lourde et étrange, dessiné avec le plus grand soin, la charmante déesse a saisi l'éventail et le plumeau que les prêtresses inclinent d'ordinaire devant les idoles en signe de révérence. Il est à noter que ce qu'on pourrait appeler élément chinois de ces peintures de Watteau se révèle davantage dans la série, gravée par Aubert, que dans les autres copies, exécutées par Boucher et Jeaurat. Est-ce un pur hasard, ou bien Aubert aurait-il rendu avec plus de fidélité l'aspect des originaux ?

« Il est curieux, écrit Mantz, de saisir un élément de vérité dans des figures qui, en raison de l'ignorance du temps, où la sinologie était

rare, semblent plutôt inspirées, sinon par un pur caprice, du moins par la vue de quelques magots ou empruntées à un meuble de laque ou à des potiches de porcelaine. »

Certainement, Watteau aurait pu emprunter quelques détails aux objets d'art de l'Extrême-Orient, dont la France était inondée à

cette époque. Cependant, nous croyons qu'il avait une source d'inspiration plus directe pour ses thèmes chinois. Un recueil de dessins aurait été mis à la disposition du grand peintre qui les

traita avec liberté, donnant carrière à son imagination, et ne faisant point scrupule de s'éloigner de l'original. Contrairement à M. Josz qui suppose que Watteau s'est donné un mal évident pour

enchinoiser les arbres, les accessoires et les costumes, nous croyons que le maître s'est plutôt amusé à cette œuvre, peu soucieux du caractère local, et négligeant les dessins qui lui devaient

servir de modèle et qui auraient, d'ailleurs, pu être de raclure très médiocre. Le fait que tous les panneaux sont signés avec grande exactitude de noms chinois nous a suggéré l'idée que Watteau

s'était servi de quelque source graphique, car on ne trouve d'indication de cet ordre ni sur les porcelaines, ni sur les laques de Chine. Les mots étranges, déformés en français, produisent au

premier abord l'impression de quelque « barangouin chinois » comme on disait au XVIIe siècle. Cependant ils se laissent traduire et l'on y découvre des notions géographiques tout à fait précises

et même le nom d'un personnage historique qui jouissait d'une grande renommée en Chine au temps de Watteau.

...Après Watteau, Boucher, Peyrotte, Huet et tant d'autres, peindront des figures chinoises. Boucher fera le dessin des tapisseries chinoises pour la manufacture de Beauvais, Christophe Huet

exécutera les fameuses chinoiseries de Chantilly, qui furent pendant longtemps attribuées à Watteau. Huquier, Fraisse, Bellay, Peyrotte, Pillement composeront des recueils d'ornements chinois,

personnages, oiseaux, fleurs, trophées, à l'usage des fabricants de meubles et d'étoffes. Dans les arabesques, au fond des cartouches du style rocaille, apparaissent, à côté des bergeries, les

scènes et les paysages chinois, traités dans le même genre charmant d'idylles exotiques.

*

Lire aussi :

- Paul Pelliot : Le premier voyage de l'Amphitrite en Chine.

- Joachim Bouvet : L'état présent de la Chine en figures.

- La Chine des ornemanistes.

Albums de reproductions sur le site images d'art :

* Domaine public : aucune notice ne donne sur internet les dates de naissance et de décès d'Hélène Belevitch-Stankevitch. D'autre part, l'auteur semble n'avoir rien publié après sa présente thèse de 1910. - Sans être certain, son décès avant le 1er janvier 1950 peut donc être plausible. Quoi qu'il en soit, la présente page sera supprimée si un ayant-droit à la publication de Mlle Belevitch-Stankevitch le demande.