Victor MEIGNAN (1846-)

DE PARIS A PÉKIN PAR TERRE

Plon, Paris, 1877, pages 264-396 de 396 pages.

Nous laissons le voyageur traverser en traîneau la Sibérie et le retrouvons au poste-frontière chinois.

- "Je me décidai en l'année 1873 à passer mon hiver en Sibérie, et à gagner Pékin par la Mongolie et le désert de Gobi au printemps de l'année suivante."

Extraits : Ourga et le Koutoukta - La traversée du désert - Palanquin - Intelligence et

habileté

Feuilleter

Télécharger

Les rues [d'Ourga] sont bordées de deux rangées de troncs d'arbre, plantés verticalement et

fortement liés ensemble. Des portes, aussi en troncs d'arbres, sont ménagées dans ce double alignement, et donnent accès dans des cours où se dressent des tentes absolument semblables à celles

que j'ai décrites précédemment. Le Mongol est essentiellement nomade, et même en ville ne se plairait pas dans une autre habitation. Le gouverneur mongol, le grand lama, les plus hauts

dignitaires habitent aussi à Ourga sous la tente. La lamaserie, le palais du Koutoukta et la prison dominent seuls cette ville bizarre ; mais comme ces trois constructions stables sont faites

aussi de bûches superposées, elles rompent peu l'aspect monotone.

La lamaserie renferme d'assez grandes richesses. Le dieu principal, placé au milieu, est

fondu en cuivre et a soixante pieds de haut. Autour de lui sont placés beaucoup d'autres personnages en cuivre. De petites niches sont ménagées dans les murs, et renferment chacune un petit dieu

aussi en cuivre. J'en ai compté douze cents. Des drapeaux et des banderoles en étoffes de prix et brochées d'or tapissent cette église, et empêchent d'en embrasser d'un coup d'œil l'effet

général. À la droite du dieu principal se trouve l'estrade où prend place le Koutoukta pendant les cérémonies.

Ce Koutoukta est le dieu préféré des Mongols. C'est un enfant que le grand lama d'Ourga va chercher en pompe au Thibet, où il est désigné sans doute par les lamas du pays. L'enfant vit retiré

dans le fond de cette maison, que l'on décore ici du nom pompeux de palais. Par une fatalité bizarre, mais toujours renouvelée, ce dieu vivant ne dépasse jamais l'âge de dix-huit à vingt ans. La

cause de ce destin impitoyable pourrait se trouver, je pense, dans les appréhensions du gouvernement de Pékin, jaloux de l'influence nuisible à ses intérêts que le Koutoukta pourrait exercer, à

partir de cet âge, sur la population mongole. Quant à la prison, elle est formée de deux enceintes hautes de quatre mètres environ, aussi en troncs d'arbres.

Nous entrâmes enfin dans le grand désert de Gobi que nous mîmes dix-huit jours à

traverser.

Nous ne nous arrêtâmes que bien peu, et je me demande vraiment comment les chameaux, animaux flasques et délicats à certains points de vue, peuvent supporter une aussi grande fatigue. Vers onze

heures du matin nous dressions les tentes. Les chameaux broutaient alors pendant deux heures environ une herbe rare. Nous repartions, et la caravane ne s'arrêtait plus qu'à onze heures du

soir.

La halte de la nuit, pendant laquelle les chameaux dormaient, durait à peine une heure, et nous cheminions de nouveau sans discontinuer jusqu'à onze heures du matin.

Le centre du désert de Gobi ressemble au Sahara. C'est une mer de sable sur l'étendue de laquelle le regard n'est distrait par rien. Quand plus tard nous y arrivâmes et pendant les quatre jours

que nous employâmes à traverser cette partie tout à fait privée de végétation, les chameaux accomplirent leur travail ordinaire sans prendre la moindre nourriture. Le dernier jour seulement

plusieurs s'arrêtèrent et se couchèrent comme pour nous faire comprendre leur extrême fatigue. Quelques coups de bâton les remirent bientôt sur pied, et, en somme, pas un seul ne périt. Le cheval

que notre guide avait acheté à Kiachta, et pour qui cependant les chameaux portaient du foin et de l'avoine, mourut au bout de huit jours. Un second acheté à des Mongols que nous rencontrâmes par

hasard sur notre route eut le même sort. Ainsi s'affirmait sous nos yeux la supériorité du chameau sur le cheval, là où il s'agit de supporter des fatigues prolongées.

Le chef mongol de notre caravane avait une connaissance approfondie du désert. Dans la journée il se guidait ordinairement sur les traces encore visibles de caravanes : squelettes de chevaux, de

chameaux ou même de bœufs que nous rencontrions fréquemment. La nuit, il se servait d'une étoile comme d'un phare naturel et marchait dans la direction de l'astre sans même regarder à terre,

comme les mages de l'Évangile. Plusieurs fois cependant le ciel fut voilé par des nuages et le sol ne présenta aucun indice de précédent passage. Pareille situation ne l'embarrassait pas : il

dirigeait notre caravane vers Kalkann aussi sûrement qu'un marin pointe son vaisseau vers le port qu'il désire atteindre.

...À partir de ce jour le temps devint non seulement beau, mais chaud. Nos journées se succédaient assez pareilles il est vrai, mais non sans charme et sans gaieté. Nous sortions de nos voitures

au moment de la halte du matin. Comme pendant la première moitié de notre voyage nous ne manquâmes jamais d'eau, au moins pour boire, la discussion s'engageait chaque jour entre mes compagnons,

pendant qu'on dressait les tentes, sur la préparation du thé. Sera-ce du thé de brique ou du thé fin ? Y mêlerons-nous du lait de mouton, du vin ou du citron ? Le préparerons-nous tout à fait à

la mongole, c'est-à-dire avec du beurre, de la farine et du sel ? Beaucoup d'autres propositions, qu'il serait trop long d'énumérer ici, étaient faites par M. Marine, M. Kousnietzof et même par

Pablo, qui ne dédaignait pas d'émettre son avis. Quand chacun était repu, les tentes étaient pliées, les chameaux reprenaient leur marche, et, plaçant notre fusil sur l'épaule, nous nous

écartions de la caravane jusqu'à cinq ou six heures du soir, après quoi nous remontions en voiture. L'un chassait les volatiles : M. Kousnietzof ne se couchait jamais sans avoir abattu un canard

ou bien une perdrix d'une espèce assez répandue en Mongolie, mais encore peu connue en Europe, aux pattes ongulées et couvertes de poils assez semblables à ceux des rats.

Peu de temps après nous entrâmes dans la grande plaine de sable dont j'ai parlé, qui forme le milieu du désert de Gobi. Le premier jour se passa bien. Une certaine tristesse régna, il est vrai,

parmi nous, mais nous n'y prîmes pas garde. Le second jour fut déjà plus difficile. M. Kousnietzof trouva qu'on avait mis dans le thé quelques grains de sel de trop ; M. Marine eut préféré qu'on

n'en mît pas du tout. Chacun chercha raison de se plaindre.

Le troisième jour fut plus difficile encore. Wassili Mikaëlowitch ne parut même pas sous la tente pendant la halte du matin. Sous prétexte de continuer la lecture d'un livre qui l'intéressait

fort, il déjeuna dans sa voiture. Une farce comme celle de l'hermine eut été alors fort mal accueillie. Et pourtant j'affirme qu'on ne saurait trouver des caractères aussi agréables que ceux de

mes compagnons de voyage. Nous n'étions nullement fâchés les uns contre les autres, mais nous ressentions l'influence de la nature vide qui nous entourait.

Dans les immenses solitudes de Sibérie il y a des forêts qui reposent le regard ; en pleine mer les flots représentent en quelque sorte la vie par leurs mouvements, par leur apparence calme ou

furieuse, tandis qu'au milieu du désert on ne trouve que solitude et immobilité. Autour de la mort seulement règnent ces deux grandes choses d'une façon plus absolue encore ; rien ne ressemble à

un tombeau comme le désert. Malgré soi, on s'y trouve envahi par des idées sérieuses et graves. Nous ne parlions que fort peu ; nous marchions loin les uns des autres.

Nous réfléchissions beaucoup, en ramassant à terre, comme passe-temps, les pierres rares qui sont dans cette partie du Gobi : on y trouve de grosses agates et d'autres minerais dont j'ignore le

nom, qui, malgré leur transparence, ont une teinte jaune rouge ou verte. Le sol en est jonché. On dirait une gigantesque mosaïque.

Un matin le chef mongol déclara que notre provision d'eau était épuisée :

— J'avais compté, nous dit-il, la renouveler dans un étang qui existe d'ordinaire ici ; vous pouvez en voir la place, mais il est entièrement desséché.

Cette nouvelle, bien que triste, faisant diversion à la monotonie de notre existence, ramena la gaieté parmi nous. M. Schévélof seulement et moi avions pensé à emporter du vin, mais notre

provision n'était pas abondante. Nous ne fîmes du thé ce jour-là ni au sel, ni au sucre, ni à la farine. Les boîtes de conserves furent largement entamées, et en élevant nos verres remplis d'une

liqueur devenue bien précieuse, nous portâmes ce toast certainement inconnu en France : À l'espérance de boire de l'eau !

M. Kousnietzof, qui, en véritable Sibérien, eût préféré un demi-verre de thé à une bouteille du vin le plus délicat, accepta cette privation plus difficilement que mes autres compagnons. Il ne

cessa pendant toute cette journée d'inspecter l'horizon à l'aide de sa lorgnette. La nuit venue, il continua ses investigations, et tout à coup fit arrêter la caravane en nous montrant à

l'horizon une surface blanchâtre.

— Wada, Wada ! s'écria-t-il ; de l'eau, de l'eau !

Dans notre enthousiasme, nous sortîmes tous de nos voitures, et, emmenant les chameaux qui portaient les tonneaux, nous nous dirigeâmes du côté indiqué. M. Kousnietzof courait, M. Marine dansait,

Pablo chantait, moi je suivais et M. Schévélof doutait. Ce dernier était décidément digne d'être le chef de notre caravane. Cette teinte blanche provenait d'une couche de sel qui recouvrait la

terre sur une grande étendue. Un peu décontenancés, nous rejoignîmes nos voitures. Cette même nuit nous fûmes témoins d'un mirage lunaire. Ce phénomène assez rare, paraît-il, est un des plus

gracieux que puisse présenter la nature. Le paysage que nous considérâmes était certainement fantôme, car il était trop différent de tous ceux que nous pouvions en réalité rencontrer dans ce pays

; et certainement, si je ne l'eusse vu moi-même, j'aurais cru à un rêve d'imagination trop riche de la part de mes compagnons. Non seulement nous eûmes devant les yeux une pièce d'eau reflétant

sur sa surface les rayons de la lune, mais encore nous vîmes distinctement alentour la silhouette de plusieurs grands arbres et même de quelques échassiers. Wassili Mikaëlowitch, qui à

Verkui-Oudinsk n'avait jamais entendu parler même de l'existence du mirage, allait s'élancer dans la direction de ce petit lac, quand les Mongols l'arrêtèrent en éclatant de rire. Il est probable

que ce phénomène n'est pas rare dans le désert de Gobi, puisque les indigènes qui nous accompagnaient ne parurent nullement étonnés d'une aussi belle vision.

Deux jours après seulement nous rencontrâmes une petite mare d'eau sale, croupie et entourée de squelettes de toutes sortes d'animaux qui étaient venus se désaltérer là avant de mourir. Cette

eau, dans laquelle je ne me laverais pas à présent, fut accueillie par nous comme un trésor. Les chameaux, qui n'avaient pas bu depuis fort longtemps, et qui étaient restés peu auparavant

plusieurs jours sans manger, avaient besoin d'un ample repos. Nous fîmes donc une longue halte. Après le festin, M. Kousnietzof consentit à pincer de la guitare, et notre caravane prit de nouveau

un air de fête. Nous étions bien encore dans la plus complète solitude, mais nous sentions que la portion difficile était franchie, et que l'heureuse issue du voyage était assurée.

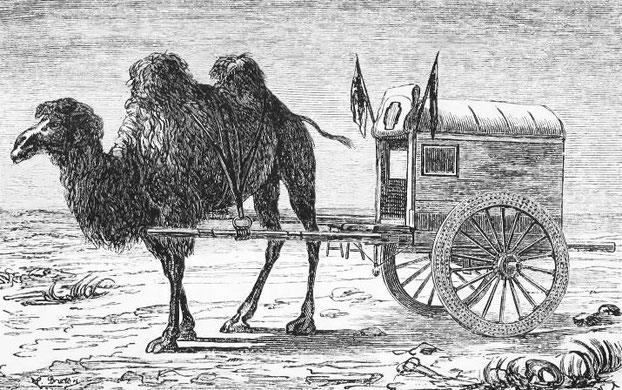

Le 3 mai au matin, nous nous fîmes amener cinq palanquins. Ce sont des espèces de litières

sans roues, munies de deux brancards à l'avant et de deux brancards à l'arrière, qui reposent sur des mulets. Le mulet de derrière ne s'attèle pas sans de grandes difficultés. Il répugne sans

doute à ces animaux d'entrer entre deux brancards la tête la première. Généralement il faut leur bander les yeux pendant l'opération.

Le palanquin est le mode de locomotion le plus désagréable que j'aie jamais eu à employer.

D'abord il faut avoir soin de rester strictement dans le milieu, si l'on veut ne pas altérer l'équilibre du harnachement.

En second lieu les mulets ne se préoccupent nullement de marcher d'ensemble. Il en résulte des soubresauts, des cahotements, des mouvements précipités dans tous les sens, qui fatiguent et

écœurent. Le palanquin indispose plus que la mer.

...Nous rencontrons une seconde muraille, construite en pierre comme la première, mais mieux conservée ; nous voyageons quelque temps sur cette muraille, et nos mulets, en s'approchant du bord,

nous font souvent frémir. C'est surtout le mulet de derrière qui inquiète le novice voyageur. Cet animal, obligé de suivre aveuglément l'impulsion de son collègue de devant, mais ne pouvant,

comme celui-ci, mesurer les difficultés de la route, n'apercevant le terrain qu'au moment d'y poser le pied, pourrait facilement faire un faux pas et tout entraîner dans l'abîme. Dans plusieurs

endroits, la grande muraille sur le haut de laquelle nous voyagions ce soir-là, formait des coudes à angles droits. Or, comme nos mulets avaient la détestable habitude, ainsi que ceux des Alpes,

de suivre toujours le bord du précipice, il s'ensuivait qu'à ces brusques tournants ils eussent dû à un certain moment marcher dans deux directions perpendiculaires l'une à l'autre.

Comme la chose est impossible à cause de la rigidité du palanquin, une lutte s'engageait entre les deux animaux, et à la pointe extrême de l'angle droit le pauvre voyageur se trouvait toujours

suspendu au-dessus du gouffre.

...

Au moment de repartir, nous vîmes entrer dans la cour de l'auberge un palanquin porté par des hommes. Il contenait donc quelque personnage aristocratique, car en Chine on ne peut se permettre tel

ou tel moyen de locomotion que suivant la dignité dont on est honoré, ou le rang que l'on occupe dans la hiérarchie. — Le cheval et le palanquin à mulets sont permis à tout le monde ; la voiture

et surtout celle dont l'essieu est très éloigné des brancards, de même que le palanquin à hommes, sont réservés à l'aristocratie.

L'intelligence et l'habileté des Chinois peuvent se constater partout, ils savent en faire

partout l'application. Tout le monde a pu lire, dans le Journal officiel, des articles qui ont paru dernièrement sur la ponte intensive et artificielle des œufs. Ils ont aussi notablement

perfectionné la voilure. Je ne connais pas tous les systèmes employés chez nous, mais en citant la voile latine qui porte le nom de notre race, je cite, je pense, l'une des inventions d'Europe.

Mais cette voile latine, en se gonflant démesurément sous l'action du vent, ne profite pas de toute la force que ce moteur pourrait lui imprimer. De plus, dans les rafales, la manœuvre consiste à

desserrer la corde qui la retient par le bas. La toile, flottant alors au haut du mât, imprime au bateau un ballant qui peut être fort dangereux. Cette voilure est donc imparfaite. La voile

chinoise au contraire est maintenue par une série de barres parallèles, et oppose ainsi constamment une surface plane à l'impulsion du vent. Puis, à l'aide d'une poulie placée au haut du mât,

elle s'abaisse indéfiniment. De cette manière, par les plus forts coups de vent, le Chinois peut avoir encore une voile tendue, mais n'offrant plus que peu de prise au-dessus du pont, et ne

présentant par conséquent aucun danger pour la sûreté du bateau. — Je pourrais citer beaucoup d'exemples de cet esprit ingénieux et pratique. En parcourant la Chine, j'ai conçu la plus haute

opinion de l'intelligence, de l'habileté et de la persévérance des Chinois. Il ne manque à ce peuple qu'une chose : un gouvernement qui lui laisse savoir qu'il existe au monde d'autres nations

que la Chine, et que ces nations ont aussi une civilisation à laquelle il serait bon, utile, et surtout lucratif, d'emprunter certaines inventions et certaines institutions. Mais le jour viendra,

et peut-être n'est-il pas loin, où les Chinois émigreront en Europe comme ils émigrent déjà au Japon, en Californie et au Pérou ; ils formeront à Marseille, à Paris, à Londres des quartiers plus

importants que nos comptoirs de Schang-haï, de Macao et de Saïgon, et notre commerce avec ce peuple prendra un essor inconnu jusqu'ici.

...Le gouvernement chinois ne permet à son peuple ni télégraphe, ni chemin de fer, ni rien de ce qui est européen ; mais le jour où le Chinois, par une révolution bien désirable, aura obtenu ces

concessions de son gouvernement, non seulement il appliquera nos inventions intelligemment, mais il les perfectionnera, et nous serons peut-être étonnés, un beau jour, de recevoir de la Chine les

moyens de réunir une vitesse excessive et une parfaite sécurité. Imposer aux Chinois un nouveau gouvernement ou imposer au gouvernement existant de nouvelles constitutions, voilà ce dont notre

expédition dernière eût dû s'occuper, au lieu de détruire le palais d'Été, dont il me répugne de faire la description.