Laurence Binyon (1869-1943)

INTRODUCTION À LA PEINTURE DE LA CHINE ET DU JAPON

Traduit de l’anglais par Henri d’Ardenne de Tizac (1877-1932)

Première édition : Bulletin de l’amicale franco-chinoise, 1912.

- "Pour la plupart d’entre nous, l’art de la Chine et du Japon, quelle que soit la force de son attrait et de son pouvoir sur notre sensibilité, apparaît étrange, ou contient du moins une grande part d’étrangeté. En face d’une vieille peinture ou d’une antique statue d’Extrême Orient, nous pouvons nous sentir charmés par la ligne et la couleur, par des formes expressives et un travail exquis ; mais, derrière toutes ces apparences, quelque chose demeure caché que nous avons toujours le désir passionné de comprendre."

- "Qu’y avait il dans l’esprit des hommes qui créèrent ces chefs-d’œuvre ? Quels désirs, quelles aspirations cherchèrent ils à satisfaire ? Quelles conceptions de l’homme et de la nature s’efforcèrent ils d’exprimer ? Quelle idée se faisaient ils de l’art lui-même et de son rôle dans la vie ? Avaient ils formulé une théorie de l’art, et cette formule peut elle se comparer aux théories qui ont prévalu en Europe ? Quel était leur point de vue critique ? Ou bien encore, en quoi consistait l’objet principal de leur art, quel sens possédait il pour eux et comment se plaisaient ils à le traiter ?"

- "De telles questions se posent tout naturellement à notre esprit. Je vais tenter d’y répondre dans ce petit livre. Et comme notre but est d’amener le lecteur à pénétrer la pensée propre de l’Orient, je citerai, autant que possible, toutes les paroles et tous les écrits d’artistes et de critiques qui me paraîtront utiles à cet objet, et je m’efforcerai de dégager et de faire ressortir les idées principales qu’ils expriment ou qu’ils impliquent. Mais, de même qu’en cherchant à pénétrer le caractère essentiel de l’art européen, nous nous égarerions si nous ne gardions pas continuellement présentes à la mémoire les œuvres d’art elles mêmes, de même ferons nous de constantes allusions à la peinture et à la sculpture mêmes de la Chine et du Japon. Les intuitions les plus profondes d’un race résident dans son art ; aucun critique n’est capable de les exprimer entièrement, sous une forme adéquate, par le seul moyen du langage. Néanmoins, les pensées, les paroles, les théories d’hommes représentatifs sont utiles dans la mesure où elles prouvent que ce que l’on pourrait croire accidentel procède bien d’une intention consciente ; elles sont le témoignage d’un point de vue commun."

Extraits : I. Les six canons de la peinture chinoise - II. Le rythme - III. Rapports de l’homme et de la nature

IV. Paysages et fleurs - V. Le dragon

Feuilleter

Télécharger

Les illustrations de cette page sont extraites de : Laurence Binyon, Painting in the Far East... (1913)

Harunobu — le plus exquis de ces maîtres de la gravure en couleur qui nous ont retracé avec un charme si vif l’existence quotidienne du XVIIIe

siècle au Japon — Harunobu a laissé une estampe dans laquelle, selon sa coutume, il s’est plu à illustrer la pensée d’un antique poème, placée dans le milieu ordinaire de son époque. Aux

premières heures du jour, un garçon apporte à sa sœur une souris qu’il vient d’attraper et, tandis que la jeune fille examine l’animal, elle dit, dans les termes mêmes du vieux poème :

« Regarde, j’ai épousseté le contrevent en papier ; il est propre, sans un grain de poussière ; et qu’elle est parfaite, l’ombre du pin ! »

En effet, l’on aperçoit sur le contrevent l’ombre d’une branche de pin délicatement tracée par le soleil du matin.

Pour le moment, je ne m’attarderai pas à développer ce fait singulier qu’un dessinateur populaire, travaillant pour les artisans d’une capitale populeuse, ait choisi pour l’illustrer, dans cette

gravure comme dans bien d’autres, la stance d’une poésie classique ; je n’insisterai pas non plus sur le soin et l’élégance incomparables avec lesquels sont représentés cet intérieur et les deux

jeunes personnages. Je veux seulement faire ressortir l’idée cachée à la fois derrière le poème et derrière l’image. Le papier blanc que l’on époussette pour qu’il puisse recevoir dans toute sa

pureté l’image du pin, toute frémissante de vie, symbolise la nécessité d’effacer de l’esprit tous les préjugés accumulés afin qu’il puisse recevoir l’empreinte de la beauté dans toute sa

fraîcheur et dans toute sa force. Qui pourrait douter de l’effet salutaire d’une telle préparation ?

Car nous nous défendons contre les impressions, nous emprisonnons notre esprit dans un cercle d’habitudes, nous refusons net de voir par nos yeux, de nous fier à nos sens ; mais nous nous

conformons toujours à un idéal extérieur quelconque, qui peut non seulement ne posséder aucune valeur propre, mais qui, en outre, ne correspond nullement à notre intuition et à nos expériences

personnelles.

Dégager l’esprit de tout préjugé, de toute prévention, c’est là une condition essentielle pour comprendre la beauté dans son essence. Comme disait, avec regret, un vieil artiste chinois :

« Les gens regardent les tableaux avec leurs oreilles plus qu’avec leurs yeux. »

Ce ne sont pas seulement nos observations conscientes, mais encore nos impressions dominantes et favorites qui impliquent une théorie, si imparfaitement formulée soit elle. Il est donc important

que cette théorie sous entendue possède au moins quelque valeur et quelque utilité.

Il est probable, à mon avis, qu’une grande partie de ce qui nous apparaît comme peu satisfaisant dans les théories d’art en Europe provient de l’idée profondément enracinée que l’art est

forcément, de façon ou d’autre, une imitation de la nature, conséquence de l’instinct d’imitation de l’humanité. Telle est du moins l’opinion d’Aristote, et Aristote met expressément à part

l’architecture, parce que l’architecture n’est pas un art d’imitation.

On a prétendu qu’Aristote ne voulait pas dire que l’art imite les aspects, mais les opérations de la nature. L’artiste produit son œuvre comme l’arbre son fruit. Mais il existe, après tout, une

profonde différence entre les œuvres de la nature et les œuvres d’art. Les fleurs des forêts inconnues et qu’aucun œil n’a jamais admirées, les coquillages de forme délicate et de nuance rare,

ensevelis pour jamais dans les profondeurs de la mer — ces fleurs et ces coquillages remplissent leurs destinées sans avoir jamais charmé aucun être doué de sensibilité.

L’œuvre de l’art humain n’existe au contraire que pour les yeux et pour l’esprit de l’homme. La statue, le poème, le tableau, formes sans vie et sans foyer, ne sont que néant jusqu’à l’heure où

ils s’animent dans la joie humaine. C’est dans l’humanité, et non en dehors d’elle, que nous devons chercher la signification de l’art.

La théorie d’après laquelle l’art serait supérieur à l’imitation et à la représentation des formes n’est plus en faveur dans l’esprit des idéologues ; mais aucune autre théorie n’a conquis

l’unanimité des suffrages et ne dirige l’opinion commune ; et l’autorité d’Aristote semble avoir laissé des tendances plus ou moins conscientes dans l’esprit de la plupart d’entre nous.

En associant l’idée de beauté à l’idée d’ordre, la pensée grecque nous a suggéré un point de départ plus fécond. Car l’art est essentiellement une conquête de la matière par l’esprit, selon la

formule de Bacon, l’art soumet les choses à l’esprit, en opposition à la science qui soumet l’esprit aux choses. Mais, avec cette idée de l’ordre seul pour nous guider, nous sommes tentés

d’imposer nos conceptions à la nature au point de vue de l’extérieur, de perdre notre souplesse et de tomber dans le formalisme.

Qu’est ce que les Chinois considéraient comme principes fondamentaux de l’art ?

Inutile, pour répondre, de recourir à des déductions, car ces principes ont été expressément formulés par un peintre qui fut aussi un critique, il y a quatorze cents ans. Les Six Canons établis

au VIe siècle par Sie Ho ont toujours été acceptés et reconnus depuis par la critique chinoise.

Voici les Six Canons ou règles de la peinture. Les termes du texte chinois original sont extrêmement concis et leur interprétation exacte a donné lieu à de nombreuses discussions ; mais sens

principal en est assez clair.

I. Vitalité rythmique ou rythme spirituel exprimé dans le mouvement de la vie.

II. Art d’exprimer les os ou structure anatomique au moyen du pinceau.

III. Le dessin des formes correspondant aux formes naturelles.

IV. Distribution appropriée de la couleur.

V. Composition et subordination, ou groupement d’après la hiérarchie des objets.

VI. Transmission des modèles classiques.

Le premier des Canons est le seul important ; car les autres s’occupent plutôt des moyens destinés à atteindre le but défini par le premier.

La « Vitalité rythmique », telle est la traduction du professeur Giles. Mais bien qu’elle soit concise et commode, elle ne semble pas contenir entièrement le sens de la phrase originale. M.

Okakura la rend ainsi : « Le mouvement vital de l’esprit par le rythme des choses ; on pourrait encore la traduire « La fusion du rythme de l’esprit avec le mouvement des choses vivantes. »

Tout au moins, le sens certain de cette phrase est il que l’artiste doit pénétrer au delà du simple aspect du monde afin de saisir le grand rythme cosmique de l’esprit qui met en mouvement le

cours de la vie, et en être possédé lui-même. Nous dirions en Europe qu’il doit saisir l’universel dans le particulier ; mais la divergence dans l’expression est très caractéristique.

Or, ces principes de l’art ne sont pas une simple théorie abstraite ; ils énoncent ce que l’on découvre réellement dans les chefs d’œuvre typiques de la Chine. C’est ainsi que nous trouvons dans

l’art chinois une grande force synthétique qui le différencie de l’art de la Perse et de l’art de l’Inde, et l’élève au dessus d’eux.

Les peintres chinois ne sont pas, comme les peintres persans, absorbés par le souci d’exprimer le plaisir sensuel qu’ils prennent aux merveilles et à la gloire du monde. Ils ne laissent pas non

plus, comme les artistes hindous, apparaître indirectement la signification spirituelle d’une peinture, par le choix du sujet, mais directement par ce qu’expriment les lignes et les formes. Le

grand effort de leur œuvre est de fondre les éléments spirituel et matériel.

Notons aussi que, dans leur conception de l’art, ils attachent à l’élément subjectif une beaucoup plus grande importance que nous.

« Le secret de l’art, dit un critique du XIIe siècle, réside dans l’artiste lui-même. »

Et il cite les paroles d’un écrivain plus ancien ; celui-ci était persuadé que, de même que le langage d’un homme témoigne indiscutablement de sa nature, de même, les traits de son pinceau dans

l’écriture ou dans la peinture révèlent sa personnalité et dénoncent soit l’indépendance et la noblesse de son âme, soit son étroitesse et sa bassesse d’esprit. Dans l’opinion des Chinois sur

l’art, la personnalité compte énormément ; et bien que, par la suite, cette opinion ait pu conduire à un manque de vigueur très caractéristique, alors que l’émotion était tout à elle seule et

qu’un idéalisme trop subtil avait fini par perdre contact avec la réalité, nous voyons d’après les Six Canons qui nous occupent, qu’un sens exact des formes et un accord profond avec la réalité

étaient alors indispensables, bien que subordonnés au but final du rythme et de la vie.

Mais qu’est ce que le rythme ? Personne ne semble le savoir avec précision, bien que, souvent, nous sachions reconnaître ce que nous sommes

incapables de définir.

Le rythme, au sens technique, se limite au son, qu’il s’agisse de la musique ou du langage ; mais nous nous rapprochons plutôt de sa signification essentielle quand nous parlons des mouvements

rythmiques du corps, dans les jeux ou dans la danse. Nous savons tous, par expérience, qu’afin de porter l’énergie du corps à son plus haut degré, nous devons chercher à découvrir une certaine

harmonie dans les mouvements ; et cette harmonie une fois découverte et atteinte, on se trouve posséder une force bien supérieure, par ses effets, à la vigueur brutale et à l’effort musculaire.

C’est à juste titre que nous nommons « rythme » cette harmonie dans les mouvements. Ce n’est pas une simple succession mécanique de mesures et d’intervalles. Or, en tout art, n’est ce pas

justement un principe de ce genre, découvert en nous mêmes, qui forme l’essence de ce mouvement qui nous pousse à créer ? C’est un rythme spirituel qui passe dans la matière et agit sur

elle.

J’ajouterai que l’art le plus typique et le plus ancien du monde semble être la danse ; non pas la danse de l’Europe moderne, mais la danse de la Grèce antique, de la Chine ou du Japon

antiques.

L’une des plus anciennes légendes japonaises nous conte comment la déesse du soleil, irritée, se retira dans une grotte et s’y cacha, si bien que la terre se trouva plongée dans les ténèbres et

que toute la création s’affligea. Les Immortels aussi étaient désolés et se désespéraient ; tout à coup une idée vint à l’un d’entre eux et, sur son invitation, la belle Ame no uzume reçut

mission d’aller danser et chanter dans l’ombre, devant l’ouverture close de la grotte ; et, comme elle dansait et chantait, l’âme courroucée de la déesse s’apaisa peu à peu ; elle oublia sa

colère, se pencha hors de la grotte pour regarder, et la danseuse céleste lui apparut dans le rayonnement de son sourire. Enfin, elle sortit de sa retraite et la lumière du soleil fut rendue au

monde.

La plus ancienne des danses religieuses du Japon commémore cette histoire et on la danse la nuit seulement.

Je suppose que dans tous les pays, parmi les peuples primitifs, la danse eut un caractère religieux ; comme si dans l’abandon et la passion du mouvement, dans l’intense et glorieuse réalisation

de la vie consciente pouvait se retrouver une étincelle de cette extase divine de la création d’où sortirent les « étoiles dansantes » et la « terre dédalienne ». Un texte hindou dit de Siva, le

Destructeur et le Préservateur, qu’il est le danseur qui, comme la chaleur latente dans le bois à brûler, répand sa force dans l’esprit et dans la matière et les fait danser à leur tour.

Dans la danse, ainsi comprise, se retrouve le germe de la musique, du drame et, dans un certain sens, de la sculpture et de la peinture aussi. Elle offre même avec l’architecture une analogie

essentielle. Car les murs, la voûte, les piliers d’une grande cathédrale ne sont pas, dans l’esprit de l’architecte, une simple masse de pierre, mais autant d’énergies coordonnées, chacune

d’elles exerçant sa force par rapport aux autres, comme font les membres tendus d’un corps que possède un singulier transport d’extase et de ravissement. Dans la danse, le corps devient une œuvre

d’art, une idée plastique, infiniment expressive de l’émotion et de la pensée ; et, dans tous les arts, la matière employée se confond avec l’idée, dans les limites toutefois où l’artiste atteint

son but.

La sculpture et la peinture ne sont pas, il est vrai, capables de mouvement proprement dit, mais elles suggèrent le mouvement. Chaque statue, chaque tableau est une série de rapports ordonnés,

dirigés, comme le corps est dirigé au cours de la danse par la volonté d’exprimer une idée unique. Une étude, représentant une composition abstraite des plus rudimentaires, montrera que la ligne

et la masse, loin de constituer des éléments distincts sont en réalité des énergies capables de réagir l’une sur l’autre ; et, si nous découvrons une manière de mettre ces énergies en relations

rythmiques, la composition s’anime aussitôt et notre imagination peut y pénétrer ; nos esprits aussi sont amenés en rapports rythmiques avec cette composition qui s’est enrichie de possibilité de

mouvements et de vie. Dans une mauvaise peinture, les éléments de forme, de masse, de couleur, sont dépouillés de leur énergie potentielle ; ils sont isolés parce qu’on ne les a point mis en

relations organiques ; ils ne travaillent pas d’accord et, en conséquence, aucun d’eux n’atteint même la dixième partie de son effet. C’est exactement ce qui se passe pour les mouvements

musculaires d’un mauvais joueur, au cours d’un sport quelconque, ou d’un mauvais danseur.

Le rythme est il trouvé, nous nous apercevons que nous sommes en contact avec la vie, non seulement avec notre propre vie, mais avec la vie du monde entier. C’est comme si nous obéissions à la

cadence qui fait mouvoir les astres.

Il existe un petit poème dû à Komachi, la plus célèbre poétesse du Japon, dont les vers expriment avec une amertume et une acuité particulières le sentiment de la glorieuse beauté et l’émotion

pathétique qui s’en dégage. Car Komachi survécut aux jours de son éclat, aux jours où les amants se pressaient autour d’elle ; elle devint vieille, et, errante par le monde, elle allait en

pèlerinage, sous la poussière et sous la pluie, aux sanctuaires qui jalonnent les routes.

« C’est parce que nous sommes en Paradis que toutes les choses de ce monde nous blessent ; quand nous sortons du Paradis, rien ne nous fait plus mal, car tout nous devient indifférent. »

Ce cri du cœur d’une belle femme est plein de ce sentiment profond que notre vie, telle que nous la vivons, est faite de mouvements en dehors de la nature, de rythmes brisés et indistincts, et

que nous portons pourtant dans nos cœurs la connaissance obscure de ce rythme parfait que pourrait incarner la vie.

L’art n’est point un accessoire de l’existence, ni une copie du réel : c’est un aperçu et une promesse de ce rythme parfait, de cette vie idéale. Quelle que puisse être l’essence du rythme, le

rythme est quelque chose d’étroitement lié à la vie, peut être même le secret de la vie et sa plus parfaite expression. Nous savons tous que si, prenant un vers d’un beau poème, nous tentons

d’exprimer la même pensée en d’autres termes, ou si nous nous contentons de transposer les mots employés par le poète, la vie s’en échappe aussitôt. C’est seulement lorsque le poète découvre son

rythme qu’il est capable d’exprimer ce qu’il veut dire ; ce n’est pas seulement une question de son, pas plus que la peinture n’est une question de ligne et de couleur. Négliger le rythme est une

erreur fatale, son pouvoir est tel que non seulement les sons, les formes et les couleurs, mais le sens qui leur est attaché, se transforment, prennent une vie nouvelle, ou plutôt dégagent toute

la vie qu’ils contiennent et qui, sous l’action d’un feu intérieur, semble s’être muée en lumière éclatante et en chaleur. Aucun peuple n’a jamais été soulevé par une grande idée sans que cette

idée ait pris vie et conquis l’éternité en trouvant son expression dans la phrase rythmique. Rappelez vous que dans sa Défense de la poésie, Shelley parle même du rythme dans les faits, de ce

rythme grandiose que les Romains mirent dans leurs actions d’éclat et qui s’y trouvait bien mieux à sa place que dans leur art et dans leur poésie.

Dans tous les arts de la Chine et du Japon, nous voyons dominer le désir d’arriver à la vie du rythme. L’Extrême-Orient a ses légendes relatant

certaines illusions des sens qui rappellent les nôtres (Philippe IV prenant pour un homme un portrait de Vélazquez, abeilles attirées par des fleurs peintes, oiseaux picorant les raisins d’une

toile) ; mais là bas nous entendrons plutôt conter l’histoire de chevaux si débordants de vie qu’ils s’élancèrent en galopant hors du tableau, de dragons quittant le mur sur lequel ils étaient

peints pour s’envoler à travers le plafond, ou celle du petit Sesshu qui, attaché à un poteau pour quelque légère désobéissance, dans le temple où il servait, esquissa avec ses pieds, dans la

poussière, des souris si bien imitées qu’elles s’animèrent et, rongeant les cordes qui liaient l’enfant, lui rendirent la liberté.

De Wou Tao tseu, on raconte qu’un dieu semblait le posséder et manier le pinceau dans sa main ; d’un autre maître, que ses idées jaillissaient hors de lui comme issues d’une puissance invisible.

On sentait que le véritable artiste, travaillant quand l’esprit se manifestait en lui, entrait directement en contact avec la force créatrice placée au centre du monde et que celle ci, le prenant

comme instrument, soufflait de la vie même dans les coups de son pinceau. Ainsi s’explique le sixième Canon, celui qui parle de répandre les chefs d’œuvre classiques ; car on concevait qu’une

fois créé, un chef d’œuvre était capable par lui-même d’engendrer d’autres œuvres d’art animées du souffle de la vie.

Pour comprendre combien l’idéal artistique de la Chine et du Japon s’éloignait d’une sèche imitation de la nature, rappelez vous le précepte de ce peintre qui disait :

« Étudiez à la fois le réel et le non réel ; usez soit de l’un, soit de l’autre ; votre œuvre sera toujours artistique. »

Car il n’est pas essentiel que le sujet soit une copie ou une interprétation de la nature ; mais il importe qu’il soit animé d’un rythme vivant qui lui soit propre.

Vous pouvez dire que les vagues du fameux paravent de Korin ne ressemblent pas à de véritables vagues ; mais elles bougent, elles ont de la force et du volume. Nous pourrions en rêve voir des

vagues pareilles, dépouillées de toutes les apparences accessoires, dans leur élan tout nu de bondissement et de recul.

Quand l’idée de l’art s’offre à notre esprit sous les espèces de l’imitation, nous sommes portés à envisager la beauté comme si elle résidait

dans des objets particuliers, dans des couleurs particulières. C’est ainsi que pour beaucoup de gens, l’idée de beauté ne s’associe guère qu’au visage humain ; mais, même dans un visage, la

beauté provient uniquement des rapports des traits entre eux et avec le caractère dominant de l’ensemble.

Si nous avons l’idée de rythme dans l’esprit, nous sommes amenés à penser avant tout aux rapports qui existent entre les choses : rapports du visage avec le corps tout entier, en tant

qu’organisme animé dont rien ne peut être changé ou altéré sans entraîner quelques modifications d’ensemble ; rapports réciproques des formes et des couleurs. Un homme n’est pas un être isolé ;

c’est par ses rapports avec les autres et avec le monde qui l’entoure qu’il se fait connaître et que sa nature se manifeste.

Entretenir des relations d’ordre élevé avec un autre être humain, c’est réaliser une face de la perfection. C’est pourquoi, dans notre art occidental, le sujet de la mère et de l’enfant est de

ceux qu’aucun âge n’a épuisés et n’épuisera jamais ; car là, l’intimité du cœur s’exprime directement, dans sa plénitude absolue et dans sa félicité, sous son aspect physique. Nous ne nous

soucions pas de savoir si le visage ou la forme du corps ont de la beauté, dans le sens que l’on donne ordinairement à ce terme ; nous savons que, dans les mouvements naturels de ce groupe

éternellement humain, où chacune des formes correspond à l’autre dans tous ses mouvements, se trouve une source immortelle de beauté sans cesse renouvelée.

Si donc, dans les peintures chinoises ou japonaises, nous sommes souvent portés à nous détourner de ce qui nous apparaît comme des visages déplaisants et des formes désagréables, demandons nous

plutôt si le rapport des figures entre elles, et des groupes avec l’espace qui les entoure, est un rapport heureux ; si tel est le cas, occupons nous moins de la beauté dans ses détails. Car,

outre les rapports d’une âme avec une autre, d’un corps avec un autre, il y a encore leurs relations avec le monde qui nous entoure, avec la nature, avec le terrestre, avec le divin.

C’est dans les rapports de l’homme avec la nature que la peinture de la Chine et du Japon a cherché et trouvé son succès le plus caractéristique.

Ce qui frappe d’abord, en présence de ces peintures, est sans doute le très grand nombre des sujets empruntés à la nature, et l’époque étonnamment reculée à laquelle apparaissent les thèmes de

paysages. On pourrait, au premier moment, attribuer uniquement cette particularité à la passion pour la nature, à l’adoration pour les fleurs qui, depuis tant de siècles, distinguent les races

jaunes. Mais on trouve dans ces écoles de peinture un sentiment plus profond que celui d’un plaisir innocent.

Certes le simple et vif plaisir de la beauté virginale des fleurs fraîchement écloses, du vert humide des prairies le long de l’eau, de l’obscur feuillage des grands arbres, du bleu si reposant

pour l’œil des lointaines montagnes, ce plaisir apparaît évidemment dans d’innombrables tableaux des écoles primitives en Europe ; mais là ces grâces de la nature ne sont qu’épisodiques.

C’est un esprit bien différent qui anime les paysages de l’Asie. Nous ne sentons pas dans ces peintures que l’artiste représente quelque chose d’extérieur à lui-même ; qu’il caresse les joies

paisibles apportées par les beaux paysages de la terre, ni même qu’il étudie avec admiration, avec allégresse les œuvres miraculeuses de la nature. Mais les souffles de l’air sont devenus ses

désirs mêmes, et les nuages ses pensées errantes ; les cimes des montagnes sont ses aspirations solitaires, et les torrents ses énergies déchaînées. Les fleurs, ouvrant à la lumière leur cœur le

plus secret, et tremblant au souffle de la brise, semblent révéler le mystère de son cœur d’homme, le mystère de ces intuitions et de ces émotions qui ont trop de profondeur et de pudeur pour

s’exprimer. Ce n’est point tel ou tel aspect de la nature, telle ou telle beauté particulière qu’il choisit ; il n’élit pas la pelouse gracieuse et la verdoyante clairière pour repousser les

âpres rocs et les sombres grottes, avec les bêtes sauvages qui les hantent. Ce n’est point le milieu terrestre de l’homme, asservi à ses désirs, qui inspire l’artiste ; mais l’univers, dans toute

sa plénitude et sa liberté, devient son foyer spirituel.

On aurait pu craindre que cette identification de la vie de l’homme avec la vie de la nature n’amenât des erreurs de compréhension : que des attributs humains ne fussent donnés à des êtres

extérieurs à l’humanité. Mais non ; c’est dans l’art européen que se rencontrent ces anomalies. Et pour quelle raison ?

Pendant combien de siècles, chez nous, l’homme fut il considéré comme le maître de la terre, le centre de l’univers, tandis que le reste de la nature n’existait qu’afin de pourvoir à ses besoins

et de servir ses désirs !

L’on pourrait dire que l’homme s’est toujours considéré comme un monarque, abaissant uniquement ses regards sur le monde asservi pour en recevoir des services et des flatteries ; et c’est

justement à cause de cette attitude de seigneur et maître qu’il n’a pas réussi à comprendre ce monde, son esclave ; bien plus, c’est pour cela qu’il n’a pas su se comprendre lui-même.

Dans un poème en prose, Tourgueniev décrit un rêve qui se passe dans le monde souterrain. Le rêveur se trouve tout à coup dans une vaste crypte où se tient assise une forme immense, méditant

profondément. Il reconnaît en elle la Nature elle-même.

— Qu’est ce qui occupe votre pensée ? s’écrie t il. Quel ardu problème ride votre front ? Vous méditez sans doute sur le grand avenir de l’homme, vous cherchez et préparez les phases qu’il

franchira pour parvenir à la perfection suprême. Oh ! dévoilez moi ses glorieuses destinées ! »

Mais l’être répondit :

— Je ne sais de quoi vous parlez. J’ai découvert que sur un point l’équilibre entre les forces offensives et défensives a été perdu ; cet équilibre doit être retrouvé. Le problème qui m’absorbe

est celui de donner une force plus grande aux muscles de la jambe d’une puce. »

Telles sont la désillusion, l’humiliation que préparait la science du XVIIIe siècle à l’orgueilleux esprit de l’Europe. Mais le philosophe chinois ne devait craindre nulle déception de ce

genre.

Il n’avait pas besoin de découvertes scientifiques pour l’éclairer ; car cette lumière était une part de sa philosophie, de sa religion. Il comprenait la continuité de l’univers ; il

reconnaissait les liens de parenté qui unissent à sa propre vie la vie des animaux, et des oiseaux, et des arbres, et des plantes. Il s’approchait donc avec respect de toute existence, quelle

qu’elle fût, lui reconnaissant la valeur qui lui était due.

Si bien que nous ne rencontrons pas dans un tel art les lions à l’aspect théâtral peints par Rubens et par d’autres maîtres ; nous n’y trouvons pas d’animaux faussement revêtus du reflet des

sentiments humains. Le tigre et l’aigle n’y adoucissent en rien leurs sauvages instincts de proie. On les apprécie pour ce qu’ils sont ; on les comprend ; et comprendre des forces pareilles,

c’est un peu comprendre la nature humaine.

L’homme est le maître de ce monde, mais seulement parce que sortant de lui-même pour pénétrer en de plus humbles êtres, il a su les comprendre, et parce que, retournant en lui-même, il a trouvé

dans sa propre vie l’expression suprême de la vie universelle.

« Le poète devient ce qu’il chante. » Dans l’art que nous considérons en ce moment, l’on peut avec raison dire que le peintre devient ce qu’il peint. Ce but se laisse apercevoir même dans les

méthodes employées. Kano Motonobu peignit pour certain monastère dans les montagnes, toute une série de grues. Chaque jour il peignait une grue, et chaque soir il imitait avec son propre corps la

pose et le mouvement de l’oiseau qu’il avait l’intention de représenter le lendemain.

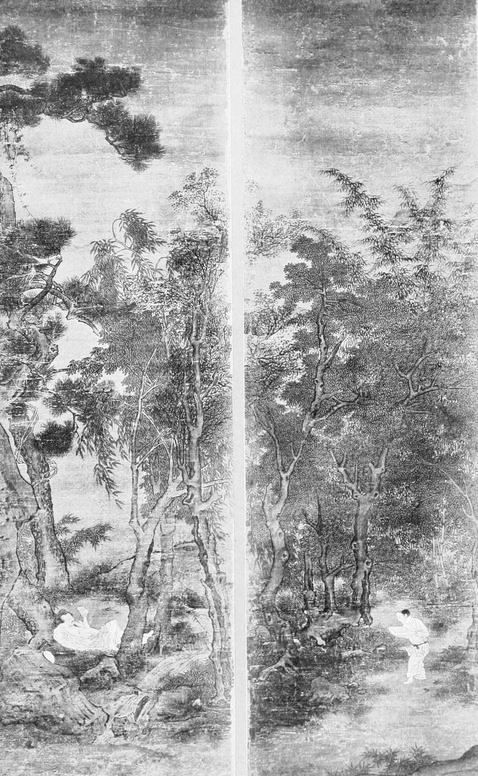

Un sujet favori des peintres chinois pendant la période des Song, et des Japonais qui, quelques siècles plus tard, empruntèrent leurs inspirations à l’art de cette période, était le sage qui se

retirait du monde pour contempler le lotus. On en a pu voir un exemplaire fameux à Shepherd’s Bush en 1910 ; il était dû à Masanobu, père de Motonobu. Le lotus y est le sujet d’une ardente

contemplation, non pas comme attribut sacré, mais comme possédant en lui-même une existence idéale, jaillissant de la boue et de la vase pour déployer dans la lumière le trésor de sa pureté

native, au dessus de l’eau dont il est issu.

Dans leur littérature comme dans leur art, les Chinois et les Japonais font, de l’évocation ou de la suggestion, un principe esthétique.

Les Grecs, dans leurs tragédies, écartaient de la scène les péripéties terribles, moins peut être pour éviter un pénible spectacle que par crainte de voir le spectateur perdre, au choc d’une

sensation grossière, la signification spirituelle de la catastrophe ; sans doute estimaient ils encore que le véritable sens de la tragédie se manifestait ainsi avec un effet plus écrasant. De

même, l’art et la poésie de la Chine dénoncent une crainte instinctive de l’étalage, une grande confiance dans la puissance féconde de la suggestion, de cet élément subtil qui doit pénétrer dans

l’esprit du spectateur ou du lecteur pour s’y compléter ensuite.

Nous trouvons des peintres pour affirmer en termes formels que le paysage est le domaine le plus élevé de l’art.

Une pareille opinion nous semble étrange, tellement elle s’éloigne de toutes nos traditions. Nous ne la comprendrons pas à moins de nous souvenir que, pour ces artistes, le plus grand effort de

l’art serait de suggérer l’infini, l’infini qui appartient au libre esprit de l’homme. Nous sommes habitués à considérer le paysage comme extérieur à nous mêmes ; aux yeux des peintres chinois,

au contraire, ce monde de la nature exprimait les multiples caractères de l’homme plus sûrement que s’ils eussent représenté des personnages animés de ces mêmes caractères.

« C’est seulement dans les tableaux de paysage, dit un artiste chinois de l’époque Song, que l’on trouve la profondeur et la distance. »

Et il continue en plaçant les tableaux de personnages, d’oiseaux, de fleurs et d’insectes sur un rang secondaire, comme appartenant plutôt au domaine de l’artisan.

« Pourquoi l’homme aime t il le paysage ? » demande Kouo Hi au XIe siècle, dans un traité célèbre. « Par sa nature même, répondit il, l’homme aime se trouver dans un jardin avec des collines et

des ruisseaux dont l’eau onduleuse, courant parmi les pierres, produit la plus délicieuse musique. »

Et lui aussi donne les raisons qui lui font préférer les sujets de paysage.

« Le paysage, dit il, est une grande chose ; on doit le contempler de loin si l’on veut saisir dans tous ses détails le dessin de la colline et du ruisseau ; tandis que les personnages ne sont

que des choses peu importantes que l’on peut voir de près et comprendre d’un regard. »

Ce sentiment perpétuel d’affinité entre l’homme et la nature avait été illustré sept siècles auparavant par une parole de Kou K’ai-tche. Parlant des moyens qu’un peintre de portraits devrait

employer pour indiquer la nature intime et la situation de son modèle, il raconte que lui-même peignit certain personnage d’importance sur un fond de pics orgueilleux et de précipices escarpés, à

cause des analogies qu’offrait ce paysage avec l’élévation de son esprit.

Mais le sentiment dont je parle se révèle plus intimement encore dans la façon de traiter les fleurs.

Un poème japonais bien connu chante une jeune fille qui, venant puiser l’eau du puits aux premières heures du matin, s’aperçut que le seau et la corde étaient retenus par des vrilles d’un liseron

grimpant. Plutôt que de briser ces vrilles, elle ne tira point d’eau ce matin là, mais en emprunta à une voisine.

Je me rappelle encore un petit poème ; il montre un pauvre pèlerin, le long d’une route, par un matin d’avril ; et le voilà qui cesse d’agiter sa sonnette craignant de voir tomber un seul pétale

des arbres que le printemps a fleuris...

Ainsi s’éclaire l’esprit dans lequel sont exécutés les tableaux de fleurs. Quel sentimentalisme ! Et pourtant nous autres, avec nos idées sur les avantages de la concurrence, l’instinct

conquérant qui nous pousse à fouler aux pieds tout ce qui ne nous sert pas, notre détermination de marcher en tête dans la lutte pour la vie, ne perdons nous pas quelque chose, n’effaçons nous

pas, ne blessons nous pas quelque chose au plus profond de nous-mêmes, lorsque nous passons en hâte, sans un regard pour ce qui nous semble inutile ?

Du moins existe t il un charme dans l’esprit de cet art, dont l’exquise courtoisie ne s’étend pas seulement aux autres humains, mais aux choses que la nature a faites sans défense. Cette

courtoisie même est déjà une œuvre, une victoire. Il y a de la beauté dans ces rapports de l’homme avec le monde qui l’entoure.

Pénétrés de telles idées et avec cet amour inné de ce que l’on suggère sans l’exprimer, il n’est pas étonnant que peintres et poètes préfèrent exprimer leurs émotions non directement, mais par

allusion, sous l’apparence de la fleur ou de l’oiseau.

Un poète, parlant des larmes que lui coûta son amour malheureux, dit simplement :

« Je désirais cueillir le plus charmant iris de tout le massif ; mais, hélas ! je n’ai fait que mouiller mes manches. »

On pourrait citer une centaine de poèmes qui présentent tous une égale brièveté, pleine de réticences et d’allusions.

Tous ces poètes étaient pénétrés d’esprit naturiste, au point d’exprimer le désir de faire réellement partie de la nature : ils voulaient être flexibles et gracieux comme le saule, hardis et

tenaces comme le bambou qui s’élance hors du sol durci de l’hiver, avoir l’humeur orgueilleuse de l’aigle et la longue patience des grands pins.

Et, dans tout cela, il n’y avait nul symbolisme frigide et figé, mais plutôt un fin réseau d’associations subtiles unissant le cœur humain à la vie de la terre, des eaux et de l’air.

Les fleurs en particulier apparaissaient, à ceux d’entre eux qui étaient imbus de conceptions taoïstes, comme participant à une existence idéale. Leur nature à la fois sensible et vigoureuse,

leur destinée qui n’est que de s’épanouir dans la lumière, la douceur de leurs généreux parfums, leur beauté de victimes sacrifiées, tout en elles semblait un singulier appel. Et l’on goûtait

surtout ces fleurs qui, semblables à celles du prunellier, naissent sur les branches dénudées par l’hiver, jusque parmi les neiges, et tombent avant de se flétrir plutôt que de s’attacher, déjà

décomposées, à leur tige. Quant à la fleur du cerisier, elle est l’emblème classique d’une vie de héros.

Loin de fuir le vide immense des solitudes, on le recherchait en son temps pour y laisser errer l’esprit en liberté. Plus d’un paysage semblait répondre à l’inspiration de ce poète japonais du

XIIIe siècle :

Là bas, au delà des flots,

Tout est nu ;

Pas une feuille rousse,

Pas une fleur !

Seuls, au dessus des toits de chaume,

Tombent le rapide crépuscule et le souffle désolé de l’automne.

Ainsi, le sentiment de l’instabilité des choses, de la brièveté de la vie qui, dans le bouddhisme, s’allie à la tristesse humaine, devint

l’élément positif d’une ardente inspiration.

L’âme s’identifia aux caprices du vent, aux mouvements du nuage et de la brume qui tantôt se fondent en pluie, tantôt s’aspirent de nouveau dans l’air ; et cette énergie souveraine de l’âme,

fluide, pénétrante, sans cesse changeante, prit la forme symbolique du dragon.

L’origine de ce symbole nous est inconnue ; elle se perd dans l’obscurité des âges. Sinon dès l’extrême antiquité, mais à une époque à coup sûr très reculée, le dragon s’associa à l’élément de

l’eau, aux orages qui se dissolvent en pluie, aux nuages et à la foudre.

« L’eau, dit Lao tseu, est la plus faible, la plus molle des choses, et pourtant elle triomphe des plus fortes et des plus résistantes. »

Elle se glisse partout avec subtilité, sans bruit, sans effort ; en quoi elle est semblable à l’esprit, qui peut pénétrer tout ce qui existe au monde, puis vient reprendre sa force essentielle

dans l’homme. Doué de ce pouvoir de fluidité, le dragon devient le symbole de l’infini.

Depuis les temps les plus reculés, le peintre a choisi les cascades comme sujet favori. Le plus ancien, sans doute, des paysages japonais qui

nous soient parvenus est la Cascade de Nachi, attribuée au grand maître du IXe siècle, Kanaoka, et qui garde son rang, bien qu’on lui assigne maintenant une date un peu plus récente.

Mais en dehors de toute attribution, sans rien connaître même du pays ni de l’art dont relève cette œuvre, vous ne pourriez vous empêcher, je crois, d’éprouver un sentiment religieux en quelque

sorte, devant la frêle et pure ligne de ces eaux qui tombent d’un rocher abrupt et boisé, au dessus duquel le globe d’or du soleil s’élève dans le ciel.

Bien d’autres peintures nous montrent le poète ou le sage contemplant, dans un impressionnant oubli d’eux mêmes, la beauté d’une de ces chutes d’eau, toujours pareilles (ainsi s’exprime l’un

d’eux), « toujours pareilles, tandis que nous, hommes et femmes, nous fanons et dépérissons », et cependant changeant sans cesse et faites d’éléments toujours nouveaux.

Li Long mien, le grand maître des Song, avait coutume, nous dit on, d’aller aux pentes des coteaux avec un flacon de vin, et de passer le jour, méditant les sujets de son pinceau au bord d’un

cours d’eau. Plus d’une peinture montre l’heureux sage couché parmi les arbres d’une forêt, un livre à la main, tandis que le ruisseau passe en dansant.

Peut être est ce à d’aussi lointaines associations d’idées que nous devons faire remonter la tendresse pour les paysages de brume et de pluie, dont témoigne l’estampe japonaise au XIXe siècle.

Combien rare, si l’on y songe, est la pluie dans nos tableaux d’Europe ! La pluie nous fatigue et nous incommode, mais pour Hiroshige elle est un thème d’infinie beauté.

Nous sommes peu familiarisés en Europe avec tout ce monde d’idées ; toutefois, la séduction et le délassement que nous trouvons à cet art montrent qu’il s’inspire d’idées qui dépassent à coup sûr

la simple curiosité des amateurs d’antiquité, mais qui restent modernes, vivantes, et peuvent nous être utiles à l’heure actuelle.

La suite de l'ouvrage est à découvrir, soit en le téléchargeant, soit en continuant la lecture, ci-dessous :

*

Lire aussi :

- Raphaël Petrucci, La Philosophie de la Nature dans l’Art d’Extrême-Orient

- Raphaël Petrucci, Les peintres chinois