Félix-Sébastien Feuillet de Conches (1798-1887)

CAUSERIES D'UN CURIEUX

Variétés d'histoire et d'art tirées d'un cabinet d'autographes et de dessins

LA CHINE

Des manuscrits et des autographes, des arts et particulièrement de l'iconographie chez les Chinois.

Plon, Paris, 1862, tome 2, pages 3-158 de 648.

- Le papier écrit : "Le respect du Chinois pour le papier écrit ou imprimé est absolu. Voyant dans l'art de parler aux yeux par des caractères un don venu d'en haut, l'écriture à la main et l'impression, en tant que moyens de reproduction de la pensée, sont pour lui chose sacrée. ...Dès lors, une feuille écrite ou imprimée, fût-elle trouvée dans la rue, ne sera jamais foulée aux pieds ni employée à envelopper un paquet : on la recueille avec égard ; et dans le vestibule de chaque maison se trouve une cassolette à parfums, destinée à recevoir et à brûler les papiers, soit manuscrits, soit imprimés, devenus inutiles ou trouvés. Le thé, ainsi que tous les autres objets de commerce que la Chine envoie en Europe, ne sont jamais empaquetés que dans du papier blanc. C'est encore du papier blanc que les portefaix chinois emploient pour envelopper et porter les fardeaux de peu de poids. Ainsi encore, les mouchoirs étant à la Chine un objet de montre et de luxe extérieur, tout grand dignitaire est suivi d'un valet qui, dans les visites de cérémonie, lui tient son crachoir et lui présente de petits papiers toutes les fois qu'il a besoin de se moucher. Ces papiers sont blancs, jamais écrits ni imprimés."

- L'écriture : "Il n'en est point chez les Chinois comme dans nos pays d'Occident, où une belle écriture peut être l'apanage d'un esprit peu cultivé. Chez eux, il y a corrélation nécessaire entre l'habileté calligraphique et l'instruction, parce que l'une et l'autre ne peuvent s'acquérir qu'en même temps, et pour ainsi dire par le même procédé, à savoir l'étude, sous toutes les formes possibles, matérielle et intellectuelle, des grands monuments de la littérature chinoise. En un mot, la calligraphie en Chine n'est pas seulement un art, mais une science."

- Le portrait : "À toutes les époques, la peinture de portrait s'est frayée une large voie dans l'art de la Chine... Des collections de portraits de personnages célèbres, à l'aquarelle ou en gravure sur bois, abondent dans tous les formats. Un des plus anciens textes chinois, sinon le plus ancien, qui fassent mention de portraits, est le Chou-king, chapitre Yué-ming, qui raconte de l'empereur Kao-Tsoung, 1324 ans avant Jésus-Christ, un fait digne des Mille et une Nuits. L'Empereur du Ciel lui a avait fait voir en songe l'homme qu'il devait choisir pour ministre. À son réveil, il fit venir un peintre, lui donna un signalement minutieux du personnage de sa vision ; un portrait fut exécuté. On fouilla toutes les terres de l'empire, le portrait à la main, et l'homme fut trouvé dans une province reculée."

Extraits : Autographe impérial - La peinture de portrait - La peinture, une branche de la calligraphie

Feuilleter

Télécharger

Sur les peintres européens en Chine et les peintres chinois, voir entre autres dans la Bibliothèque Chineancienne : Feuillet de Conches : Causeries d'un curieux. La Chine. et : Les peintres européens en Chine et les peintres chinois. — Gherardini : Relation du voyage fait à la Chine sur le vaisseau l'Amphitrite, en l'année 1698. — Amiot : Éloge du frère Attiret. — Delécluze : Atelier d'un peintre chinois.

Le respect inné des Chinois pour leurs princes attache une valeur inappréciable à tout écrit

de la main du maître. Aussi, les ordonnances impériales revêtues de l'approbation suprême au pinceau rouge sont-elles chose sacrée. L'usage de l'encre rouge, dans les écrits officiels, est

réservé à l'empereur, comme l'était le vélin pourpré aux empereurs byzantins et d'Occident, à l'époque carlovingienne ; et comme, de nos jours, la couleur blanche est réservée, chez nous, pour

les affiches du gouvernement. Les représentants les plus élevés du Fils du Ciel ont seulement, par une sorte de délégation, le droit de frapper leur grand sceau à l'encre rouge sur les actes

signés par eux au nom du souverain, ou d'inscrire de cette couleur la date des documents. Les rescrits signés de l'empereur sont expédiés dans les provinces aux vice-rois ou gouverneurs généraux

chargés de les faire exécuter. Mais, à la fin de l'année, ordonnances, rescrits, ordres impériaux doivent être renvoyés à Péking et déposés aux archives générales de l'empire. Malheur au

fonctionnaire imprudent, qui égarerait un de ces originaux sacrés ! Il serait infailliblement mis en jugement, et courrait risque de destitution. Sans la protection de cette clause pénale, la

rage autographique arrêterait les édits au passage et braverait le sacrilège pour satisfaire à ses joies secrètes. Qu'on en juge par le prix payé pour l'autographe d'un empereur, celui de

Kang-Hi, contemporain de Louis XIV : on a donné en Chine jusqu'à mille francs d'un de ces petits papiers, écrits à l'encre rouge, qu'à son lever ce prince avait accoutumé de faire passer à ses

courtisans qui venaient demander de ses nouvelles, le premier et le quinze de chaque mois ; et ces papiers, marques insignes de la faveur impériale, que contenaient-ils ? Ces simples mots :

Moi (l'empereur), je me porte bien.

Les empereurs de la dynastie mongole ne prenaient même pas autant de peine pour signer, ils se bornaient à apposer à l'encre rouge la marque de deux doigts : le pouce et l'indicateur, ouverts.

Les hauts mandarins, membres des grands conseils, avaient aussi le privilège de la signature du doigt, c'est-à-dire qu'ils paraphaient de la marque de leurs doigts les pièces qui leur étaient

soumises. Tous les anciens Mongols trempaient ainsi leurs doigts dans de la couleur rouge et en mettaient l'empreinte sur tout écrit dont ils voulaient attester l'authenticité. Cette marque

tenait lieu de signature. On fait encore de même de nos jours, en plusieurs provinces de la Chine, pour sanctionner quelques transactions. Le dalaï-lama faisait mieux : il trempait toute la paume

de sa main dans du vermillon et en frappait certains actes officiels. Je doute que l'on possède des pièces authentiques des premiers chefs franks et gaulois ; mais on rapporte que c'était aussi

leur façon expéditive de signer. Cet usage a été également celui des antiques souverains de la Turquie, et voilà pourquoi le toughra ou chiffre du Grand Seigneur, qui figure en tête de

tous les actes publics de grand office, affecte encore de nos jours, par tradition, dans la disposition des lettres, la forme d'une main ouverte.

Le Moi de l'empereur moderne de la Chine est un vocable particulier au Fils du Ciel, et dont personne ne saurait faire usage. C'est là ce qu'on a payé si cher de la main de Khang-Hi.

L'adulation européenne, l'adulation vivante ou posthume, si ingénieuse cependant à s'attacher à la personne et même à la cendre des princes, tant qu'il y couve encore quelque reste de chaleur,

n'a jamais été si loin. Il n'y a que les curieux d'autographes capables d'une pareille frénésie.

Quelles émotions ce fanatisme éprouverait-il donc devant une pancarte que j'ai en ce moment sous les yeux, et qui provient du riche cabinet de Ki-Ing ? Elle est de la main de l'empereur

Siuèn-Tsoung, qui florissait au neuvième siècle de notre ère. Cette écriture, bien constatée, donne une date certaine à la pancarte, qui est à la fois une pièce autographe précieuse et un vrai

chef-d'œuvre d'art calligraphique d'auteur inconnu. Le rouleau fut adressé par l'empereur à une maîtresse, dont il était éperdument épris. À côté d'une aquarelle représentant la maison de

plaisance de cette favorite, l'empereur a écrit des vers de sa composition pour célébrer son idole. Plus loin, sous un dais de verdure et de fleurs, celle-ci, d'une beauté ravissante, écoute, les

yeux baissés, l'éloge de ses charmes, soupiré par la bouche impériale. Au feu poétique que le Fils du Ciel lui communique, et dont la chaleur ne se calcule point à la durée, on voit qu'il n'était

pas de la froide religion des Guèbres, qui se bornaient à souffler sur leur divinité avec un éventail. Voilà une pancarte qu'un Chinois ne pourrait regarder qu'avec un soupir, et ce soupir

vaudrait un poème.

Dans la plus humble chaumière, comme dans le palais le plus fastueux, chez l'ignorant comme chez le Hân-Lin, le Chinois étale avec fierté ses autographes, en tant qu'autographes, ensuite comme

monuments de l'intelligence, quand ils ont un caractère religieux, littéraire ou philosophique. Mais, autant que ses moyens le lui permettent, il ne se contente pas de la première pancarte venue.

Le riche veut avoir, dans une pièce, des inscriptions qui datent de la dynastie des Thang, c'est-à-dire des septième et huitième siècles ; dans une autre, quelques-unes de ces sentences que

l'empereur Ming-Hoang-Ti écrivait de sa main au huitième siècle, et donnait en récompense pour des actions d'éclat. Ou bien, à défaut d'un écrit d'un si ancien monarque, on veut avoir quelqu'un

de ces mots d'éloge en quatre ou six caractères, qu'à son exemple ses successeurs adressaient à des hommes vertueux, à des beautés célèbres, à des artistes illustres, pour les honorer. Ainsi,

l'empereur Taï-Tsou, qui monta sur le trône en 1368, et fut la souche de la dynastie des Ming, voulant récompenser les services éclatants du prince Leao, lui envoya une pancarte sur laquelle

était écrit de sa main le compliment suivant, que le prince suspendit sur-le-champ avec dévotion dans son appartement d'honneur :

« Vous l'emportez en mérite sur tous les généraux ; vous surpassez en talent les héros les plus célèbres. »

Le même empereur, quoique fort avare de ses autographes, fit présent au duc Tao-Gan d'un rouleau écrit de son propre pinceau :

— Il n'y a pas dans tout l'empire, disait-il, un homme d'État aussi versé que vous dans l'art du gouvernement. Au sein de l'Académie des Hân-Lin, il n'est pas un lettré qui vous égale.

L'empereur Taï-Tsou ne faisait pas de grands frais d'imagination dans ses compliments, mais le goût des autographes était tel à la Chine, le respect pour ceux de l'empereur était porté à un tel

degré, que ces simples paroles écrites de la main impériale suffisaient à payer toute une vie de dévouement.

Le Pa-Siuèn-Wan-Cheou-Ching-Tièn, grand ouvrage officiel des fêtes anniversaires de Khien-Loung, rapporte que cet empereur ayant entendu parler d'un vieillard de plus de cent ans qui

avait une descendance de cinq générations vivant en commun sous le même toit, lui envoya, le jour de l'an, une poésie autographe de sa main, ainsi conçue :

« Sachez que l'homme de bien est comblé de félicités par le Ciel. J'en atteste l'âge centenaire où vous êtes parvenu, et le bonheur indicible que vous devez éprouver en voyant auprès de vous,

sous le même toit paternel, cinq générations de vos enfants. Vous avez vu trois règnes et participé aux bienfaits de trois empereurs. Chez vous les hommes cultivent la terre, les femmes font des

tissus ; toute la famille vit dans l'aisance. Je suis heureux de célébrer votre prospérité le jour de l'an ; j'espère que cela me portera bonheur, et j'y trouve un motif de plus pour remercier le

Ciel de la protection qu'il accorde à mon règne. »

Ce prince, qui vécut quatre-vingt-neuf ans, et, comme son aïeul Kang-Hi, en régna soixante, exerça plusieurs fois sa verve en l'honneur de l'un de ses peintres européens, le jésuite Joseph

Castiglione, qui mourut plus que septuagénaire à sa cour. Le jour où la soixante-dixième année avait sonné pour le bon religieux, qui tenait encore le pinceau de sa main tremblante, Khien-Loung

voulut l'honorer avec éclat. Il lui fit porter en grande pompe, au bruit des fanfares, au milieu d'un concours immense de peuple, de riches présents, par des mandarins ; le fit féliciter par ses

fils, par les grands et par les lettrés ; et, pour rehausser encore la grandeur touchante de la fête, aux yeux des Chinois émerveillés, l'empereur avait joint aux présents quatre caractères,

tracés de sa propre main, à la louange de Castiglione.

Mais si Dieu avait mesuré assez d'années au pauvre peintre pour mériter cette gloire, il lui laissa peu de jours pour en jouir. En 1768, Castiglione n'était plus. Mais Khien-Loung, qui ne mourut

qu'en 1799, ne l'oublia point. Passant un jour, en 1783, à l'âge de soixante-douze ans, devant son propre portrait jeune, peint par Castiglione, il composa ces vers, qui furent attachés en

autographe au tableau :

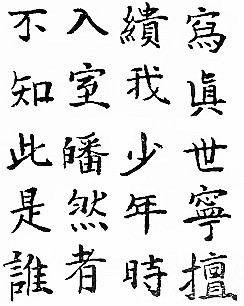

(Nous les écrivons dans le sens ordinaire de l'écriture chinoise, c'est-à-dire en colonnes posées de droite à gauche.)

Ce qui veut dire :

« Che-Ning (surnom chinois de Castiglione) excelle dans l'art de peindre au vrai la nature :

Il a fait mon portrait dans mes plus jeunes années.

Quand j'entre aujourd'hui dans la salle avec mes cheveux blancs,

Je ne sais plus quel personnage ce portrait représente. »

Voilà de ces autographes sacrés que les plus grands seigneurs de la Chine se disputeraient à des prix fabuleux, si de fortune ils pouvaient être mis en vente.

Est-on de condition modeste, et a-t-on des amis haut placés, on fait solliciter auprès des grands de l'empire la faveur d'une inscription horizontale, ou de deux inscriptions verticales

autographes à l'adresse de sa personne, et l'on en fait le plus bel ornement de son salon.

Tout le monde n'étant pas habile ou disposé à écrire des lettres de grande dimension, la passion autographique dut se contenter souvent de l'écriture ordinaire. Elle se ménagea dès lors une

pâture immense en introduisant l'habitude d'écrire sur des éventails. En Chine, l'éventail est une partie intégrante du costume national, à tel point que sous la dynastie actuelle l'étui à

éventail est au nombre des insignes de l'autorité, avec l'étui à lunettes, le porte-montre et les sachets à tabac et à bétel. Qu'il fasse froid ou chaud, qu'il pleuve ou qu'il neige, tout Chinois

comme il faut tient son éventail à la main dans les visites de cérémonie. L'amour-propre est la plus inaltérable de toutes les affections humaines : quelle satisfaction pour le porteur

d'éventail, si, pendant la conversation, il peut étaler, sans en avoir l'air, aux yeux de ses interlocuteurs, quelques lignes tracées exprès pour lui par un personnage illustre de l'empire !

Satisfaction qui se paye souvent fort cher, et dont souvent aussi le faux procure l'équivoque jouissance. « Qu'importe qui soit le père, disait-on à Sparte, pourvu que l'enfant soit beau !

»

À toutes les époques, la peinture de portrait s'est frayée une large voie dans l'art de la

Chine, si l'on peut voir dans le passé et dans le présent de ce pays un art réel. Nous avons déjà traité ailleurs ce sujet, dans un écrit spécial sur la peinture au Céleste Empire. Il y a eu,

comme chez nous, des peintres à tout prix ; il y en a eu à résidence, il y en a eu de nomades. Des collections de portraits de personnages célèbres, à l'aquarelle ou en gravure sur bois, abondent

dans tous les formats. Un des plus anciens textes chinois, sinon le plus ancien, qui fassent mention de portraits, est le Chou-king, chapitre Yué-ming, qui raconte de l'empereur Kao-Tsoung, 1.324

ans avant Jésus-Christ, un fait digne des Mille et une Nuits. L'Empereur du Ciel lui a avait fait voir en songe l'homme qu'il devait choisir pour ministre. À son réveil, il fit venir un peintre,

lui donna un signalement minutieux du personnage de sa vision ; un portrait fut exécuté. On fouilla toutes les terres de l'empire, le portrait à la main, et l'homme fut trouvé dans une province

reculée.

On cite quelques règnes sous lesquels les portraits d'hommes illustres ont été en honneur. Ainsi, l'an 51 avant notre ère, Hân-Suen-Ti, empereur de la dynastie des Hân, fit peindre les ministres

et les officiers qui avaient contribué à la soumission des peuples tributaires de l'empire. Il fit bâtir en même temps, pour y placer ces portraits, une vaste salle, qu'il appela le pavillon

Ki-lin, du nom sacré de ce cerf fabuleux dont l'apparition annonce le bonheur et n'a lieu que sous les rois vertueux. Neuf ans après, un autre empereur, Hân-Ming-Ti, fit faire les portraits de

ses ministres et courtisans illustres au nombre de vingt-huit, par allusion aux vingt-huit constellations ; sorte de Lesché antique, de Valhalla, qui fut renouvelée l'an 1226, par l'empereur

Li-Tsoung. Voulant donner un témoignage éclatant de son estime pour le mérite, ce prince fit élever un édifice à deux étages, qu'il appela le Palais de la Vertu, et y fit mettre l'image des

vingt-quatre lettrés les plus célèbres par leur vertu, leurs talents et leurs services. Si la peinture avait tenu lieu de héraut à la politique et à la reconnaissance des princes, elle fut aussi

l'auxiliaire de la haine. Sous l'empereur Ning-Tsoung, l'an 1208 de notre ère, un ministre avait poussé à la guerre contre le Tartare Madacou, roi de Kin. L'empereur, pour faire sa paix avec le

Tartare, fit trancher la tête à son ministre et envoya cette tête à l'ennemi. Madacou reçut en grand appareil le trophée sanglant, et, pour repaître ses yeux, ordonna qu'on en peignît plusieurs

portraits.

M. Thiers, un des premiers sinophiles de ce temps-ci, et dont le cabinet doit être visité par tout curieux de l'art chinois, a été assez heureux pour trouver une collection très ancienne de

miniatures historiques d'une exécution précieuse et délicate, mais d'auteur inconnu. Ces miniatures exquises et bien conservées ont quelque chose du fin sentiment de Hans Holbein. On ne connaît

pas non plus le peintre d'une grande iconographie chinoise coloriée, envoyée de Péking, en 1777, par le père Amiot, à la bibliothèque de la rue de Richelieu. C'est elle qui a fourni à M. Pauthier

le type du Confucius gravé au tome Ier de son livre sur la Chine. L'exécution de cette iconographie est loin d'atteindre à la beauté des miniatures du cabinet de M. Thiers. Un morceau digne aussi

de remarque est une soie tissée, vers les premières années du seizième siècle, dans la province de Se-Tchouàn, et qui représente Bouddha dans sa gloire, entouré de bonzes. Il y a là une adresse

suprême.

Les plus magnifiques miniatures chinoises que j'aie eues sont à la bibliothèque du palais Barberini, à Rome. Ce sont quinze ou vingt portraits en pied, représentant la famille impériale de la

Chine, depuis l'empereur jusqu'au plus jeune de ses enfants. La tradition du palais Barberini est que ce manuscrit a été envoyé au pape Urbain VIII (1623-1644) par l'empereur lui-même, ce qui

veut dire sans doute qu'il a été un hommage des missionnaires européens au souverain pontife. Quoi qu'il en soit, les figures, qui, à l'exception d'une seule, sont en couleur, offrent une telle

perfection de composition, de modelé, d'harmonie et d'individualité, que peu d'œuvres de nos Occidentaux leur sont supérieures. L'une des dernières, presque entièrement à la mine de plomb, à

peine effleurée de quelques touches de couleur, représente une jeune fille, le corps entouré plusieurs fois d'une étoffe légère qui laisse discrètement transparaître les formes, comme dans les

figures égyptiennes. L'enfant tient une fleur à la main. Il n'y a, ce semble, nulle exagération à dire que cette miniature, grande à force de simplicité et de science qui se cache, respire le

sentiment des bonnes peintures du Pérugin.

La grande Encyclopédie San thsaï-thoû-hoeï contient des portraits gravés au trait sur bois. Mais l'un des plus curieux livres de ce genre est l'ouvrage grand in-8°, soit en trois, soit

en deux volumes, suivant l'édition, intitulé : « Biographies illustrées de portraits par Tchou-Tchouang, dans la maison des soirées joyeuses », titre bizarre comme en ont fréquemment les Chinois.

Ce livre, dont la publication remonte au règne de Khien-Loung, contient un texte avec figures en pied qui brillent par une variété infinie de poses, par la liberté du dessin, surtout par le

mouvement et le caractère. Il va sans dire que ces figures, jetées, à la mode ancienne, au milieu du papier, sans poser sur aucun terrain, ne sont pas ombrées et rappellent le fameux personnage

du roman allemand, ce Pierre Schlémil qui avait perdu son ombre. Ce sont tous grands hommes ou femmes illustres des époques anciennes, classés dans l'ordre des dynasties. Il y a là de quoi

défrayer des plus splendides paravents tout un palais. Les copistes ne s'en font faute, et prodiguent même ces figures à l'ornementation de riches poteries. Dans ce livre, les guerriers abondent

armés de toutes pièces, parfois une épée dans chaque main. Parmi eux, quelques amazones brandissent l'arc ou l'épée. Ici, une figure, les bras et la poitrine nus, pose assise et drapée à

l'antique : c'est le grand annaliste Sse-ma Tsien, surnommé par les Européens le père de l'histoire, l'Hérodote de la Chine, qui naquit cent quarante-cinq ans avant l'ère chrétienne. Il a tout

l'air d'un vieux Vitellius conservé sous verre. Là, un soldat fauche avec le sabre comme un faucheur avec la faux ; le pot en tête, il ressemble aux reîtres déguenillés du XVIe siècle : c'est un

preneur de villes, surnommé le Soldat noir, à qui sa valeur incomparable mérita le titre posthume de comte. Plus loin, un personnage se jette dans les flots tumultueux, à travers lesquels on ne

voit plus passer que la tête et le bras : c'est un grand mandarin qui, dans une bataille fort disputée, voyant l'empereur en péril, endossa le costume impérial pour détourner les coups sur sa

personne, et par son dévouement, qui lui valut la mort, sauva le prince. Ailleurs, une figure, affublée de la robe, de la barbe et du bonnet carré de nos anciens docteurs, ou des jésuites,

représente un magistrat célèbre qui vivait sous les Ming, dynastie purement chinoise. On trouve jusqu'à un guerrier illustre, un demi-dieu du temps des Soung, lequel, vu seulement à mi-corps,

offre, chose curieuse, tout l'aspect d'un seigneur de la cour de Louis XIV, avec la grande perruque et le rabat.

Quel est le degré d'authenticité de toute cette portraiture ? À beau mentir qui vient de loin, et les éléments nous font presque toujours défaut pour démêler le vrai touchant de lointains

personnages en si lointain pays, où presque partout l'iconographie d'imagination usurpe les droits de la réalité. On ne saurait donc accepter qu'avec une grande défiance les données d'un peuple

aussi peu scrupuleux que le peuple chinois. La préface dit positivement que l'auteur a retracé les traits, le maintien et le geste de ses personnages anciens, soit d'après les monuments les plus

authentiques, soit d'imagination, d'après les données léguées par l'histoire sur leur génie. Aveu précieux, qui prouve nettement qu'en résumé, ce sont en partie de ces apocryphes arrangés comme

les portraits d'Homère et de ses héros mythologiques. Quoi qu'il en soit, le livre est infiniment intéressant pour l'esprit et le talent de l'exécution, comme aussi pour la riche variété des

costumes qui, avec ceux d'un ouvrage analogue, mais moins bien exécuté, exclusivement consacré aux cent plus belles femmes de la Chine, composent une sorte de musée ethnographique du Céleste

Empire.

On trouve fréquemment des recueils anciens ou modernes de portraits peints à l'aquarelle ou gravés au trait sur bois, qui représentent les souverains du pays. Pourvu qu'on ne prétende pas

remonter trop haut, on a chance de rencontrer juste ; car, dans ce pays de fétichisme monarchique, on comprend que, pour les souverains, les monuments iconographiques soient plus abondants. L'une

des plus curieuses collections de ce genre qui me soient tombées sous les yeux est un immense rouleau de soie, envoyé en 1844 au roi Louis-Philippe, par le commissaire impérial Ki-Ing ; les

figures, qui ont un pied de haut, sont peintes à l'aquarelle avec une certaine fermeté par les peintres impériaux ; elles commencent à Hiao-Tchao-Ti, de la dynastie des Hân antérieurs, deux

siècles avant notre ère, et finissent à Souey-Yang-Ti, l'an 605 après Jésus-Christ. Deux de ces empereurs sont accompagnés de femmes, tous les autres le sont d'officiers. À côté de leurs effigies

sont deux fac-simile de leur écriture, d'après les monuments du musée impérial de Péking. Le tout, timbré du cachet de Ki-Ing, est revêtu de certificats d'authenticité, délivrés par trois

ministres d'État, dont un a été vice-roi de Canton.

Voilà des portraits qui sont officiellement ressemblants ; mais, parmi les effigies du plus grand nombre des hommes illustres de la Chine, il y en a beaucoup sans doute dont les certificats ne

suffiraient pas à la critique. Ainsi, un admirateur des livres de Confucius s'est donné beaucoup de peine pour démêler le vrai portrait de ce grand homme : quel résultat définitif a-t-il obtenu ?

Il a réussi seulement à réunir quelques effigies contradictoires, entre lesquelles le choix ne saurait être qu'arbitraire. Le premier portrait de Confucius qui ait paru en Europe figure en tête

de l'in-folio publié à Paris, en 1687, par le père Philippe Couplet et trois autres jésuites, sur ce philosophe. Ce portrait est gravé sans nom de peintre ni de graveur, sans indication de

source. C'est le même que Landon a reproduit dans sa suite, et qu'il donne comme exécuté d'après un dessin du père Couplet lui-même : désignation au moins hasardée, car, nulle part, les Lettres

édifiantes n'attribuent à ce digne ouvrier de la foi, si habile philologue, l'exercice du dessin.

Un autre type fait partie de l'iconographie à l'aquarelle, envoyée à la bibliothèque royale par le père Amiot.

On trouve encore dans l'iconographie d'une encyclopédie chinoise deux portraits, au choix, de Confucius. L'un porte cette inscription : « Image du premier saint » ; le second a pour légende : «

Autre image du premier des saints ».

Vient un troisième type qui ne ressemble à aucun des autres, mais qui mérite une mention particulière à raison de la beauté de l'exécution et de la scène où Koung-Fou-Tseu figure. Pour ne pas

être troublés dans leurs entretiens, lui et ses disciples, au nombre de quarante, conversent au bord d'un ruisseau. Le père Ni (c'est ainsi qu'on a surnommé le grand philosophe) est au centre,

devisant avec son élève favori Yen-Tseu. Des valets, placés en amont, livrent au courant de l'eau les tasses d'un liquide rafraîchissant que les disciples ramassent au milieu de leurs causeries

philosophiques ; tandis que d'autres serviteurs, de garde à l'extrémité du ruisseau, recueillent les tasses que l'assistance n'a point ramassées, ou qu'elle a rendues au courant. Les attitudes

des personnages sont variées et pleines de naturel ; les têtes, expressives. Celle de p.085 Koung-Tseu particulièrement est d'une rare finesse. La composition occupe un très grand rouleau de soie

dont l'exécution à l'encre de Chine, relevée de quelques teintes de jaune et de vert, effacées par le temps, remonte au IXe siècle. On trouve la description de ce rouleau dans le Ko-Kou-iao-louen

ou « Dissertation sur les chose les plus essentielles de l'antiquité », ouvrage en quatre ou six volumes in-12. Cette belle peinture appartient aujourd'hui à M. Callery.

Entre ces types, sans compter tous les autres qui courent encore à la Chine, quel est le vrai ?

Amiot affirme dans sa Vie de Confucius, qu'on possède, dans l'Empire céleste, plusieurs portraits authentiques de l'immortel philosophe à différents âges ; mais il n'ajoute rien qui puisse mettre

sur la voie d'un type certain et définitif..

« Dans le temple domestique où nous faisons des cérémonies respectueuses en l'honneur de p.255 nos ancêtres, dit, au rapport de ce Père, un des descendants, à la quarante-septième génération, de

Confucius, nous conservons encore quelques habits qui ont servi à Koung-Tseu, son portrait en petit et un portrait de son disciple Yen-Tseu. Nous savons par une tradition non interrompue de père

en fils que ces deux images sont très ressemblantes. »

C'était pour Amiot le cas de dire si le portrait de son iconographie était le même ; il n'en a rien dit. Il ajoute seulement, d'après l'Encyclopédie Iü-haï (mer de Jade), livre CXIII, que le roi

du petit royaume où le philosophe, autrefois son ministre, avait passé sa vie à professer et était mort, lui fit élever une grande pagode dans laquelle, suivant l'usage constant de la Chine à

l'égard des ancêtres, il plaça l'image de Confucius au milieu de la salle principale, avec tous ses livres et ses instruments de musique. Or, ce fait ne pouvait guère avoir échappé aux satellites

de l'empereur iconoclaste Che-Houang-Ti, et probablement le temple avec tout ce qu'il renfermait aura été saccagé. Nouveau doute où nous laisse encore le père Amiot. À la rigueur, le portrait de

Confucius pourrait avoir échappé à la destruction, comme plus tard se retrouvèrent ses ouvrages cachés dans les murailles, soit en sa demeure, soit chez ses disciples. On écrivait alors sur des

planchettes de bambou : il est fort possible qu'on se servît du même fond pour les dessins et les peintures, et qu'une de ces planchettes ait conservé les traits du philosophe jusqu'à la

renaissance des lettres. Toujours est-il que, postérieurement à cette époque, sous la dynastie des Hân, on éleva des temples à Koung-Fou-Tseu dans toute l'étendue de l'empire, et que partout on

posa son image, tantôt en peinture, tantôt en sculpture ; mais l'Encyclopédie ne dit pas si le portrait du temple primitif a été pris pour modèle. L'Histoire générale de la Chine ajoute que, l'an

960 de notre ère, l'empereur Taï-Tsou fit mettre l'effigie de Confucius et celle de son premier disciple dans les salles des collèges, mais elle se tait sur le type qui avait été choisi. Il y a

donc mille raisons pour qu'on ait toujours recherché avec ardeur les véritables traits d'un si grand esprit ; mais il y en a autant pour que la crédulité soit allée au-devant de l'apocryphe, à

travers toutes les dissemblances.

Finissons par une anecdote citée dans la même Encyclopédie Iü-haï, livre CLXIX, d'après le Kia-iü, ou recueil des conversations familières de Confucius, composé par ses disciples. Le philosophe,

étant allé faire une tournée dans le district impérial de Tcheou, voulut voir le temple nommé Ming-Tang, qui jouissait alors d'une grande célébrité. En visitant les beautés de l'édifice,

Confucius s'arrêta devant les portraits des anciens empereurs Iao, Chuen et Kiè-Tcheou ; après avoir examiné attentivement ce que la physionomie de chacun des princes pouvait exprimer de vertus

ou de vices, il dit en soupirant :

— Ah ! je comprends maintenant que la dynastie actuelle ait remporté des triomphes aussi éclatants sur ses prédécesseurs !

La profonde physionomie des portraits lui avait révélé l'âme et la destinée des modèles.

Soit politique, soit orgueil et défiance de ce qui était étranger, Khien-Loung et ses

ministres avaient refusé à Castiglione la liberté d'ouvrir une école publique de dessin, de peur, disaient-ils, que la passion de la peinture ne devint assez générale pour préjudicier aux travaux

utiles. Grâce aux préjugés et à l'insouciance publique, il en avait été de même dans tous les temps, et jamais, ni à Nanking, ni à Péking, il n'y eut des académies ou écoles nationales chargées

de maintenir le niveau des arts du dessin. Un principe aussi absolu que l'unité dans le gouvernement, c'est l'individualité pour toute chose d'art, d'industrie, de commerce, d'agriculture, de

science pratique. L'État n'y intervient ni de près ni de loin. Il ne se préoccupe, en dehors de l'application des lois, que des belles-lettres et de leur académie impériale. L'association n'étant

pas plus dans les mœurs des particuliers que dans le système de gouvernement, il ne s'est non plus formé aucune société particulière de beaux-arts dont les adeptes aient pu s'aider mutuellement

et s'encourager au progrès. Tout succès est donc le résultat d'efforts individuels toujours imprévus. Un grand artiste, un artisan de premier ordre, vient-il à se produire à force de génie, l'art

ou l'industrie s'illumine tout à coup de chefs-d'œuvre. L'artiste a-t-il disparu, l'on retombe à plat dans l'obscurité de la veille.

Après de nombreuses vicissitudes, la peinture reprit quelque fécondité sous l'empereur Khang-Hi ; mais sous Khien-Loung, il ne resta que des boîtes à couleur, il n'y eut plus d'artistes, et les

peintres missionnaires européens furent à peu près les seuls, au Céleste Empire, qui gardèrent quelque sentiment de l'art. À l'idée avait succédé la copie ; à l'invention, le savoir-faire ; à la

composition, la contrefaçon et le calque. En effet, dès l'époque où florissaient Belleville et Gherardini, le système de peinture à la Chine était depuis longues années une espèce de jeu de

patience. Au moyen de morceaux choisis des maîtres, on s'était composé des cours de dessin gravés sur bois, quelquefois enluminés, qui fournissaient des modèles de toute chose vivante ou

matérielle, sorte d'encyclopédies d'art pratique pleines de recettes pour avoir du génie. Un de ces livres les plus répandus datait de 1681, et avait été adroitement compilé, en un grand nombre

de volumes ou cahiers, par un nommé Li-La-Ong-Sien. Tels volumes étaient consacrés aux modèles d'hommes, de quadrupèdes, d'oiseaux et de poissons en mille attitudes diverses ; tels aux dessins de

paysages d'ensemble, ou décomposés à l'infini : montagnes et rochers, cours d'eau et cascades ; jardins, massifs d'arbres ou arbres séparés. Un autre donnait des plantes, des feuilles, des fleurs

et des fruits ; d'autres, des maisons et des murs, des pagodes et des temples, des tours et des murailles de ville, des jonques et des bateaux ; des armes et des meubles, des instruments, des

outils, des éventails, des écrans, etc., etc. Tout cela était gradué et de différentes dimensions, pour être plus aisément appliqué suivant les besoins du peu de perspective en usage. À ces

livres venaient se joindre des livres d'histoire naturelle, d'iconographie, d'architecture publique et d'architecture domestique, d'agriculture et de voyages dans les provinces, et des recueils

d'antiquités, tels que ceux que nous citions plus haut. Alors on découpait à l'emporte-pièce des cartons sur ces modèles en manière de patrons et de calques ; on en traçait les contours ; on

plaçait ici une montagne n° 1 ; là une cascade n° 3 ; plus loin une pagode de tel numéro : ici et là des animaux et des hommes de telle série. On enluminait cette mosaïque, et le tour était fait.

Parfois on brouillait les cartes pour produire des effets analogues à ceux du kaléidoscope, et l'on obtenait des résultats plus ou moins piquante. Bien entendu, tout avait la même physionomie,

comme on peut en juger par les peintures sur laque, sur papier, sur soie, sur porcelaine. La seule différence qui pût se manifester était le plus ou moins d'habileté dans la coloration. Il

surgissait bien encore, à de longs intervalles, quelques artistes arriérés qui se permettaient une apparence d'invention : mais c'étaient les raræ aves dont l'exemple n'était pas

contagieux.

La vérité est que la peinture (et cette opinion a dû influer sur ses destinées) n'a guère été considérée dans tous les temps, au Céleste Empire, que comme un art manuel bien inférieur à l'étude

des lettres, bien au-dessous d'aucun exercice de l'esprit, comme si ce n'était pas aussi l'un des exercices de l'esprit. On n'y voyait en résumé qu'une des branches de la calligraphie, classée

avec l'art de tirer de l'arc, avec l'équitation, avec le jeu des échecs, avec l'arithmétique, qui, chez les Chinois, est, comme toutes les branches des mathématiques, dans une réelle enfance ; en

un mot, elle était reléguée au nombre des arts polis, rentrant dans le simple domaine de l'adresse et de l'habileté. Il y a mieux, l'art de représenter la nature vient après l'art de teindre la

soie, source de richesse dans le Céleste Empire, et l'un des moyens d'assurer les commodités de la vie matérielle, première préoccupation du Chinois. C'est dans ce but qu'il s'évertue aux

procédés industriels les plus raffinés : l'art et la gloire ne sont que des considérations secondaires. Abel Rémusat a eu raison de dire que le luxe européen est d'origine asiatique et surtout

chinoise.

Ce n'est guère que plusieurs siècles après notre ère que les écrivains de la Chine commencent à fournir des détails sur les peintres. En cherchant bien cependant, on retrouve dans les annales de

Sse-ma Tsien le souvenir d'un roi de Tsin, qui régnait 600 ans avant l'ère chrétienne, et qui avait un goût très vif pour la peinture. C'est ce prince extravagant qui avait coutume de lancer, du

haut d'une tour, avec un arc, des projectiles aux passants, pour se donner le plaisir de les voir fuir devant ses coups. C'est le même encore qui faisait mourir ses ministres quand ils lui

avaient déplu, et qui tua de sa main son cuisinier parce qu'il lui avait servi un pied d'ours mal cuit. Ce Néron chinois écrasait le Tsin d'impôts, mais c'était pour payer des artistes et pour

embellir de peintures les murs de ses palais. Les notions ne vont pas plus loin, et l'on n'a rien sur les pinceaux habiles qui pullulaient alors et qu'il employait à profusion.

Presque partout, dans les récits sur les peintres, on voit la légende côtoyer l'histoire, presque partout se reproduire ces ana des beaux-arts qu'il est curieux de retrouver, presque identiques,

dans leur minutie, chez les peuples les plus divers, et qui rappellent les raisins de Zeuxis, le rideau de Parrhasius, les dessins au trait de Protogène et d'Apelles, la mouche d'Holbein et celle

de Quintin Metzis. Ainsi, le livre des « Perles de l'histoire », compilation du règne de Khang-Hi, nous a conservé des anecdotes de ce genre associées à plusieurs des noms les plus illustres de

l'art. Dans le royaume d'Ou, au temps où la Chine était divisée en trois royaumes, florissait, l'an 250 après Jésus-Christ, un peintre employé par l'empereur Suen-Kuing. On raconte qu'après avoir

terminé un paravent impérial, l'artiste s'avisa de jeter, au hasard du pinceau, quelques gouttes d'encre pour en faire, au moyen de retouches légères, autant de mouches. Ces mouches étaient si

bien rendues que l'empereur prit son mouchoir pour les chasser. Le même livre raconte l'histoire de l'empereur Ta-Tsoung qui, se promenant dans la campagne avec sa cour, vers l'an 630 de notre

ère, aperçut un site tellement de son goût qu'il regretta de n'avoir pas sous la main quelque peintre habile pour en consacrer le souvenir. Il se trouva à point nommé qu'un des ministres, appelé

Tân, alors près de lui, était le premier peintre de l'empire ; vite l'empereur lui fit mettre le pinceau à la main et s'éloigna. L'auteur ajoute, comme un trait de mœurs, que le pauvre

peintre-ministre, qui rougissait de talents à ses yeux trop au-dessous de sa dignité, pleurait de désespoir en se voyant réduit à un solitaire labeur d'artisan, tandis que toute la cour allait

jouir de la présence sacrée du prince. Ainsi, à Rome, le poète comique Décimus Junius Labérius, habile dans la composition des mimes, avait été forcé par César à monter sur le théâtre, au mépris

de sa dignité de chevalier romain.

Sons l'empereur Min-Wân, de la dynastie des Tân, l'an 720 de notre ère, on cite Wân-Weï, merveilleux dans le paysage, et dont les plus opulents s'arrachaient les œuvres. Ses ciels, dit-on,

étaient légers comme l'air, et la magie de ses fonds le disputait à la nature même.

On cite également, vers l'an 1000, un célèbre peintre d'oiseaux, par qui l'empereur fit peindre des faisans dans l'une des salles de son palais. Des ambassadeurs étrangers étant venus un jour

faire hommage de faucons dressés, furent introduits dans cette salle. À peine l'œil des oiseaux chasseurs eut-il aperçu les faisans peints, qu'ils se précipitèrent dessus, se brisant obstinément

la tête plutôt que de cesser leurs impuissantes attaques. On retrouve au tome second des Mémoires sur les Chinois cette même anecdote, mais retournée et appliquée à un fameux peintre qui vivait

dans le cinquième ou le sixième siècle. La vue d'éperviers peints par lui sur la muraille extérieure d'une salle impériale faisait une telle peur aux petits oiseaux, qu'ils s'enfuyaient à tire

d'ailes en poussant de grands cris. Histoire sacrée ou profane, sciences et arts, tout a ses légendes.

L'Histoire générale de la Chine raconte encore d'autres anecdotes de peintres. Sous l'empereur Ching-Soung, l'an 1074 après Jésus-Christ, le premier ministre avait envoyé en qualité de

mandarin, dans les provinces, une de ses créatures qui, à son retour, reçut le commandement de l'une des portes du palais. Cet emploi lui laissant de grands loisirs, le commandant se livra à la

peinture et rendit, en plusieurs tableaux, les vexations et misères sans nombre dont souffraient les provinces. Il trouva le moyen de faire arriver ces peintures sous les yeux de l'empereur, et

son éloquent plaidoyer, compris du prince, devint l'occasion de sévères décrets de réformation.

Une autre anecdote prouve qu'on faisait très grand cas de la peinture à la Chine, dans le douzième siècle de notre ère. L'empereur Hoeï-Tsoung, qui monta sur le trône l'an 1101, était un très

grand curieux d'antiquités, et en meublait tous ses palais. Un de ses favoris disgracié voyagea dans tout l'empire pour recueillir des peintures anciennes, les plus belles et les plus

intéressantes qu'il put trouver, et les lui offrit pour rentrer en grâce.

On rencontre encore quelques œuvres d'un célèbre peintre de chevaux, qui vivait vers l'an 1300, alors que la dynastie des Soung, à laquelle il appartenait, allait s'éteindre. M. Thiers possède

une belle aquarelle authentique de ce maître. Le dessin des chevaux en est d'une fermeté rare, et les palefreniers qui les gardent sont d'une vigueur de touche peu commune, en même temps que,

suivant l'usage chinois, ils tournent un peu à la caricature. Poète aussi habile que peintre distingué, l'artiste fut en honneur dans son temps, et les Yuen voulurent, malgré tous ses refus, le

revêtir d'une haute magistrature.