Philibert Dabry de Thiersant (1826-1898)

LA PIÉTÉ FILIALE EN CHINE

Ernest Leroux, Paris, 1877, 226 pages.

- "Partout ailleurs les peuples naissent, grandissent et disparaissent. En Chine, c'est l'immobilité presque absolue qui semble défier le destin. À quoi doit-elle donc une telle force vitale ? À un principe, unique pivot de toute la machine qui fait marcher cette immense agglomération d'hommes, au dogme de la piété filiale, que ses premiers législateurs ont proclamé et établi comme la base la plus solide sur laquelle reposent l'existence des empires et le bonheur des sociétés.

-

— Savez-vous, dit un jour Confucius à son disciple Tseng-Tsan, comment les anciens rois, qui

possédaient la vertu suprême et les meilleurs principes de morale, rendaient tout l'empire si obéissant, que les peuples vivaient en paix, en harmonie et que la concorde régnait entre les

supérieurs et les inférieurs ?

Tseng-Tsan, se levant, répondit : — Comment pourrais-je, avec mon pauvre discernement, comprendre un pareil sujet ?

— La piété filiale, répliqua alors le sage, est la racine de la vertu et la base de l'enseignement des principes de morale.

Asseyez-vous, et je vais vous l'expliquer."

C'est Chun qui institua, comme principe, que la famille devait être tout dans l'État et l'individualité fort peu de

chose ; seulement, pour que ce tout restât homogène, dans l'intérêt de la société et de l'État, il créa cinq règles immuables, c'est-à-dire cinq devoirs qui sont ceux du père et des enfants, du

roi et des sujets, des époux, des vieillards et des jeunes gens, et enfin des amis entre eux.

Alors la famille en Chine devint une véritable puissance dans l'État. Le chef y est souverain, comme l'empereur dans l'empire ; il répond de tous les membres qui la composent, et, quand il parle

au nom des intérêts du pays, sa voix seule est écoutée. Le premier devoir d'un roi, suivant le Chou-King, est d'éviter de s'aliéner les suffrages des cent familles.

Ce principe social, en vigueur depuis plus de 4.000 ans, joint à la subordination hiérarchique profonde qui existe dans tout l'empire chinois : voilà les vraies et seules causes qui l'ont

préservé de la dissolution morale et physique sous laquelle tant d'autres États ont succombé.

De là, le respect, la vénération, la reconnaissance que les Chinois ont conservés pour les fondateurs de leur vieille monarchie, qui les ont conduits à la lumière d'une manière si rapide et leur

ont permis de traverser les siècles sans ressentir les atteintes du temps.

De là encore est sorti le culte des ancêtres, des choses anciennes, de ceux qui, dans l'ordre politique, tiennent la même place que le père et la mère occupent dans la famille. Ce respect général

pour l'antiquité a pris le nom de piété filiale, dont il n'est que le corollaire.

Ce qui prouve la supériorité des premiers législateurs chinois et la connaissance approfondie qu'ils possédaient de leur pays, ainsi que du cœur humain, c'est qu'après avoir établi les cinq

règles dont nous avons parlé plus haut, convaincus que la morale et la religion ne suffiraient pas pour assurer leur observation, ils ont inventé un cérémonial ou plutôt un code détaillé de tous

les devoirs de la vie civile. 1.145 ans avant Jésus-Christ, Tcheou-Kong, oncle de l'empereur Tchin-Ouang, étant régent de l'empire, fît faire un mémorial des rites à la composition duquel il

contribua largement, et chargea un ministère spécial de faire exécuter ce nouveau code qui, perdu lors de l'incendie des livres, fut recomposé sous la dynastie des Han.

Ce mémorial des rites, nommé Ly Ky, est celui de tous les livres canoniques qui a eu le plus d'effet pratique sur les manières et la vie des Chinois, pour qui les rites sont comme une seconde

nature et comme l'expression, en quelque sorte complète, de la civilisation.

Les rites, d'après le Ly Ky, sont comme un grand levier entre les mains du prince. En effet, c'est par les rites qu'on résout les « doutes, qu'on rend visibles les plus petites choses, qu'on

entre en relations avec la divinité et les génies tutélaires, qu'on discerne les bonnes lois, qu'on distingue l'humanité et la justice. Les rites sont donc la règle du gouvernement et la

tranquillité du souverain. »

. . . . . . . . . . . .

L'empereur doit avoir pour le ciel, dont il est le fils (Tien-Tsee), les mêmes respects, les mêmes égards que lui doivent ses sujets, c'est-à-dire ses enfants. Les

enfants doivent se conduire de même vis-à-vis du chef de famille, et le chef de la famille tout entière est lié par les mêmes obligations vis-à-vis des mandarins pères et mères du peuple. À tous

les échelons, on retrouve donc les mêmes devoirs, les mêmes obligations que l'autorité a soin de rappeler le plus souvent possible aux uns et aux autres. Ainsi, dans certaines villes, les

capitaines des rues, sortes de chefs municipaux chargés du maintien de l'ordre public, sont obligés d'exhorter les familles à la pratique du bien, en répétant tous les jours, au commencement de

la nuit, dans la rue confiée à leur garde :

« Aimez vos père et mère, obéissez-leur, respectez les vieillards et vos supérieurs ; vivez en paix dans vos familles, instruisez vos enfants et ne commettez pas

d'injustices. »

Cette idée de la piété filiale a tellement pénétré dans les mœurs chinoises, qu'on retrouve ses traces partout, sur les colonnes des temples, sur les murs des

maisons, où elle est représentée par de magnifiques inscriptions, en tête des Menpai, et dans un nombre considérable d'ouvrages en poésie ou en prose. On ferait des bibliothèques, on remplirait

des chambres avec les volumes que l'on a écrits spécialement pour indiquer comment les parents doivent être servis, aussi bien pendant leur vie qu'après leur mort. Parmi ces ouvrages, il en est

deux qui sont devenus tout à fait classiques ; ce sont le Kiuen hiao tsee choué "Essais pour exhorter à la piété filiale", et le Kiuen hiao ouen "Exhortations littéraires à la piété

filiale".

En tête de ce dernier livre, on lit : « La piété filiale est la première des vertus et la source de toutes les bonnes actions. Enfants, hâtez-vous de remplir vos

devoirs envers vos parents ; la lumière et l'ombre sont limitées. »

Les devoirs des enfants vis-à-vis de leurs parents ont été classés au nombre de dix :

1° Ils doivent respecter leur père et mère, les servir et leur obéir ;

2° Pourvoir à leur entretien et à leurs besoins, en se conformant à la raison et aux rites ;

3° Les aider dans leurs travaux ;

4° Remplir convenablement les obligations qui incombent à chacun ici-bas ;

5° Être appliqué à l'étude ;

6° Ne rien faire qui puisse nuire à son corps ;

7° Veiller sur sa réputation ;

8° Faire en sorte que les fautes des parents soient effacées ou amoindries ;

9° Satisfaire autant que possible leurs désirs ;

10° Au moment de la mort et après leur mort, accomplir fidèlement ce qui est prescrit par les rites et conserver fidèlement leur mémoire.

. . . . . . . . . . . .

Les Chinois sont convaincus qu'une longue chaîne unit les vivants aux morts et qu'ils dépendent les uns des autres. Les vivants sont redevables à ceux qui les ont

précédés de tout ce qu'ils sont eux-mêmes dans l'ordre civil, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils possèdent ; ils leur doivent de la reconnaissance pour les bienfaits qu'ils en reçoivent, et, d'un

autre côté, s'ils sont malheureux, s'ils sont frappés par quelque fléau, maladie, perte, etc., c'est parce que les esprits, oubliés ou négligés, manifestent leur mécontentement, ou parce qu'ils

sont tourmentés et frappés par de mauvais esprits. Le meilleur moyen pour se rendre favorables les dispositions bienveillantes des premiers est de les servir par des sacrifices et des oblations ;

quant aux esprits malfaisants, il faut tâcher de les apaiser par des sacrifices ou les éloigner par des prières et des exorcismes. Ce pouvoir de conjurer les esprits appartient particulièrement

aux prêtres tao-sze. Quant aux sacrifices et oblations, les fils, petits-fils, descendants mâles directs ont seuls mandat pour les faire conformément aux rites. De là l'aversion profonde que les

Chinois nourrissent pour le célibat et la commisération qu'ils portent à ceux qui meurent sans descendants mâles ; il n'est rien qu'ils ne fassent pour éviter une calamité aussi affreuse. Ils se

marient de bonne heure, épousent plusieurs femmes, ou bien adoptent un parent, et, si cette précaution n'a pas été prise assez tôt, les parents y pourvoient eux-mêmes. Il ne faut pas chercher

ailleurs la cause de la malédiction que souvent un père a donnée à ses fils ou petit-fils voulant se faire chrétiens. Être privé des honneurs funèbres et être classé, après la mort, parmi les

esprits malheureux qui ne reçoivent des honneurs que de la charité publique, est la plus grande appréhension des Chinois.

Rien ne remplace l'amour d'une mère.

Un disciple de Confucius, nommé Tchong-Yeou et surnommé Tseu-Lou, appartenait à une famille de pauvres laboureurs, qui, dans une année de

disette, fut obligée pour se nourrir, de manger des plantes sauvages. Tseu-Lou, afin de procurer à sa mère très âgée un aliment plus réconfortant, partait chaque matin, rapportant un sac sur le

dos, et revenait le soir, après avoir fait plus de dix lieues avec quelques légumes et un peu de riz qu'il allait acheter au marché le plus proche. La nuit était consacrée presque entièrement à

ses chères études, et souvent le jour le surprit le pinceau à la main, en face de sa petite lampe. À vingt ans, il en savait plus qu'un académicien de nos jours. Le ciel bénit ses efforts et sa

piété filiale ; il parvint aux plus hauts emplois, et acquit une fortune considérable. Malheureusement, il perdit de bonne heure son père et sa mère, et en éprouva un chagrin inconsolable. Un

jour, il fut amené par ses fonctions à traverser le village qui l'avait vu naître et où il avait passé sa jeunesse. Après s'être prosterné devant les tombes de ses parents, il dit aux nombreux

serviteurs qui l'accompagnaient :

— Vous voyez cette montagne couverte d'herbes et de plantes sauvages, eh bien, elle me rappelle un de mes meilleurs souvenirs, alors que j'allais au marché voisin, et que j'en rapportais pour ma

mère un peu de riz qu'elle mangeait avec tant de bonheur pendant que nous nous nourrissions avec ces herbes et ces plantes. Oh ! combien je serais heureux de pouvoir remplacer les provisions

contenues dans les cent voitures qui m'accompagnent par quelques-unes de ces plantes sauvages et me retrouver à l'époque où mon père et ma mère me comblaient de leur affection et de leurs

caresses ! Maintenant que je suis puissant et riche, je puis me procurer tout ce que je désire, tout, excepté l'amour d'une mère que rien ne peut remplacer. Tant que je vivrai, cet amour me

manquera ; n'enviez donc pas ce que le ciel m'a donné ; ceux d'entre vous qui ont le bonheur d'avoir conservé leur mère sont plus riches et plus heureux que moi.

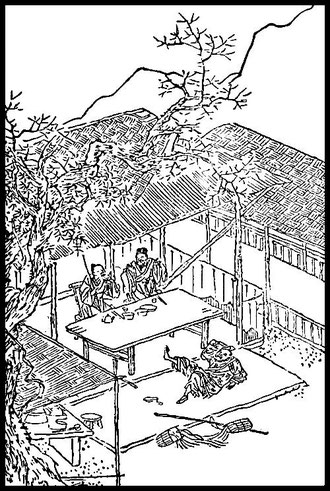

Un bon fils doit s'ingénier pour plaire à ses parents.

Sous la dynastie des Tcheou, vivait, dans le royaume de Tsou, une honorable famille dont le chef, nommé Lao-Lay-Tsee, était célèbre par sa

science extraordinaire et par un ouvrage remarquable qu'il avait composé sur la piété filiale. Parvenu à l'âge de soixante-dix ans, il voulut un jour montrer à ses élèves jusqu'où pouvait aller

l'affection d'un fils pour ses parents. Quittant ses habits de professeur, il prit des vêtements d'enfant, et, étendu sur une natte, aux pieds de son père et de sa mère, leur donna un véritable

spectacle, tantôt en jouant avec un cerceau, tantôt en remplissant et vidant de petits seaux, ou bien encore en lançant des volants avec le pied. Il était heureux de penser que ces jeux, tout en

égayant ses vieux parents, leur feraient oublier leur grand âge, et qu'ils se croiraient revenus à l'époque où ses ébats enfantins leur causaient tant de plaisir. Un de ses disciples, ayant cru

devoir lui faire des observations à ce sujet, il lui dit :

— Ce que j'ai fait peut vous paraître ridicule de la part d'un maître dont les paroles et les actes ont toujours été si sérieux. Cependant, il n'en est rien. Un père qui joue avec ses enfants, de

même qu'un fils qui cherche à récréer ses parents, ne sont jamais ridicules, tant que ces récréations et ces divertissements sont conformes aux principes de la morale. Les joies honnêtes de la

famille doivent être au-dessus des railleries du monde ; autrement, le liens qui unissent intimement les parents à leurs enfants seraient promptement rompus, et la famille ne serait plus qu'un

vain mot.

Le père et la mère de Lao-Lay-Tsee vécurent jusqu'à cent-dix ans, et le ciel lui accorda la grâce de ne leur survivre que quelques jours.

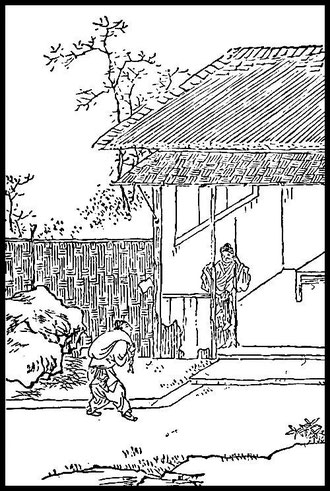

Union sympathique d'une mère et d'un fils.

Sous la dynastie des Tcheou, un disciple de Confucius, nommé Tsen-Tsan, avait pour sa mère, qui était veuve, une affection extrême, que

l'excellente femme partageait de tout son cœur. À force de s'aimer, ces deux êtres en étaient arrivés à n'en former pour ainsi dire qu'un. Ainsi, ils avaient souvent ensemble la même pensée, le

même désir, et, quand l'un était malade, l'autre souffrait également. Comme ils étaient très pauvres, Tsen-Tsan était obligé de partir de très bonne heure de la maison, et allait, chaque matin,

sur la montagne voisine, chercher un peu de bois pour la cuisine. Un jour qu'il était absent, et que le mauvais temps l'avait forcé à revenir plus tard que d'habitude, sa mère reçut la visite

d'un professeur célèbre, qui, ayant entendu parler de l'intelligence et des qualités de Tsen-Tsan, avait voulu le connaître. La mère de Tsen-Tsan, après une heure d'attente, voyant que son hôte

dont le temps était compté, se disposait à quitter la maison, se mordit le doigt jusqu'au sang en manifestant le désir que son fils revînt de suite. Un quart d'heure s'était à peine écoulé, que

Tsen-Tsan accourait essoufflé, en disant à sa mère :

— J'ai éprouvé tout à l'heure un serrement de cœur qui m'a indiqué que tu avais besoin de moi, j'ai jeté mon fagot ; me voilà : que se passe-t-il donc ?

Le professeur émerveillé offrit ses services à Tsen-Tsan qui devint plus tard un des disciples les plus distingués de Confucius.

C'est ce même Tsen-Tsan, appelé également Tsang-Tsie, qui divorça avec sa femme, parce qu'un jour elle donna à sa mère une poire mal cuite, qui lui causa une indigestion dont elle fut longtemps

malade.

Un voleur pardonné à cause de sa piété filiale

Sous la dynastie des Tsin, un enfant, nommé Fan-Tsiao-Nien, avait deux ans quand son père mourut. — Dès qu'il eut atteint sa septième année, sa

mère lui apprit la perte qu'il avait faite, et lui remit une petite boîte que son père avait recommandé de ne lui donner que lorsqu'il serait parvenu à l'âge de raison. — Fan-Tsiao-Nien, après

avoir pleuré l'auteur de ses jours, ouvrit la petite boîte dans laquelle il trouva un écrit ainsi conçu :

« Mon cher fils, toi qui seras appelé un jour à être le chef de la famille et à faire, par conséquent, devant ma tablette et sur mon tombeau les sacrifices nécessaires pour le repos de mon âme,

n'oublie jamais de demander au ciel de me pardonner de n'avoir pas toujours bien rempli les devoirs de la piété filiale. Si, pendant ma vie, j'ai eu souvent de rudes épreuves à traverser, et si

je meurs si jeune, je l'attribue au manque d'égards et de respect dont je me suis trop souvent rendu coupable envers mes parents. Répare le mal que j'ai fait, aime bien ceux de mes parents qui

vivent encore, et chéris par-dessus tout ta mère, en n'oubliant jamais que lorsqu'un fils est pour ses parents ce qu'il doit être, le ciel lui en tient toujours compte. »

Fan-Tsiao-Nien fut extrêmement frappé de ce qu'il venait d'apprendre, et redoubla d'efforts pour prouver à son père qu'il avait compris sa dernière volonté. — Tout lui prospéra. — il passa ses

examens littéraires avec le plus grand succès, épousa une femme qui lui donna successivement trois fils, et la maladie entra rarement dans sa maison.

Une nuit, on était à la veille du jour de l'an, il aperçut un de ses voisins qui, pénétrant furtivement dans son hangar, lui dérobait une certaine quantité de bois de chauffage. Au lieu de le

faire arrêter, il prit des renseignements et sut que le voleur était un malheureux jeune homme ayant une vieille mère infirme qui se mourait de froid, et que, malgré son travail, il lui avait été

impossible, cette semaine, d'acheter la provision de bois réclamée par les besoins de la famille. — Il apprit, en outre, que ce voleur par circonstance était un excellent fils et qu'il avait dû

lui en coûter infiniment pour commettre cette mauvaise action. — Il lui fit remettre alors une petite somme d'argent et lui fit promettre que, quand il se trouverait dans le besoin, il

s'adresserait à lui, au lieu de s'exposer à se faire mettre en prison.

*